Aunstwissenschaftliche Betrachtungen über bäuerliche Bauformen.

Stander-, Fachwerkbau, entwickelten sich erst später und

führten dann auch auf die Höhe bäuerlicher Kunst. Das

deutsche Einbauernhaus, also das niederdeutsche und

dann das oberdeut-

sche Alpenhaus, ist

in seiner Grundform

guten germanischen

Ursprungs.Dasober-

deutsche Alpenhaus

weist freilich mehr

ins Alemannisch-Ro-

manische, es ist aber

trotzdem andieSeite

des niederdeutschen,

niedersächsischen

Hauses zustellen.Jm

mittleren Deutsch-

land haben wir dann

daS fränkische Grup-

penhaus, das im

volkreichen Schwa-

ben auch als Einhaus

durchgebildet ist. Jm

Osten Deutschlands

kommt slawischer Einfluß, während sich im Westen ro-

manischer Geist mit dem fränkischen vermischt und so

vielleicht noch eine Abart des Alpenhauses darstellt.

Wie in den städtischen Bauformen Deutschlands tritt

also auch in der bäuerlichen Form keine absolute Ein-

heit zutage, denn das Niedersächsische, Niederdeutsche,

so gut altgermanisch es in den Grundformen auch ist, so

schimmert doch schon

etwas jenes slawi-

schen Mattglanzes

durch, der über der

bäuerlichen Kultur

jenes nördlichen

Ostens liegt. Und

anderseits ist das

Germanische doch so

nachhaltendgewesen,

daß wir z. B. in

Schlesien inmitten

slawischer Kulturge-

biete so urgermani-

sche Formenklarheit

und Formenreinheit

finden, wie in den

Bauden des Riesen-

gebirges. Man ver-

folge daraufhin den

sonoren Rhythmus

der Gebirgswelt im

Riesengebirge mit den einfachen, glatten und scharfen

Formen der Bauernhäuser in Abb. 12 und vergleiche

damit das pommersche HauS in Abb. 1, wo auS der ein-

fachsten Urform, der Geviertform mit Aeltdach, die im

Grunde ebenso germanisch schlicht und ernst wirken

könnte, doch nebenher ein kapriziöses Patinieren geht,

wie es sich nur aus dem Slawischen erklärt. Auch das

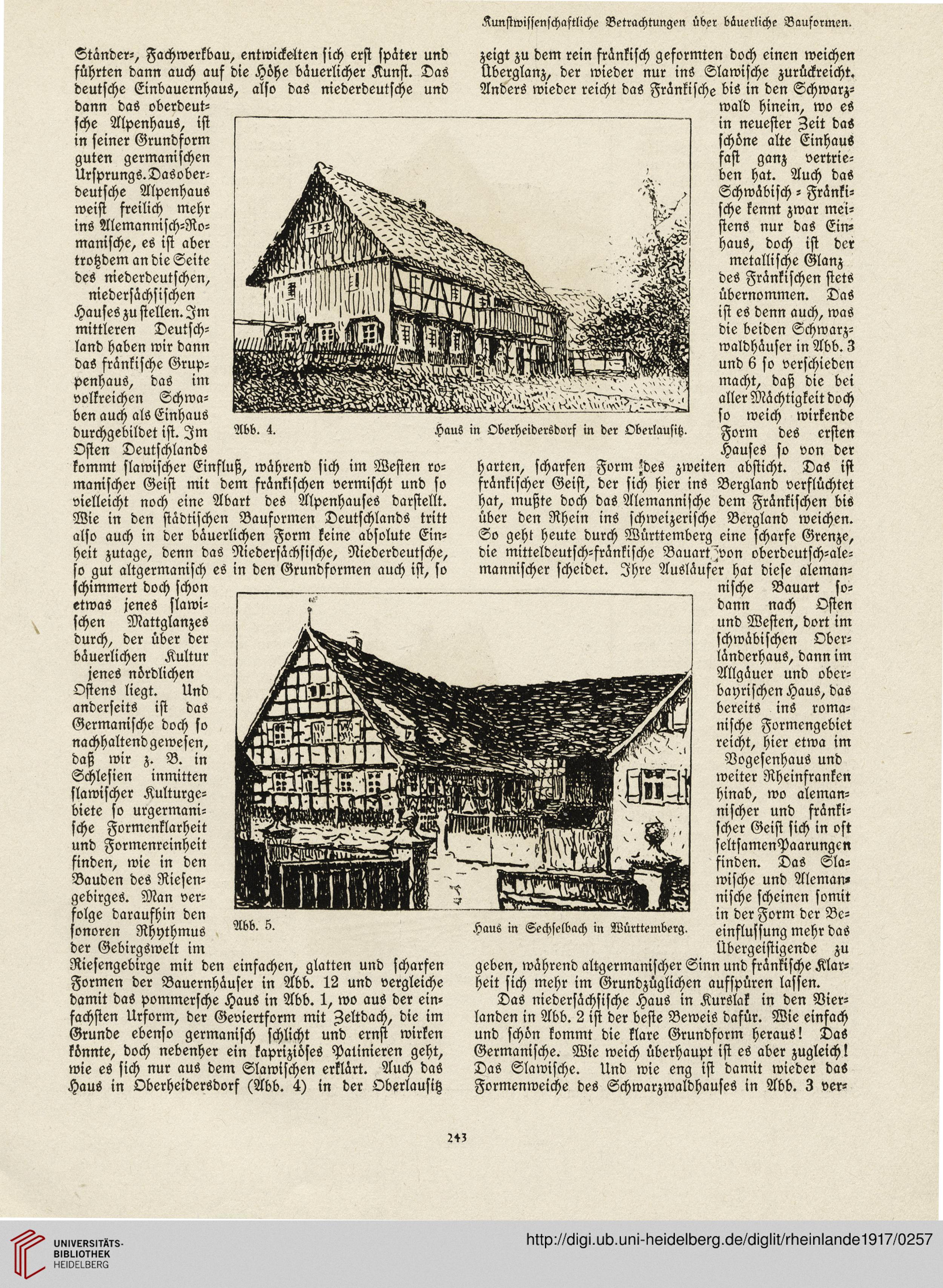

Haus in Oberheidersdorf (Abb. 4) in der Oberlausitz

zeigt zu dem rein fränkisch geformten doch einen weichen

überglanz, der wieder nur ins Slawische zurückreicht.

Anders wieder reicht das Fränkische bis in den Schwarz-

wald hinein, wo es

in neuester Ieit daS

schöne alte Einhauü

fast ganz vertrie-

ben hat. Auch das

Schwäbisch - Fränki-

sche kennt zwar mei-

stens nur das Ein-

haus, doch ist der

metallische Glanz

des Fränkischen stets

übernommen. Das

ist es denn auch, was

die beiden Schwarz-

waldhäuser in Abb. 3

und 6 so verschieden

macht, daß die bei

allerMächtigkeitdoch

so weich wirkende

Form des ersten

Hauses so von der

harten, scharfen Form?des zweiten absticht. DaS ist

fränkischer Geist, der sich hier ins Bergland verflüchtet

hat, mußte doch das Alemannische dem Fränkischen bis

über den Rhein ins schweizerische Bergland weichen.

So geht heute durch Württemberg eine scharfe Grenze,

die mitteldeutsch-fränkische Bauart won oberdeutsch-ale-

mannischer scheidet. Jhre Ausläufer hat diese aleman-

nische Bauart so-

dann nach Osten

und Westen, dort im

schwäbischen Ober-

länderhaus, dann im

Allgäuer und ober-

bayrischenHaus, das

bereits ins roma-

nische Formengebiet

reicht, hier etwa im

Vogesenhaus und

weiter Rheinfranken

hinab, wo aleman-

nischer und fränki-

scher Geist sich in ost

seltsamenPaarungcn

finden. Das Sla-

wische und Aleman«

nische scheinen somit

in der Form der Be-

einflussung mehrdas

Ubergeistigende zu

geben, während altgermanischer Sinn und fränkische Klar-

heit sich mehr im Grundzüglichen aufspüren lassen.

Das niedersächsische Haus in Kurslak in den Vier-

landen in Abb. 2 ist der beste Beweis dafür. Wie einfach

und schön kommt die klare Grundform heraus! DaS

Germanische. Wie weich überhaupt ist es aber zugleich l

Das Slawische. Und wie eng ist damit wieder daü

Formenweiche des Schwarzwaldhauses in Abb. 3 ver-

Abb. 4.

Haus in Oberheidersdorf in der Oberlausih.

Abb. 5. Haus in Sechselbach in Württemberg.

Stander-, Fachwerkbau, entwickelten sich erst später und

führten dann auch auf die Höhe bäuerlicher Kunst. Das

deutsche Einbauernhaus, also das niederdeutsche und

dann das oberdeut-

sche Alpenhaus, ist

in seiner Grundform

guten germanischen

Ursprungs.Dasober-

deutsche Alpenhaus

weist freilich mehr

ins Alemannisch-Ro-

manische, es ist aber

trotzdem andieSeite

des niederdeutschen,

niedersächsischen

Hauses zustellen.Jm

mittleren Deutsch-

land haben wir dann

daS fränkische Grup-

penhaus, das im

volkreichen Schwa-

ben auch als Einhaus

durchgebildet ist. Jm

Osten Deutschlands

kommt slawischer Einfluß, während sich im Westen ro-

manischer Geist mit dem fränkischen vermischt und so

vielleicht noch eine Abart des Alpenhauses darstellt.

Wie in den städtischen Bauformen Deutschlands tritt

also auch in der bäuerlichen Form keine absolute Ein-

heit zutage, denn das Niedersächsische, Niederdeutsche,

so gut altgermanisch es in den Grundformen auch ist, so

schimmert doch schon

etwas jenes slawi-

schen Mattglanzes

durch, der über der

bäuerlichen Kultur

jenes nördlichen

Ostens liegt. Und

anderseits ist das

Germanische doch so

nachhaltendgewesen,

daß wir z. B. in

Schlesien inmitten

slawischer Kulturge-

biete so urgermani-

sche Formenklarheit

und Formenreinheit

finden, wie in den

Bauden des Riesen-

gebirges. Man ver-

folge daraufhin den

sonoren Rhythmus

der Gebirgswelt im

Riesengebirge mit den einfachen, glatten und scharfen

Formen der Bauernhäuser in Abb. 12 und vergleiche

damit das pommersche HauS in Abb. 1, wo auS der ein-

fachsten Urform, der Geviertform mit Aeltdach, die im

Grunde ebenso germanisch schlicht und ernst wirken

könnte, doch nebenher ein kapriziöses Patinieren geht,

wie es sich nur aus dem Slawischen erklärt. Auch das

Haus in Oberheidersdorf (Abb. 4) in der Oberlausitz

zeigt zu dem rein fränkisch geformten doch einen weichen

überglanz, der wieder nur ins Slawische zurückreicht.

Anders wieder reicht das Fränkische bis in den Schwarz-

wald hinein, wo es

in neuester Ieit daS

schöne alte Einhauü

fast ganz vertrie-

ben hat. Auch das

Schwäbisch - Fränki-

sche kennt zwar mei-

stens nur das Ein-

haus, doch ist der

metallische Glanz

des Fränkischen stets

übernommen. Das

ist es denn auch, was

die beiden Schwarz-

waldhäuser in Abb. 3

und 6 so verschieden

macht, daß die bei

allerMächtigkeitdoch

so weich wirkende

Form des ersten

Hauses so von der

harten, scharfen Form?des zweiten absticht. DaS ist

fränkischer Geist, der sich hier ins Bergland verflüchtet

hat, mußte doch das Alemannische dem Fränkischen bis

über den Rhein ins schweizerische Bergland weichen.

So geht heute durch Württemberg eine scharfe Grenze,

die mitteldeutsch-fränkische Bauart won oberdeutsch-ale-

mannischer scheidet. Jhre Ausläufer hat diese aleman-

nische Bauart so-

dann nach Osten

und Westen, dort im

schwäbischen Ober-

länderhaus, dann im

Allgäuer und ober-

bayrischenHaus, das

bereits ins roma-

nische Formengebiet

reicht, hier etwa im

Vogesenhaus und

weiter Rheinfranken

hinab, wo aleman-

nischer und fränki-

scher Geist sich in ost

seltsamenPaarungcn

finden. Das Sla-

wische und Aleman«

nische scheinen somit

in der Form der Be-

einflussung mehrdas

Ubergeistigende zu

geben, während altgermanischer Sinn und fränkische Klar-

heit sich mehr im Grundzüglichen aufspüren lassen.

Das niedersächsische Haus in Kurslak in den Vier-

landen in Abb. 2 ist der beste Beweis dafür. Wie einfach

und schön kommt die klare Grundform heraus! DaS

Germanische. Wie weich überhaupt ist es aber zugleich l

Das Slawische. Und wie eng ist damit wieder daü

Formenweiche des Schwarzwaldhauses in Abb. 3 ver-

Abb. 4.

Haus in Oberheidersdorf in der Oberlausih.

Abb. 5. Haus in Sechselbach in Württemberg.