in das Schwarzwaldgebiet, sie könnte aber auch sonstwo

im Schwäbischen oder Gesamtfränkischen stehen. Sehen

wir vom Waldhintergrund ab, so handelt es sich hier

um eine der nicht seltenen Aufgaben, einen Friedhof

auf weiterer Ebene

für sich einzusassen,

baulich auszudrücken

und sonst irgendwie

auszustrahlen. Dazu

sind die Bäume wie-

der vorzügliche Mit-

tel. So ist hier dem

jedenfalls nicht klei-

nen Kirchlein der

wohltuende Maßstab

durchdieBäumeauf-

gedrückt und gleich-

zeitig strahlen sie den

ganzen Gehalt des

Friedhofes aus.

Das Allgäu hat

vorgebirgigen Cha-

rakter und es kommt

dies schoninderVer-

mischung von Fach-

werk- undAlpenhaus

zum Ausdruck. Das

Hauö in Waffenried,

Abb. 13, ist ein be-

sonders schönes Bei-

spiel für das bauliche Beleben einer Hochfläche, und

der Schnee ist ein vorzügliches Mittel, das Eintönige,

Einflächige einer solchen Landschaft noch besonders zu

unterstreichen, damit sich der schlichte Bau mit dem

flachen Dach um so bestimmter abheben kann. Ein paar

Baumstämme, etwas Strauchwerk vervollständigen ein

solches Bild und nehmen dem Nurschneeigen die Härte.

Eigentliche Gebirgslandschaft haben wir erst in Bayern.

Auch hier liegen die Dörfer in Tälern und stehen die

Einzelhäuser an den Bergfüßen. Das ist gegenüber

dem Schwarzwald der Unterschied, daß diese breiten

massigen Häuser mit ihren flachen Dächern fast an den

Bergfuß gestellt werden, damit sie gleichsam diesen noch

besonders ausdrücken. Anders wieder steht Haus an

Haus in den Straßendörfern und es ergibt sich eine

seltsame Einheitlichkeit im Rhythmus solcher Straßen-

wände. Das Doppelhaus in Mittenwald, Abb. 14, bildet

einen Straßenabschluß und es zeugt nicht nur vom

höheren Gemeinschaftssinn, daß hier Doppelhäuser auf-

geführt werden konnten, sondern sie sind wohl auch der

Ausdruck einer Sehnsucht, unbedingt in die Breite zu

wirken. Das Landschaftliche aber ergibt sich hier aus

über den Hausdächern sich zusammenschließenden Berg-

wänden, deren zerklüftete Felsen und bewaldete Abhänge

wieder vom tiefblauen Gewölbe des Himmels überspannt

werden. Zu solch entschiedenen Farbenwirkungen,

Flächenstellungen usw. paßt dann nur eine scharf ge-

schnittene Hausform, und das ist das oberbayrische

Bauernhaus sicherlich. Bis weit nach Niederbayern

hinein wirkt dieses eigentlich undeutsche Alpenhaus nach,

es wird aber primitiver, ungeschlachter und nähert sich

Kunstwissenschaftlicbe Betrncklungen über bäuerliche Bausonnen.

so mehr unserem Empfinden. Auch hier ergeben sich

kahle, aber malerische Bilder, fast ohne Landschaftliches;

das Unregelmäßige des Bodens, das zufällig Gestellte

der Häuser, Bretterwände, Sträucher genügen, um ein

bewegteS Bild her-

vorzubringen. Das-

selbe ist es mit dem

Straßenbild aus der

Pfalz. Esistfränkisch-

französische Stim-

mung, die uns hier

so erdenwüchsig, nur

mit Hauswänden,

Dächern schaltend

entgegentritt und in

einem kleinen Türm-

chen ausgestrahlt

wird. Dasistschonein

verstadtlichteö Dorf-

bild, das sich vom

Kleinstadtbild nur

durch seinen oft nicht

einmal über eine

Straße hinausgehen-

dengeringenUmfang

unterscheidet, also

uns kaum Ieit läßt,

sich ins Stadtliche zu

denken. Es ist ein

kleiner Guckkasten in-

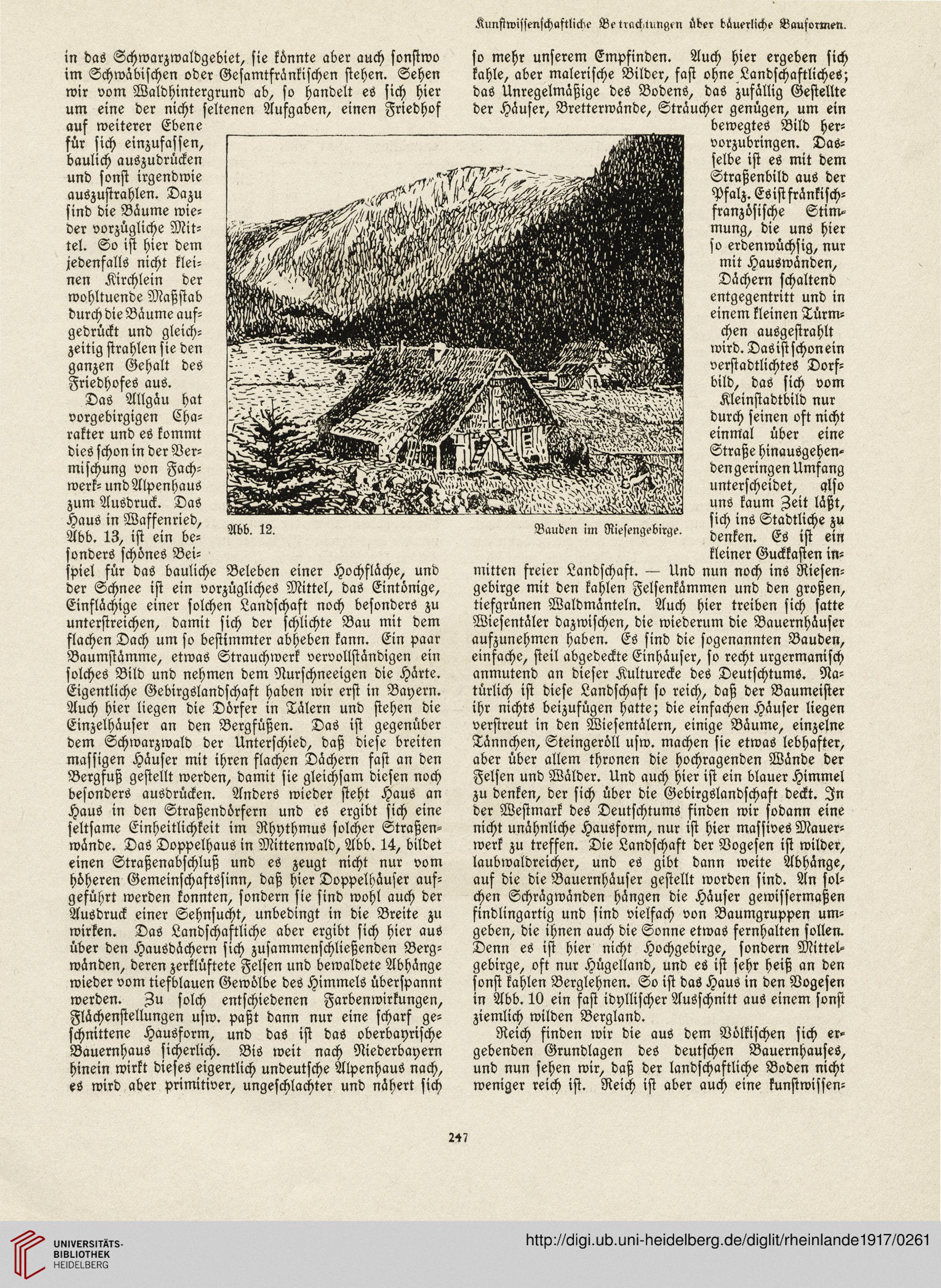

nritten freier Landschaft. — Und nun noch ins Riesen-

gebirge mit den kahlen Felsenkämmen und den großen,

tiefgrünen Waldmänteln. Auch hier treiben sich satte

Wiesentäler dazwischen, die wiederum die Bauernhäuser

aufzunehmen haben. Es sind die sogenannten Bauden,

einfache, steil abgedeckte Einhäuser, so recht urgermanisch

anmutend an dieser Kulturecke des Deutschtums. Na-

türlich ist diese Landschaft so reich, daß der Baumeister

ihr nichts beizufügen hatte; die einfachen Häuser liegen

verstreut in den Wiesentälern, einige Bäume, einzelne

Tännchen, Steingeröll usw. machen sie etwas lebhafter,

aber über allem thronen die hochragenden Wände der

Felsen und Wälder. Und auch hier ist ein blauer Himmel

zu denken, der sich über die Gebirgslandschaft deckt. Jn

der Westmark des Deutschtums finden wir sodann eine

nicht unähnliche Hausform, nur ist hier massives Mauer-

werk zu treffen. Die Landschaft der Vogesen ist wilder,

laubwaldreicher, und es gibt dann weite Abhänge,

auf die die Bauernhäuser gestellt worden sind. An sol-

chen Schrägwänden hängen die Häuser gewissermaßen

findlingartig und sind vielfach von Baumgruppen um-

geben, die ihnen auch die Sonne etwas fernhalten sollen.

Denn es ist hier nicht Hochgebirge, sondern Mittel-

gebirge, oft nur Hügelland, und es ist sehr heiß an den

sonst kahlen Berglehnen. So ist das Haus in den Vogesen

in Abb. 10 ein fast idyllischer Ausschnitt aus einem sonst

ziemlich wilden Bergland.

Reich finden wir die aus dem Völkischen sich er-

gebenden Grundlagen des deutschen Bauernhauses,

und nun sehen wir, daß der landschaftliche Boden nicht

weniger reich ist. Reich ist aber auch eine kunstwissen-

Abb. 18. Bauden im Riesengebirge.

247

im Schwäbischen oder Gesamtfränkischen stehen. Sehen

wir vom Waldhintergrund ab, so handelt es sich hier

um eine der nicht seltenen Aufgaben, einen Friedhof

auf weiterer Ebene

für sich einzusassen,

baulich auszudrücken

und sonst irgendwie

auszustrahlen. Dazu

sind die Bäume wie-

der vorzügliche Mit-

tel. So ist hier dem

jedenfalls nicht klei-

nen Kirchlein der

wohltuende Maßstab

durchdieBäumeauf-

gedrückt und gleich-

zeitig strahlen sie den

ganzen Gehalt des

Friedhofes aus.

Das Allgäu hat

vorgebirgigen Cha-

rakter und es kommt

dies schoninderVer-

mischung von Fach-

werk- undAlpenhaus

zum Ausdruck. Das

Hauö in Waffenried,

Abb. 13, ist ein be-

sonders schönes Bei-

spiel für das bauliche Beleben einer Hochfläche, und

der Schnee ist ein vorzügliches Mittel, das Eintönige,

Einflächige einer solchen Landschaft noch besonders zu

unterstreichen, damit sich der schlichte Bau mit dem

flachen Dach um so bestimmter abheben kann. Ein paar

Baumstämme, etwas Strauchwerk vervollständigen ein

solches Bild und nehmen dem Nurschneeigen die Härte.

Eigentliche Gebirgslandschaft haben wir erst in Bayern.

Auch hier liegen die Dörfer in Tälern und stehen die

Einzelhäuser an den Bergfüßen. Das ist gegenüber

dem Schwarzwald der Unterschied, daß diese breiten

massigen Häuser mit ihren flachen Dächern fast an den

Bergfuß gestellt werden, damit sie gleichsam diesen noch

besonders ausdrücken. Anders wieder steht Haus an

Haus in den Straßendörfern und es ergibt sich eine

seltsame Einheitlichkeit im Rhythmus solcher Straßen-

wände. Das Doppelhaus in Mittenwald, Abb. 14, bildet

einen Straßenabschluß und es zeugt nicht nur vom

höheren Gemeinschaftssinn, daß hier Doppelhäuser auf-

geführt werden konnten, sondern sie sind wohl auch der

Ausdruck einer Sehnsucht, unbedingt in die Breite zu

wirken. Das Landschaftliche aber ergibt sich hier aus

über den Hausdächern sich zusammenschließenden Berg-

wänden, deren zerklüftete Felsen und bewaldete Abhänge

wieder vom tiefblauen Gewölbe des Himmels überspannt

werden. Zu solch entschiedenen Farbenwirkungen,

Flächenstellungen usw. paßt dann nur eine scharf ge-

schnittene Hausform, und das ist das oberbayrische

Bauernhaus sicherlich. Bis weit nach Niederbayern

hinein wirkt dieses eigentlich undeutsche Alpenhaus nach,

es wird aber primitiver, ungeschlachter und nähert sich

Kunstwissenschaftlicbe Betrncklungen über bäuerliche Bausonnen.

so mehr unserem Empfinden. Auch hier ergeben sich

kahle, aber malerische Bilder, fast ohne Landschaftliches;

das Unregelmäßige des Bodens, das zufällig Gestellte

der Häuser, Bretterwände, Sträucher genügen, um ein

bewegteS Bild her-

vorzubringen. Das-

selbe ist es mit dem

Straßenbild aus der

Pfalz. Esistfränkisch-

französische Stim-

mung, die uns hier

so erdenwüchsig, nur

mit Hauswänden,

Dächern schaltend

entgegentritt und in

einem kleinen Türm-

chen ausgestrahlt

wird. Dasistschonein

verstadtlichteö Dorf-

bild, das sich vom

Kleinstadtbild nur

durch seinen oft nicht

einmal über eine

Straße hinausgehen-

dengeringenUmfang

unterscheidet, also

uns kaum Ieit läßt,

sich ins Stadtliche zu

denken. Es ist ein

kleiner Guckkasten in-

nritten freier Landschaft. — Und nun noch ins Riesen-

gebirge mit den kahlen Felsenkämmen und den großen,

tiefgrünen Waldmänteln. Auch hier treiben sich satte

Wiesentäler dazwischen, die wiederum die Bauernhäuser

aufzunehmen haben. Es sind die sogenannten Bauden,

einfache, steil abgedeckte Einhäuser, so recht urgermanisch

anmutend an dieser Kulturecke des Deutschtums. Na-

türlich ist diese Landschaft so reich, daß der Baumeister

ihr nichts beizufügen hatte; die einfachen Häuser liegen

verstreut in den Wiesentälern, einige Bäume, einzelne

Tännchen, Steingeröll usw. machen sie etwas lebhafter,

aber über allem thronen die hochragenden Wände der

Felsen und Wälder. Und auch hier ist ein blauer Himmel

zu denken, der sich über die Gebirgslandschaft deckt. Jn

der Westmark des Deutschtums finden wir sodann eine

nicht unähnliche Hausform, nur ist hier massives Mauer-

werk zu treffen. Die Landschaft der Vogesen ist wilder,

laubwaldreicher, und es gibt dann weite Abhänge,

auf die die Bauernhäuser gestellt worden sind. An sol-

chen Schrägwänden hängen die Häuser gewissermaßen

findlingartig und sind vielfach von Baumgruppen um-

geben, die ihnen auch die Sonne etwas fernhalten sollen.

Denn es ist hier nicht Hochgebirge, sondern Mittel-

gebirge, oft nur Hügelland, und es ist sehr heiß an den

sonst kahlen Berglehnen. So ist das Haus in den Vogesen

in Abb. 10 ein fast idyllischer Ausschnitt aus einem sonst

ziemlich wilden Bergland.

Reich finden wir die aus dem Völkischen sich er-

gebenden Grundlagen des deutschen Bauernhauses,

und nun sehen wir, daß der landschaftliche Boden nicht

weniger reich ist. Reich ist aber auch eine kunstwissen-

Abb. 18. Bauden im Riesengebirge.

247