Kmifiivisi'enschaftlich? Betrachtungen über bäuerliche Bauformen.

schastliche Ausbeute der einzelnen Formen des deutschen

Bauernhauses sowie einzelner Teile und an diese Aus-

gabe lväre jetzt nach einer wohl nicht erschöpfenden,

aber auf das Gesamtwesentliche gerichteten völkischen

und landschaftlichen Betrachtung einzugehen. Da ist

zuerst wieder das pommersche Haus in Vitte. Es ijt

sicherlich die knappste Grund-

form, der wir überhaupt be-

gegnen, und sie schließt wohl

unmittelbar an die ältesten

Behausungen der Bauern an.

Dabei ist es nicht so sehr

das Größenmaß, das hier

in Betracht fällt, sondern

das Ieltdach, dessen Form

doch nur als Festlegung des

primitivsten Vorbildes, des

Stoffzeltes, gedacht werden

kann, während die Geviert-

form deö Hauses wohl von

den gevierten Erdwvhnungen

abzuleiten ist. Die Lang-

form, die nachher überall

auftritt, der Giebel und der Walm sind jedenfalls erst

hernach aufgenommen worden. ltbrigens bestehen über

diese Dinge nur sehr spärliche Untersuchungen, doch iü

allgemein anzunehmen, daß die Langform die Geviert-

form abgelöft hat, denn sie hat sie ja überall verdrängt.

Als älteste Langform mit Satteldach erscheint dann das

alte Haus in Frankenheim an der Rhön. Es zeigt schon

die Verhältnisse, wie

sie später in den ent-

wickelteren Bauern-

häusern doch überall

noch wirksam sind.

Selbst wenn die Häu-

ser zweigeschossig wer-

den, so erscheinen sie

nicht so sehr überhöht,

und höchstens imElsaß,

dann in der Schweiz

ist die Form eine ganz

aufrechte geworden.

Es ist eben zu sagen,

daß im Niederdeut-

schen das gedrückte

Verhältnis der Haus-

form beginnt und daß

eö sich, je mehr es

sich den Alpen nähert,

immer mehr überhöht.

So ist das nieder-

sächsische Haus in Kurstak in den Vierlanden, Abb. 2,

von außerordentlich gedrückter Eigenform, der Dach-

sattel reicht seitlich bis Torhöhe herunter, und der

Kuppelwalm ist sehr weit heruntergezogen. Jst das

Schwarzwaldhaus in Abb. 3 auch höher, so drückt doch

das mächtige Dach, das seinesgleichen suchen dürfte,

so sehr auf die Hausmasse, daß das Mehrgeschossige des

Hauses zurücktritt. Und nun folgt das mitteldeutsche

Einhaus (Abb. 4), übrigens ganz alemannischer Anlage,

mit zwei Geschossen, hohem Giebel und stellt bereits

ein gewisses Höchstmaß an Höhenentwicklung dar. Die

fränkische Gruppe in Abb. 5 ist in der Hauptsache wohl

noch eingeschossig, durch die Hausbreite reicht aber das

Dach über zwei Geschosse, so daß auch hier die Höhen-

entwicklung schon eine obere Grenze erreicht. Ein

gewisses Triumphieren des

Giebelmotivs bieten aber

doch erst die Häuser in

Abb. 7,8,9, meist zwei Voll-

geschofse und noch mächtige

Dachhöhe zeigend. Jn Abb.9

sind dann die Giebelhäuser

wieder gedrückter, weil hier

der Kirchturm, eigentlich nur

ein Reiter, die niederen

Giebelhäuser auszustrahlen

hat. Und nun kommen in

Abb. 10 und 12 wieder die

tief geschleppten Sattel-

dächer, Häuser in den Vo-

gesen und im Riesengebirge,

die beide so faft gleich sind

und zeigen, wie in entfernten Gebieten gleiche Merk-

male auftreten können. Die Häuser des Gehöftes in

Ermland, Abb. 11, die eigentlich anderthalbgeschossig

gebaut sind, was in jener Gegend nicht oft vorkommen

dürfte, haben mehr oder weniger abgedachte Walmdächer

und die bezeichnende Firstabdeckung durch aufgelegte Reit-

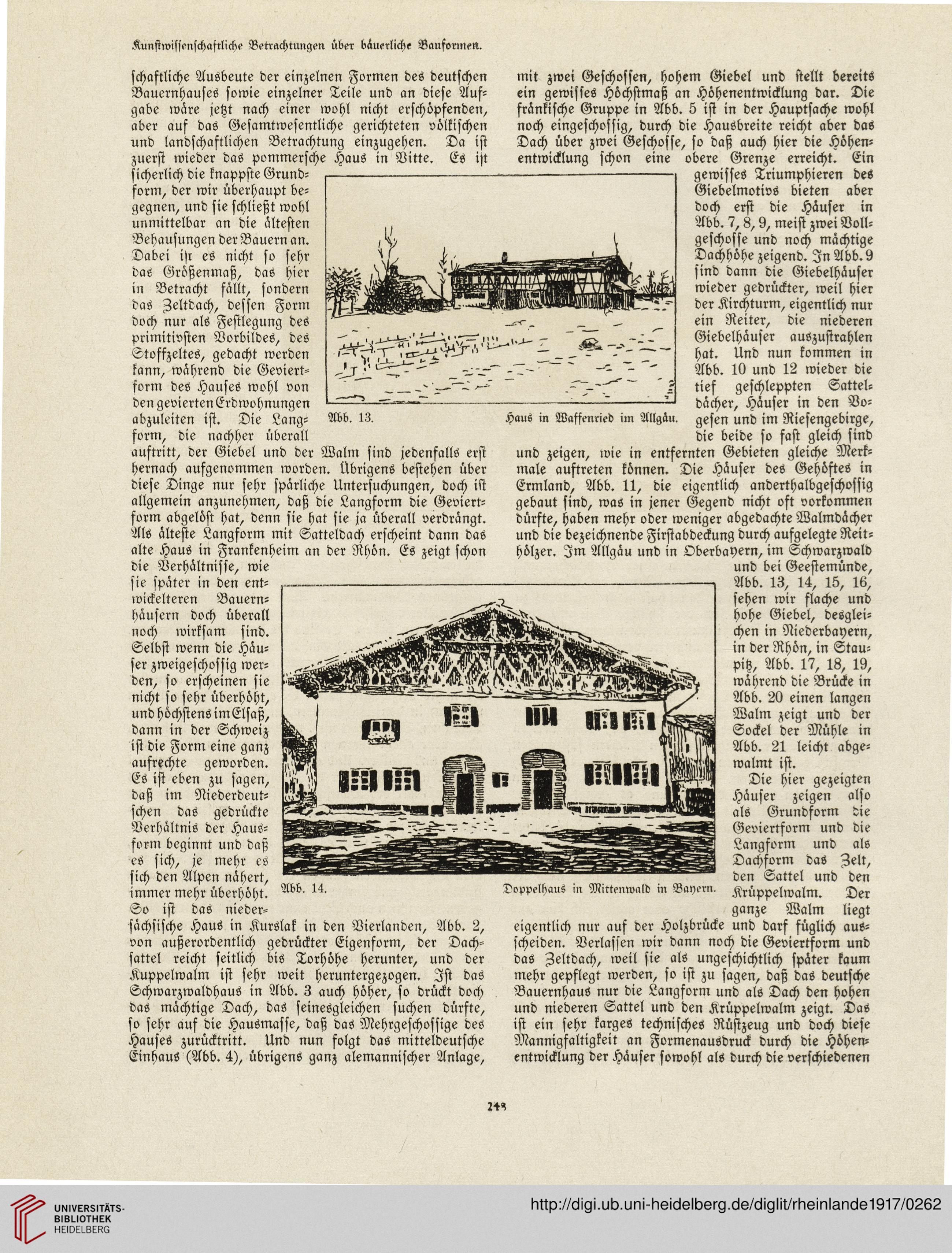

hölzer. Jm Allgäu und in Oberbayern, im Schwarzwald

und bei Geestemünde,

Abb. 13, 14, 15, 16,

sehen wir flache und

hohe Giebel, desglei-

chen in Niederbayern,

in der Rhön, in Stau-

pitz, Abb. 17, 18, 19,

während die Brücke in

Abb. 20 einen langen

Walm zeigt und der

Sockel der Mühle in

Abb. 21 leicht abge-

walmt ist.

Die hier gezeigten

Häuser zeigen olso

als Grundform Lie

Geviertform und die

Langform und als

Dachform das Ielt,

den Sattel und den

Krüppelwalm. Der

ganze Walm liegt

eigentlich nur auf der Holzbrücke und darf füglich aus-

scheiden. Verlassen wir dann noch die Geviertform und

das Ieltdach, weil sie als ungeschichtlich später kaum

mehr gepflegt werden, so ist zu sagen, daß das deutsche

Bauernhaus nur die Langform und als Dach den hohen

und niederen Sattel und den Krüppelwalm zeigt. DaS

ist ein sehr karges technisches Rüstzeug und doch diese

Mannigfaltigkeit an Formenausdruck durch die Höhen-

entwicklung der Häuser sowohl als durch die verschiedenen

Abb. 13. Haus in Waffenried im Allgäu.

Abb. 14. Doppelhans in Mittenwald in Bayern.

schastliche Ausbeute der einzelnen Formen des deutschen

Bauernhauses sowie einzelner Teile und an diese Aus-

gabe lväre jetzt nach einer wohl nicht erschöpfenden,

aber auf das Gesamtwesentliche gerichteten völkischen

und landschaftlichen Betrachtung einzugehen. Da ist

zuerst wieder das pommersche Haus in Vitte. Es ijt

sicherlich die knappste Grund-

form, der wir überhaupt be-

gegnen, und sie schließt wohl

unmittelbar an die ältesten

Behausungen der Bauern an.

Dabei ist es nicht so sehr

das Größenmaß, das hier

in Betracht fällt, sondern

das Ieltdach, dessen Form

doch nur als Festlegung des

primitivsten Vorbildes, des

Stoffzeltes, gedacht werden

kann, während die Geviert-

form deö Hauses wohl von

den gevierten Erdwvhnungen

abzuleiten ist. Die Lang-

form, die nachher überall

auftritt, der Giebel und der Walm sind jedenfalls erst

hernach aufgenommen worden. ltbrigens bestehen über

diese Dinge nur sehr spärliche Untersuchungen, doch iü

allgemein anzunehmen, daß die Langform die Geviert-

form abgelöft hat, denn sie hat sie ja überall verdrängt.

Als älteste Langform mit Satteldach erscheint dann das

alte Haus in Frankenheim an der Rhön. Es zeigt schon

die Verhältnisse, wie

sie später in den ent-

wickelteren Bauern-

häusern doch überall

noch wirksam sind.

Selbst wenn die Häu-

ser zweigeschossig wer-

den, so erscheinen sie

nicht so sehr überhöht,

und höchstens imElsaß,

dann in der Schweiz

ist die Form eine ganz

aufrechte geworden.

Es ist eben zu sagen,

daß im Niederdeut-

schen das gedrückte

Verhältnis der Haus-

form beginnt und daß

eö sich, je mehr es

sich den Alpen nähert,

immer mehr überhöht.

So ist das nieder-

sächsische Haus in Kurstak in den Vierlanden, Abb. 2,

von außerordentlich gedrückter Eigenform, der Dach-

sattel reicht seitlich bis Torhöhe herunter, und der

Kuppelwalm ist sehr weit heruntergezogen. Jst das

Schwarzwaldhaus in Abb. 3 auch höher, so drückt doch

das mächtige Dach, das seinesgleichen suchen dürfte,

so sehr auf die Hausmasse, daß das Mehrgeschossige des

Hauses zurücktritt. Und nun folgt das mitteldeutsche

Einhaus (Abb. 4), übrigens ganz alemannischer Anlage,

mit zwei Geschossen, hohem Giebel und stellt bereits

ein gewisses Höchstmaß an Höhenentwicklung dar. Die

fränkische Gruppe in Abb. 5 ist in der Hauptsache wohl

noch eingeschossig, durch die Hausbreite reicht aber das

Dach über zwei Geschosse, so daß auch hier die Höhen-

entwicklung schon eine obere Grenze erreicht. Ein

gewisses Triumphieren des

Giebelmotivs bieten aber

doch erst die Häuser in

Abb. 7,8,9, meist zwei Voll-

geschofse und noch mächtige

Dachhöhe zeigend. Jn Abb.9

sind dann die Giebelhäuser

wieder gedrückter, weil hier

der Kirchturm, eigentlich nur

ein Reiter, die niederen

Giebelhäuser auszustrahlen

hat. Und nun kommen in

Abb. 10 und 12 wieder die

tief geschleppten Sattel-

dächer, Häuser in den Vo-

gesen und im Riesengebirge,

die beide so faft gleich sind

und zeigen, wie in entfernten Gebieten gleiche Merk-

male auftreten können. Die Häuser des Gehöftes in

Ermland, Abb. 11, die eigentlich anderthalbgeschossig

gebaut sind, was in jener Gegend nicht oft vorkommen

dürfte, haben mehr oder weniger abgedachte Walmdächer

und die bezeichnende Firstabdeckung durch aufgelegte Reit-

hölzer. Jm Allgäu und in Oberbayern, im Schwarzwald

und bei Geestemünde,

Abb. 13, 14, 15, 16,

sehen wir flache und

hohe Giebel, desglei-

chen in Niederbayern,

in der Rhön, in Stau-

pitz, Abb. 17, 18, 19,

während die Brücke in

Abb. 20 einen langen

Walm zeigt und der

Sockel der Mühle in

Abb. 21 leicht abge-

walmt ist.

Die hier gezeigten

Häuser zeigen olso

als Grundform Lie

Geviertform und die

Langform und als

Dachform das Ielt,

den Sattel und den

Krüppelwalm. Der

ganze Walm liegt

eigentlich nur auf der Holzbrücke und darf füglich aus-

scheiden. Verlassen wir dann noch die Geviertform und

das Ieltdach, weil sie als ungeschichtlich später kaum

mehr gepflegt werden, so ist zu sagen, daß das deutsche

Bauernhaus nur die Langform und als Dach den hohen

und niederen Sattel und den Krüppelwalm zeigt. DaS

ist ein sehr karges technisches Rüstzeug und doch diese

Mannigfaltigkeit an Formenausdruck durch die Höhen-

entwicklung der Häuser sowohl als durch die verschiedenen

Abb. 13. Haus in Waffenried im Allgäu.

Abb. 14. Doppelhans in Mittenwald in Bayern.