249

1S93. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.

250

Mantelschliefse des XIII. Jahrhunderts.

Mit Abbildung.

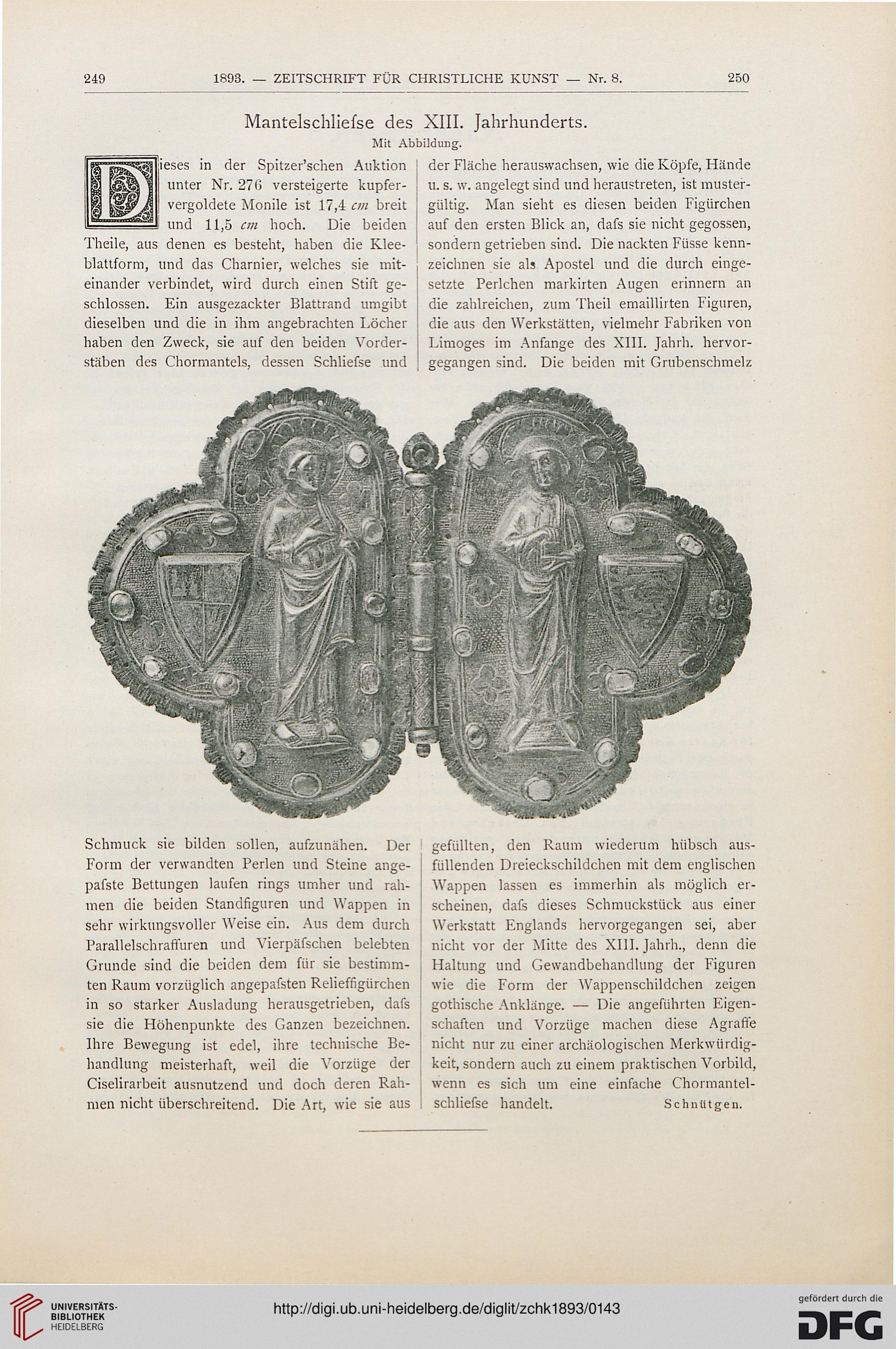

s|T?3>s^i ieses in der Spitzer'schen Auktion

unter Nr. 270 versteigerte kupfer-

vergoldete Monile ist 17,4 cm breit

und 11,5 cm hoch. Die beiden

Theile, aus denen es besteht, haben die Klee-

blattform, und das Charnier, welches sie mit-

einander verbindet, wird durch einen Stift ge-

schlossen. Ein ausgezackter Blattrand umgibt

dieselben und die in ihm angebrachten Löcher

haben den Zweck, sie auf den beiden Vorder-

stäben des Chormantels, dessen Schliefse und

der Fläche herauswachsen, wie die Köpfe, Hände

u. s. w. angelegt sind und heraustreten, ist muster-

gültig. Man sieht es diesen beiden Figürchen

auf den ersten Blick an, dafs sie nicht gegossen,

sondern getrieben sind. Die nackten Füsse kenn-

zeichnen sie als Apostel und die durch einge-

setzte Perlchen markirten Augen erinnern an

die zahlreichen, zum Theil emaillirten Figuren,

die aus den Werkstätten, vielmehr Fabriken von

Limoges im Anfange des XIII. Jahrh. hervor-

gegangen sind. Die beiden mit Grubenschmelz

Schmuck sie bilden sollen, aufzunähen. Der

Form der verwandten Perlen und Steine ange-

pafste Bettungen laufen rings umher und rah-

men die beiden Standfiguren und Wappen in

sehr wirkungsvoller Weise ein. Aus dem durch

Parallelschraffuren und Vierpäfschen belebten

Grunde sind die beiden dem für sie bestimm-

ten Raum vorzüglich angepafsten Relieffigürchen

in so starker Ausladung herausgetrieben, dafs

sie die Höhenpunkte des Ganzen bezeichnen.

Ihre Bewegung ist edel, ihre technische Be-

handlung meisterhaft, weil die Vorzüge der

Ciselirarbeit ausnutzend und doch deren Rah-

men nicht überschreitend. Die Art, wie sie aus

gefüllten, den Raum wiederum hübsch aus-

füllenden Dreieckschildchen mit dem englischen

Wappen lassen es immerhin als möglich er-

scheinen, dafs dieses Schmuckstück aus einer

Werkstatt Englands hervorgegangen sei, aber

nicht vor der Mitte des XIII. Jahrh., denn die

Haltung und Gewandbehandlung der Figuren

wie die Form der Wappenschildchen zeigen

gothische Anklänge. — Die angeführten Eigen-

schaften und Vorzüge machen diese Agraffe

nicht nur zu einer archäologischen Merkwürdig-

keit, sondern auch zu einem praktischen Vorbild,

wenn es sich um eine einfache Chormantel-

schliefse handelt. Schntttgen.

1S93. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 8.

250

Mantelschliefse des XIII. Jahrhunderts.

Mit Abbildung.

s|T?3>s^i ieses in der Spitzer'schen Auktion

unter Nr. 270 versteigerte kupfer-

vergoldete Monile ist 17,4 cm breit

und 11,5 cm hoch. Die beiden

Theile, aus denen es besteht, haben die Klee-

blattform, und das Charnier, welches sie mit-

einander verbindet, wird durch einen Stift ge-

schlossen. Ein ausgezackter Blattrand umgibt

dieselben und die in ihm angebrachten Löcher

haben den Zweck, sie auf den beiden Vorder-

stäben des Chormantels, dessen Schliefse und

der Fläche herauswachsen, wie die Köpfe, Hände

u. s. w. angelegt sind und heraustreten, ist muster-

gültig. Man sieht es diesen beiden Figürchen

auf den ersten Blick an, dafs sie nicht gegossen,

sondern getrieben sind. Die nackten Füsse kenn-

zeichnen sie als Apostel und die durch einge-

setzte Perlchen markirten Augen erinnern an

die zahlreichen, zum Theil emaillirten Figuren,

die aus den Werkstätten, vielmehr Fabriken von

Limoges im Anfange des XIII. Jahrh. hervor-

gegangen sind. Die beiden mit Grubenschmelz

Schmuck sie bilden sollen, aufzunähen. Der

Form der verwandten Perlen und Steine ange-

pafste Bettungen laufen rings umher und rah-

men die beiden Standfiguren und Wappen in

sehr wirkungsvoller Weise ein. Aus dem durch

Parallelschraffuren und Vierpäfschen belebten

Grunde sind die beiden dem für sie bestimm-

ten Raum vorzüglich angepafsten Relieffigürchen

in so starker Ausladung herausgetrieben, dafs

sie die Höhenpunkte des Ganzen bezeichnen.

Ihre Bewegung ist edel, ihre technische Be-

handlung meisterhaft, weil die Vorzüge der

Ciselirarbeit ausnutzend und doch deren Rah-

men nicht überschreitend. Die Art, wie sie aus

gefüllten, den Raum wiederum hübsch aus-

füllenden Dreieckschildchen mit dem englischen

Wappen lassen es immerhin als möglich er-

scheinen, dafs dieses Schmuckstück aus einer

Werkstatt Englands hervorgegangen sei, aber

nicht vor der Mitte des XIII. Jahrh., denn die

Haltung und Gewandbehandlung der Figuren

wie die Form der Wappenschildchen zeigen

gothische Anklänge. — Die angeführten Eigen-

schaften und Vorzüge machen diese Agraffe

nicht nur zu einer archäologischen Merkwürdig-

keit, sondern auch zu einem praktischen Vorbild,

wenn es sich um eine einfache Chormantel-

schliefse handelt. Schntttgen.