361

1893.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.

362

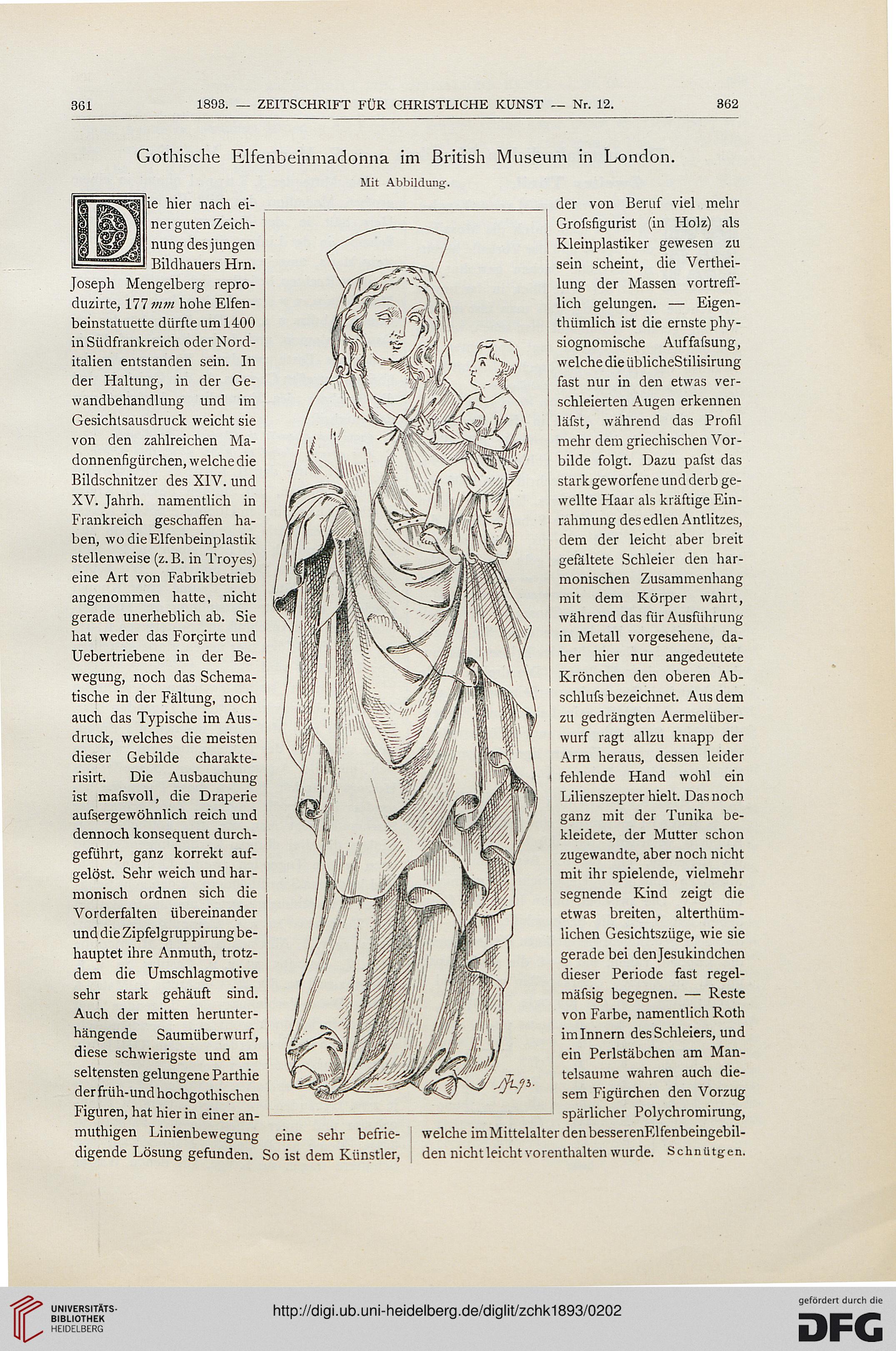

Gothische Elfenbeinmadonna im British Museum in London.

Mit Abbildung

ie hier nach ei-

nerguten Zeich-

nung des jungen

Bildhauers Hrn.

Joseph Mengelberg repro-

duzirte, Yllmm hohe Elfen-

beinstatuette dürfte um 1400

in Südfrankreich oder Nord-

italien entstanden sein. In

der Haltung, in der Ge-

wandbehandlung und im

Gesichtsausdruck weicht sie

von den zahlreichen Ma-

donnenfigürchen, welche die

Bildschnitzer des XIV. und

XV. Jahrh. namentlich in

Frankreich geschaffen ha-

ben, woclieElfenbeinplastik

stellenweise (z. B. in Troyes)

eine Art von Fabrikbetrieb

angenommen hatte, nicht

gerade unerheblich ab. Sie

hat weder das Forcirte und

Uebertriebene in der Be-

wegung, noch das Schema-

tische in der Fältung, noch

auch das Typische im Aus-

druck, welches die meisten

dieser Gebilde charakte-

risirt. Die Ausbauchung

ist mafsvoll, die Draperie

aufsergewöhnlich reich und

dennoch konsequent durch-

geführt, ganz korrekt auf-

gelöst. Sehr weich und har-

monisch ordnen sich die

Vorderfalten übereinander

unddieZipfelgruppirungbe-

hauptet ihre Anmuth, trotz-

dem die Umschlagmotive

sehr stark gehäuft sind.

Auch der mitten herunter-

hängende Saumüberwurf,

diese schwierigste und am

seltensten gelungene Parthie

derfrüh-undhochgothischen

Figuren, hat hier in einer an-

muthigen Linienbewegung

digende Lösung gefunden

eine sehr befrie-

So ist dem Künstler,

der von Beruf viel mehr

Grofsfigurist (in Holz) als

Kleinplastiker gewesen zu

sein scheint, die Verthei-

lung der Massen vortreff-

lich gelungen. — Eigen-

thümlich ist die ernste phy-

siognomische Auffafsung,

welche die üblicheStilisirung

fast nur in den etwas ver-

schleierten Augen erkennen

läfst, während das Profil

mehr dem griechischen Vor-

bilde folgt. Dazu pafst das

stark geworfene und derb ge-

wellte Haar als kräftige Ein-

rahmung des edlen Antlitzes,

dem der leicht aber breit

gefaltete Schleier den har-

monischen Zusammenhang

mit dem Körper wahrt,

während das für Ausführung

in Metall vorgesehene, da-

her hier nur angedeutete

Krönchen den oberen Ab-

schlufs bezeichnet. Aus dem

zu gedrängten Aermelüber-

wurf ragt allzu knapp der

Arm heraus, dessen leider

fehlende Hand wohl ein

Lilienszepter hielt. Das noch

ganz mit der Tunika be-

kleidete, der Mutter schon

zugewandte, aber noch nicht

mit ihr spielende, vielmehr

segnende Kind zeigt die

etwas breiten, alterthüm-

lichen Gesichtszüge, wie sie

gerade bei den Jesukindchen

dieser Periode fast regel-

mäfsig begegnen. — Reste

von Farbe, namentlich Roth

im Innern des Schleiers, und

ein Perlstäbchen am Man-

telsaume wahren auch die-

sem Figürchen den Vorzug

spärlicher Polychromirung,

welche imMittelalter den besserenElfenbeingebil-

den nicht leicht vorenthalten wurde. Schnütgen.

1893.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.

362

Gothische Elfenbeinmadonna im British Museum in London.

Mit Abbildung

ie hier nach ei-

nerguten Zeich-

nung des jungen

Bildhauers Hrn.

Joseph Mengelberg repro-

duzirte, Yllmm hohe Elfen-

beinstatuette dürfte um 1400

in Südfrankreich oder Nord-

italien entstanden sein. In

der Haltung, in der Ge-

wandbehandlung und im

Gesichtsausdruck weicht sie

von den zahlreichen Ma-

donnenfigürchen, welche die

Bildschnitzer des XIV. und

XV. Jahrh. namentlich in

Frankreich geschaffen ha-

ben, woclieElfenbeinplastik

stellenweise (z. B. in Troyes)

eine Art von Fabrikbetrieb

angenommen hatte, nicht

gerade unerheblich ab. Sie

hat weder das Forcirte und

Uebertriebene in der Be-

wegung, noch das Schema-

tische in der Fältung, noch

auch das Typische im Aus-

druck, welches die meisten

dieser Gebilde charakte-

risirt. Die Ausbauchung

ist mafsvoll, die Draperie

aufsergewöhnlich reich und

dennoch konsequent durch-

geführt, ganz korrekt auf-

gelöst. Sehr weich und har-

monisch ordnen sich die

Vorderfalten übereinander

unddieZipfelgruppirungbe-

hauptet ihre Anmuth, trotz-

dem die Umschlagmotive

sehr stark gehäuft sind.

Auch der mitten herunter-

hängende Saumüberwurf,

diese schwierigste und am

seltensten gelungene Parthie

derfrüh-undhochgothischen

Figuren, hat hier in einer an-

muthigen Linienbewegung

digende Lösung gefunden

eine sehr befrie-

So ist dem Künstler,

der von Beruf viel mehr

Grofsfigurist (in Holz) als

Kleinplastiker gewesen zu

sein scheint, die Verthei-

lung der Massen vortreff-

lich gelungen. — Eigen-

thümlich ist die ernste phy-

siognomische Auffafsung,

welche die üblicheStilisirung

fast nur in den etwas ver-

schleierten Augen erkennen

läfst, während das Profil

mehr dem griechischen Vor-

bilde folgt. Dazu pafst das

stark geworfene und derb ge-

wellte Haar als kräftige Ein-

rahmung des edlen Antlitzes,

dem der leicht aber breit

gefaltete Schleier den har-

monischen Zusammenhang

mit dem Körper wahrt,

während das für Ausführung

in Metall vorgesehene, da-

her hier nur angedeutete

Krönchen den oberen Ab-

schlufs bezeichnet. Aus dem

zu gedrängten Aermelüber-

wurf ragt allzu knapp der

Arm heraus, dessen leider

fehlende Hand wohl ein

Lilienszepter hielt. Das noch

ganz mit der Tunika be-

kleidete, der Mutter schon

zugewandte, aber noch nicht

mit ihr spielende, vielmehr

segnende Kind zeigt die

etwas breiten, alterthüm-

lichen Gesichtszüge, wie sie

gerade bei den Jesukindchen

dieser Periode fast regel-

mäfsig begegnen. — Reste

von Farbe, namentlich Roth

im Innern des Schleiers, und

ein Perlstäbchen am Man-

telsaume wahren auch die-

sem Figürchen den Vorzug

spärlicher Polychromirung,

welche imMittelalter den besserenElfenbeingebil-

den nicht leicht vorenthalten wurde. Schnütgen.