66

KUNSTGESCHICHTLICHE EINLEITUNG

St. Peter in Herrnsheim nach der derzeitigen Forschungs-

lage nicht mit einer in Worms ansässigen Werkstatt ver-

bunden werden, sondern schließt sich, wie Daniel Hess

gezeigt hat, an die Tafelmalereien der Werkstatt des Spey-

erer Altars an132.

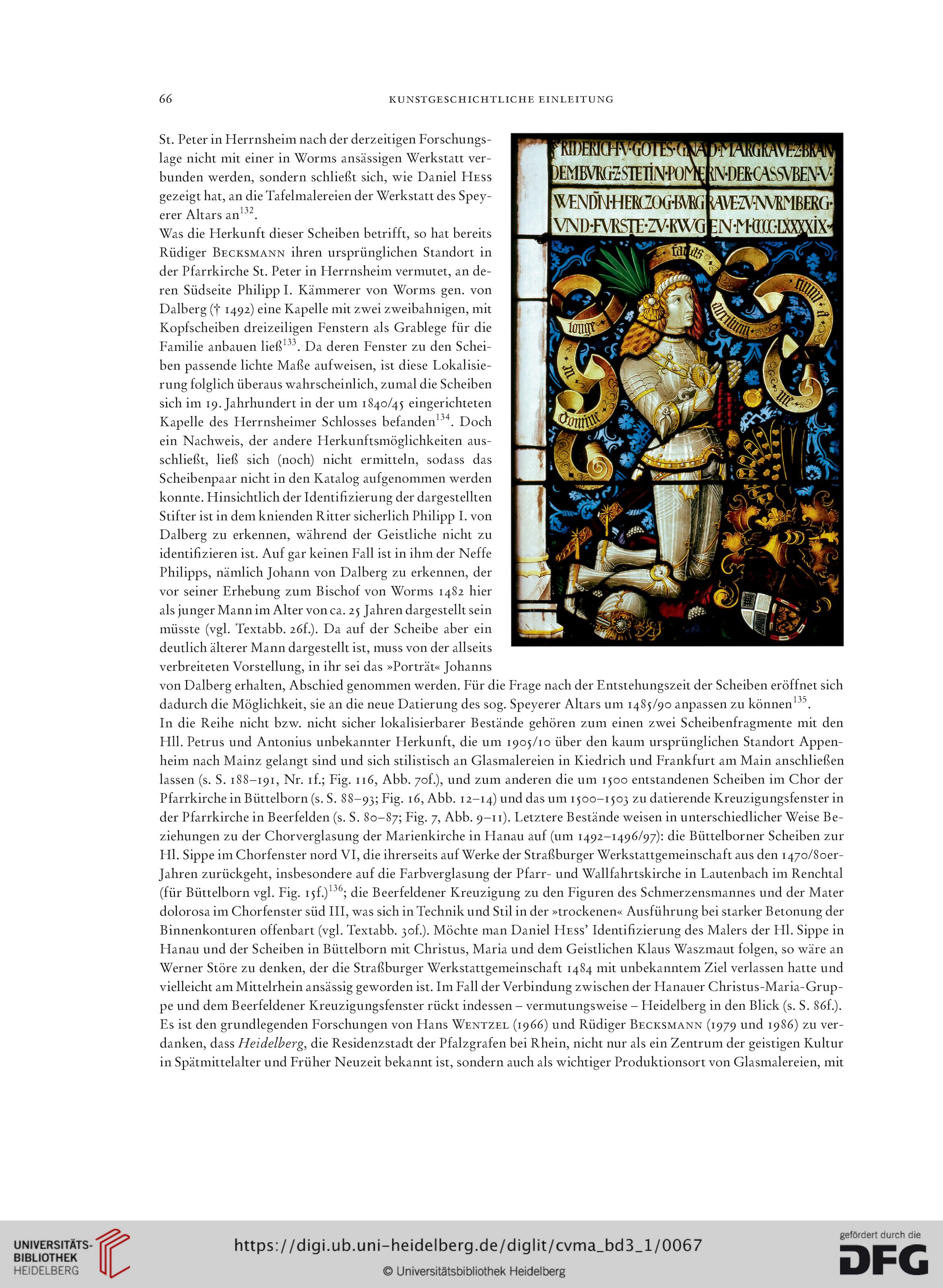

Was die Herkunft dieser Scheiben betrifft, so hat bereits

Rüdiger Becksmann ihren ursprünglichen Standort in

der Pfarrkirche St. Peter in Herrnsheim vermutet, an de-

ren Südseite Philipp I. Kämmerer von Worms gen. von

Dalberg (f 1492) eine Kapelle mit zwei zweibahnigen, mit

Kopfscheiben dreizeiligen Fenstern als Grablege für die

Familie anbauen ließ133. Da deren Fenster zu den Schei-

ben passende lichte Maße aufweisen, ist diese Lokalisie-

rung folglich überaus wahrscheinlich, zumal die Scheiben

sich im 19. Jahrhundert in der um 1840/45 eingerichteten

Kapelle des Herrnsheimer Schlosses befanden134. Doch

ein Nachweis, der andere Herkunftsmöglichkeiten aus-

schließt, ließ sich (noch) nicht ermitteln, sodass das

Scheibenpaar nicht in den Katalog aufgenommen werden

konnte. Hinsichtlich der Identifizierung der dargestellten

Stifter ist in dem knienden Ritter sicherlich Philipp I. von

Dalberg zu erkennen, während der Geistliche nicht zu

identifizieren ist. Auf gar keinen Fall ist in ihm der Neffe

Philipps, nämlich Johann von Dalberg zu erkennen, der

vor seiner Erhebung zum Bischof von Worms 1482 hier

als junger Mann im Alter von ca. 25 Jahren dargestellt sein

müsste (vgl. Textabb. 26E). Da auf der Scheibe aber ein

deutlich älterer Mann dargestellt ist, muss von der allseits

verbreiteten Vorstellung, in ihr sei das »Porträt« Johanns

von Dalberg erhalten, Abschied genommen werden. Für die Frage nach der Entstehungszeit der Scheiben eröffnet sich

dadurch die Möglichkeit, sie an die neue Datierung des sog. Speyerer Altars um 1485/90 anpassen zu können135.

In die Reihe nicht bzw. nicht sicher lokalisierbarer Bestände gehören zum einen zwei Scheibenfragmente mit den

Hll. Petrus und Antonius unbekannter Herkunft, die um 1905/10 über den kaum ursprünglichen Standort Appen-

heim nach Mainz gelangt sind und sich stilistisch an Glasmalereien in Kiedrich und Frankfurt am Main anschließen

lassen (s. S. 188-191, Nr. if.; Fig. 116, Abb. 70E), und zum anderen die um 1500 entstandenen Scheiben im Chor der

Pfarrkirche in Büttelborn (s. S. 88-93; Fig- Abb. 12-14) und das um 1500-1503 zu datierende Kreuzigungsfenster in

der Pfarrkirche in Beerfelden (s. S. 80-87; Fig- 7, Abb. 9-11). Letztere Bestände weisen in unterschiedlicher Weise Be-

ziehungen zu der Chorverglasung der Marienkirche in Hanau auf (um 1492-1496/97): die Büttelborner Scheiben zur

Hl. Sippe im Chorfenster nord VI, die ihrerseits auf Werke der Straßburger Werkstattgemeinschaft aus den 1470/8 oer-

Jahren zurückgeht, insbesondere auf die Farbverglasung der Pfarr- und Wallfahrtskirche in Lautenbach im Renchtal

(für Büttelborn vgl. Fig. 15E)136; die Beerfeldener Kreuzigung zu den Figuren des Schmerzensmannes und der Mater

dolorosa im Chorfenster süd III, was sich in Technik und Stil in der »trockenen« Ausführung bei starker Betonung der

Binnenkonturen offenbart (vgl. Textabb. 30L). Möchte man Daniel Hess’ Identifizierung des Malers der Hl. Sippe in

Hanau und der Scheiben in Büttelborn mit Christus, Maria und dem Geistlichen Klaus Waszmaut folgen, so wäre an

Werner Störe zu denken, der die Straßburger Werkstattgemeinschaft 1484 mit unbekanntem Ziel verlassen hatte und

vielleicht am Mittelrhein ansässig geworden ist. Im Fall der Verbindung zwischen der Hanauer Christus-Maria-Grup-

pe und dem Beerfeldener Kreuzigungsfenster rückt indessen - vermutungsweise - Heidelberg in den Blick (s. S. 86f.).

Es ist den grundlegenden Forschungen von Hans Wentzel (1966) und Rüdiger Becksmann (1979 und 1986) zu ver-

danken, dass Heidelberg, die Residenzstadt der Pfalzgrafen bei Rhein, nicht nur als ein Zentrum der geistigen Kultur

in Spätmittelalter und Früher Neuzeit bekannt ist, sondern auch als wichtiger Produktionsort von Glasmalereien, mit

KUNSTGESCHICHTLICHE EINLEITUNG

St. Peter in Herrnsheim nach der derzeitigen Forschungs-

lage nicht mit einer in Worms ansässigen Werkstatt ver-

bunden werden, sondern schließt sich, wie Daniel Hess

gezeigt hat, an die Tafelmalereien der Werkstatt des Spey-

erer Altars an132.

Was die Herkunft dieser Scheiben betrifft, so hat bereits

Rüdiger Becksmann ihren ursprünglichen Standort in

der Pfarrkirche St. Peter in Herrnsheim vermutet, an de-

ren Südseite Philipp I. Kämmerer von Worms gen. von

Dalberg (f 1492) eine Kapelle mit zwei zweibahnigen, mit

Kopfscheiben dreizeiligen Fenstern als Grablege für die

Familie anbauen ließ133. Da deren Fenster zu den Schei-

ben passende lichte Maße aufweisen, ist diese Lokalisie-

rung folglich überaus wahrscheinlich, zumal die Scheiben

sich im 19. Jahrhundert in der um 1840/45 eingerichteten

Kapelle des Herrnsheimer Schlosses befanden134. Doch

ein Nachweis, der andere Herkunftsmöglichkeiten aus-

schließt, ließ sich (noch) nicht ermitteln, sodass das

Scheibenpaar nicht in den Katalog aufgenommen werden

konnte. Hinsichtlich der Identifizierung der dargestellten

Stifter ist in dem knienden Ritter sicherlich Philipp I. von

Dalberg zu erkennen, während der Geistliche nicht zu

identifizieren ist. Auf gar keinen Fall ist in ihm der Neffe

Philipps, nämlich Johann von Dalberg zu erkennen, der

vor seiner Erhebung zum Bischof von Worms 1482 hier

als junger Mann im Alter von ca. 25 Jahren dargestellt sein

müsste (vgl. Textabb. 26E). Da auf der Scheibe aber ein

deutlich älterer Mann dargestellt ist, muss von der allseits

verbreiteten Vorstellung, in ihr sei das »Porträt« Johanns

von Dalberg erhalten, Abschied genommen werden. Für die Frage nach der Entstehungszeit der Scheiben eröffnet sich

dadurch die Möglichkeit, sie an die neue Datierung des sog. Speyerer Altars um 1485/90 anpassen zu können135.

In die Reihe nicht bzw. nicht sicher lokalisierbarer Bestände gehören zum einen zwei Scheibenfragmente mit den

Hll. Petrus und Antonius unbekannter Herkunft, die um 1905/10 über den kaum ursprünglichen Standort Appen-

heim nach Mainz gelangt sind und sich stilistisch an Glasmalereien in Kiedrich und Frankfurt am Main anschließen

lassen (s. S. 188-191, Nr. if.; Fig. 116, Abb. 70E), und zum anderen die um 1500 entstandenen Scheiben im Chor der

Pfarrkirche in Büttelborn (s. S. 88-93; Fig- Abb. 12-14) und das um 1500-1503 zu datierende Kreuzigungsfenster in

der Pfarrkirche in Beerfelden (s. S. 80-87; Fig- 7, Abb. 9-11). Letztere Bestände weisen in unterschiedlicher Weise Be-

ziehungen zu der Chorverglasung der Marienkirche in Hanau auf (um 1492-1496/97): die Büttelborner Scheiben zur

Hl. Sippe im Chorfenster nord VI, die ihrerseits auf Werke der Straßburger Werkstattgemeinschaft aus den 1470/8 oer-

Jahren zurückgeht, insbesondere auf die Farbverglasung der Pfarr- und Wallfahrtskirche in Lautenbach im Renchtal

(für Büttelborn vgl. Fig. 15E)136; die Beerfeldener Kreuzigung zu den Figuren des Schmerzensmannes und der Mater

dolorosa im Chorfenster süd III, was sich in Technik und Stil in der »trockenen« Ausführung bei starker Betonung der

Binnenkonturen offenbart (vgl. Textabb. 30L). Möchte man Daniel Hess’ Identifizierung des Malers der Hl. Sippe in

Hanau und der Scheiben in Büttelborn mit Christus, Maria und dem Geistlichen Klaus Waszmaut folgen, so wäre an

Werner Störe zu denken, der die Straßburger Werkstattgemeinschaft 1484 mit unbekanntem Ziel verlassen hatte und

vielleicht am Mittelrhein ansässig geworden ist. Im Fall der Verbindung zwischen der Hanauer Christus-Maria-Grup-

pe und dem Beerfeldener Kreuzigungsfenster rückt indessen - vermutungsweise - Heidelberg in den Blick (s. S. 86f.).

Es ist den grundlegenden Forschungen von Hans Wentzel (1966) und Rüdiger Becksmann (1979 und 1986) zu ver-

danken, dass Heidelberg, die Residenzstadt der Pfalzgrafen bei Rhein, nicht nur als ein Zentrum der geistigen Kultur

in Spätmittelalter und Früher Neuzeit bekannt ist, sondern auch als wichtiger Produktionsort von Glasmalereien, mit