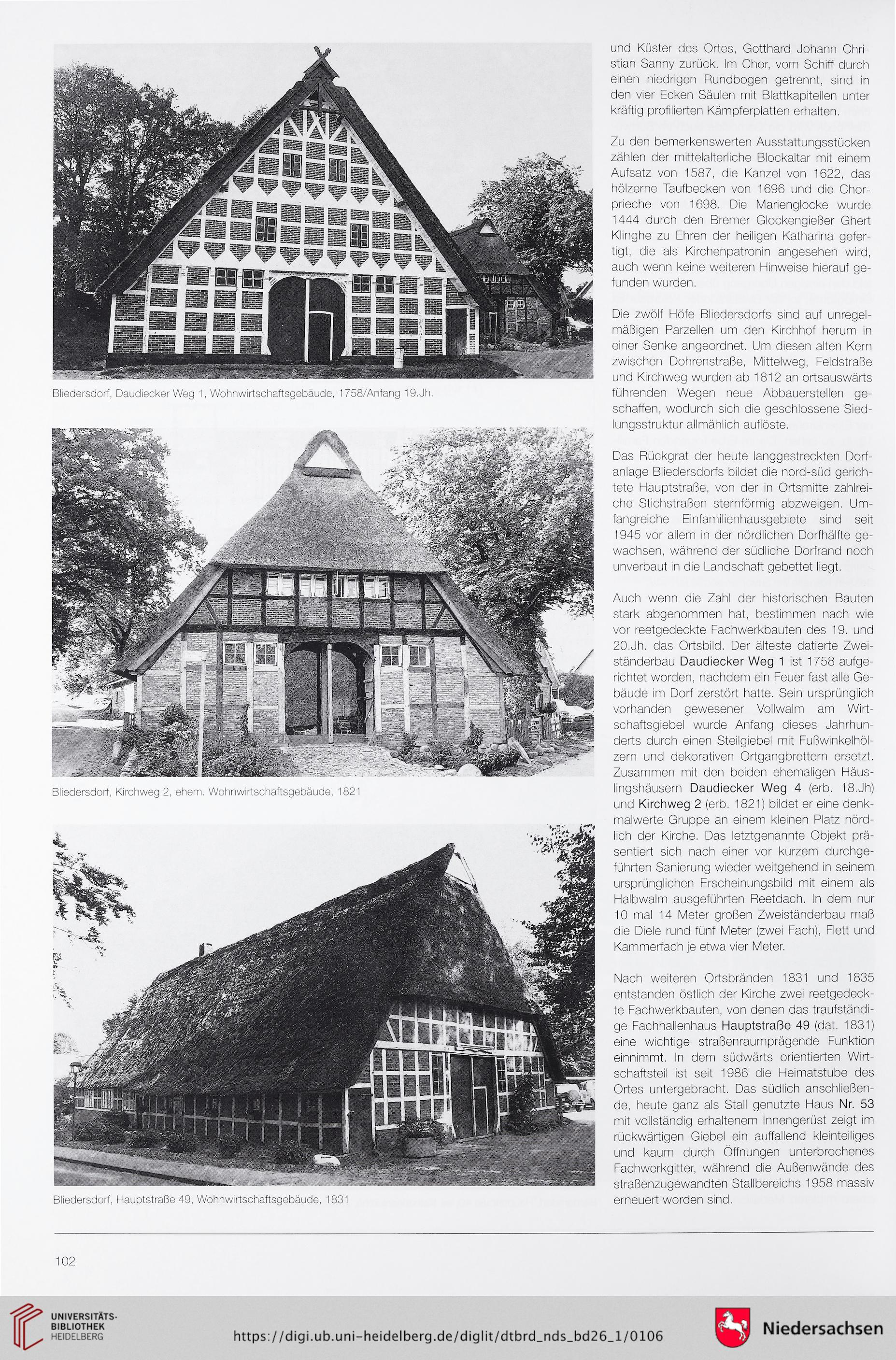

Bliedersdorf, Daudiecker Weg 1, Wohnwirtschaftsgebäude, 1758/Anfang 19.Jh.

Bliedersdorf, Kirchweg 2, ehern. Wohnwirtschaftsgebäude, 1821

Bliedersdorf, Hauptstraße 49, Wohnwirtschaftsgebäude, 1831

und Küster des Ortes, Gotthard Johann Chri-

stian Sanny zurück. Im Chor, vom Schiff durch

einen niedrigen Rundbogen getrennt, sind in

den vier Ecken Säulen mit Blattkapitellen unter

kräftig profilierten Kämpferplatten erhalten.

Zu den bemerkenswerten Ausstattungsstücken

zählen der mittelalterliche Blockaltar mit einem

Aufsatz von 1587, die Kanzel von 1622, das

hölzerne Taufbecken von 1696 und die Chor-

prieche von 1698. Die Marienglocke wurde

1444 durch den Bremer Glockengießer Ghert

Klinghe zu Ehren der heiligen Katharina gefer-

tigt, die als Kirchenpatronin angesehen wird,

auch wenn keine weiteren Hinweise hierauf ge-

funden wurden.

Die zwölf Höfe Bliedersdorfs sind auf unregel-

mäßigen Parzellen um den Kirchhof herum in

einer Senke angeordnet. Um diesen alten Kern

zwischen Dohrenstraße, Mittelweg, Feldstraße

und Kirchweg wurden ab 1812 an ortsauswärts

führenden Wegen neue Abbauerstellen ge-

schaffen, wodurch sich die geschlossene Sied-

lungsstruktur allmählich auflöste.

Das Rückgrat der heute langgestreckten Dorf-

anlage Bliedersdorfs bildet die nord-süd gerich-

tete Hauptstraße, von der in Ortsmitte zahlrei-

che Stichstraßen sternförmig abzweigen. Um-

fangreiche Einfamilienhausgebiete sind seit

1945 vor allem in der nördlichen Dorfhälfte ge-

wachsen, während der südliche Dorfrand noch

unverbaut in die Landschaft gebettet liegt.

Auch wenn die Zahl der historischen Bauten

stark abgenommen hat, bestimmen nach wie

vor reetgedeckte Fachwerkbauten des 19. und

20.Jh. das Ortsbild. Der älteste datierte Zwei-

ständerbau Daudiecker Weg 1 ist 1758 aufge-

richtet worden, nachdem ein Feuer fast alle Ge-

bäude im Dorf zerstört hatte. Sein ursprünglich

vorhanden gewesener Vollwalm am Wirt-

schaftsgiebel wurde Anfang dieses Jahrhun-

derts durch einen Steilgiebel mit Fußwinkelhöl-

zern und dekorativen Ortgangbrettern ersetzt.

Zusammen mit den beiden ehemaligen Häus-

lingshäusern Daudiecker Weg 4 (erb. 18,Jh)

und Kirchweg 2 (erb. 1821) bildet er eine denk-

malwerte Gruppe an einem kleinen Platz nörd-

lich der Kirche. Das letztgenannte Objekt prä-

sentiert sich nach einer vor kurzem durchge-

führten Sanierung wieder weitgehend in seinem

ursprünglichen Erscheinungsbild mit einem als

Halbwalm ausgeführten Reetdach. In dem nur

10 mal 14 Meter großen Zweiständerbau maß

die Diele rund fünf Meter (zwei Fach), Flett und

Kammerfach je etwa vier Meter.

Nach weiteren Ortsbränden 1831 und 1835

entstanden östlich der Kirche zwei reetgedeck-

te Fachwerkbauten, von denen das traufständi-

ge Fachhallenhaus Hauptstraße 49 (dat. 1831)

eine wichtige straßenraumprägende Funktion

einnimmt. In dem südwärts orientierten Wirt-

schaftsteil ist seit 1986 die Heimatstube des

Ortes untergebracht. Das südlich anschließen-

de, heute ganz als Stall genutzte Haus Nr. 53

mit vollständig erhaltenem Innengerüst zeigt im

rückwärtigen Giebel ein auffallend kleinteiliges

und kaum durch Öffnungen unterbrochenes

Fachwerkgitter, während die Außenwände des

straßenzugewandten Stallbereichs 1958 massiv

erneuert worden sind.

102

Bliedersdorf, Kirchweg 2, ehern. Wohnwirtschaftsgebäude, 1821

Bliedersdorf, Hauptstraße 49, Wohnwirtschaftsgebäude, 1831

und Küster des Ortes, Gotthard Johann Chri-

stian Sanny zurück. Im Chor, vom Schiff durch

einen niedrigen Rundbogen getrennt, sind in

den vier Ecken Säulen mit Blattkapitellen unter

kräftig profilierten Kämpferplatten erhalten.

Zu den bemerkenswerten Ausstattungsstücken

zählen der mittelalterliche Blockaltar mit einem

Aufsatz von 1587, die Kanzel von 1622, das

hölzerne Taufbecken von 1696 und die Chor-

prieche von 1698. Die Marienglocke wurde

1444 durch den Bremer Glockengießer Ghert

Klinghe zu Ehren der heiligen Katharina gefer-

tigt, die als Kirchenpatronin angesehen wird,

auch wenn keine weiteren Hinweise hierauf ge-

funden wurden.

Die zwölf Höfe Bliedersdorfs sind auf unregel-

mäßigen Parzellen um den Kirchhof herum in

einer Senke angeordnet. Um diesen alten Kern

zwischen Dohrenstraße, Mittelweg, Feldstraße

und Kirchweg wurden ab 1812 an ortsauswärts

führenden Wegen neue Abbauerstellen ge-

schaffen, wodurch sich die geschlossene Sied-

lungsstruktur allmählich auflöste.

Das Rückgrat der heute langgestreckten Dorf-

anlage Bliedersdorfs bildet die nord-süd gerich-

tete Hauptstraße, von der in Ortsmitte zahlrei-

che Stichstraßen sternförmig abzweigen. Um-

fangreiche Einfamilienhausgebiete sind seit

1945 vor allem in der nördlichen Dorfhälfte ge-

wachsen, während der südliche Dorfrand noch

unverbaut in die Landschaft gebettet liegt.

Auch wenn die Zahl der historischen Bauten

stark abgenommen hat, bestimmen nach wie

vor reetgedeckte Fachwerkbauten des 19. und

20.Jh. das Ortsbild. Der älteste datierte Zwei-

ständerbau Daudiecker Weg 1 ist 1758 aufge-

richtet worden, nachdem ein Feuer fast alle Ge-

bäude im Dorf zerstört hatte. Sein ursprünglich

vorhanden gewesener Vollwalm am Wirt-

schaftsgiebel wurde Anfang dieses Jahrhun-

derts durch einen Steilgiebel mit Fußwinkelhöl-

zern und dekorativen Ortgangbrettern ersetzt.

Zusammen mit den beiden ehemaligen Häus-

lingshäusern Daudiecker Weg 4 (erb. 18,Jh)

und Kirchweg 2 (erb. 1821) bildet er eine denk-

malwerte Gruppe an einem kleinen Platz nörd-

lich der Kirche. Das letztgenannte Objekt prä-

sentiert sich nach einer vor kurzem durchge-

führten Sanierung wieder weitgehend in seinem

ursprünglichen Erscheinungsbild mit einem als

Halbwalm ausgeführten Reetdach. In dem nur

10 mal 14 Meter großen Zweiständerbau maß

die Diele rund fünf Meter (zwei Fach), Flett und

Kammerfach je etwa vier Meter.

Nach weiteren Ortsbränden 1831 und 1835

entstanden östlich der Kirche zwei reetgedeck-

te Fachwerkbauten, von denen das traufständi-

ge Fachhallenhaus Hauptstraße 49 (dat. 1831)

eine wichtige straßenraumprägende Funktion

einnimmt. In dem südwärts orientierten Wirt-

schaftsteil ist seit 1986 die Heimatstube des

Ortes untergebracht. Das südlich anschließen-

de, heute ganz als Stall genutzte Haus Nr. 53

mit vollständig erhaltenem Innengerüst zeigt im

rückwärtigen Giebel ein auffallend kleinteiliges

und kaum durch Öffnungen unterbrochenes

Fachwerkgitter, während die Außenwände des

straßenzugewandten Stallbereichs 1958 massiv

erneuert worden sind.

102