Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik — 14.1900

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.37611#0136

DOI issue:

Originalbeiträge

DOI article:Czermak, Paul: T. C. Porter's photographische Aufnahmen der Newton'schen Farbenringe

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.37611#0136

124

T. C. Porters photographische Aufnahmen u. s. w.

man ein zweites, welches einen Theil der Newton’schen

Ringe enthält.

Zwischen den beiden Gläsern kann man sich nämlich die

ganze Interferenzfigur, welche ja durch die Dicke der ein-

geschlossenen Luftschicht bestimmt ist, eingezeichnet denken.

Durch den spaltförmigen Lichtstreifen wird daher nur ein

Theil dieses Ringsystems beleuchtet. Nun lagern sich aber

immer weiter nach abwärts immer neue Spaltbilder, .welche

einfach durch Spiegelung in den beiden Begrenzungsflächen

des oberen Glases entstehen.

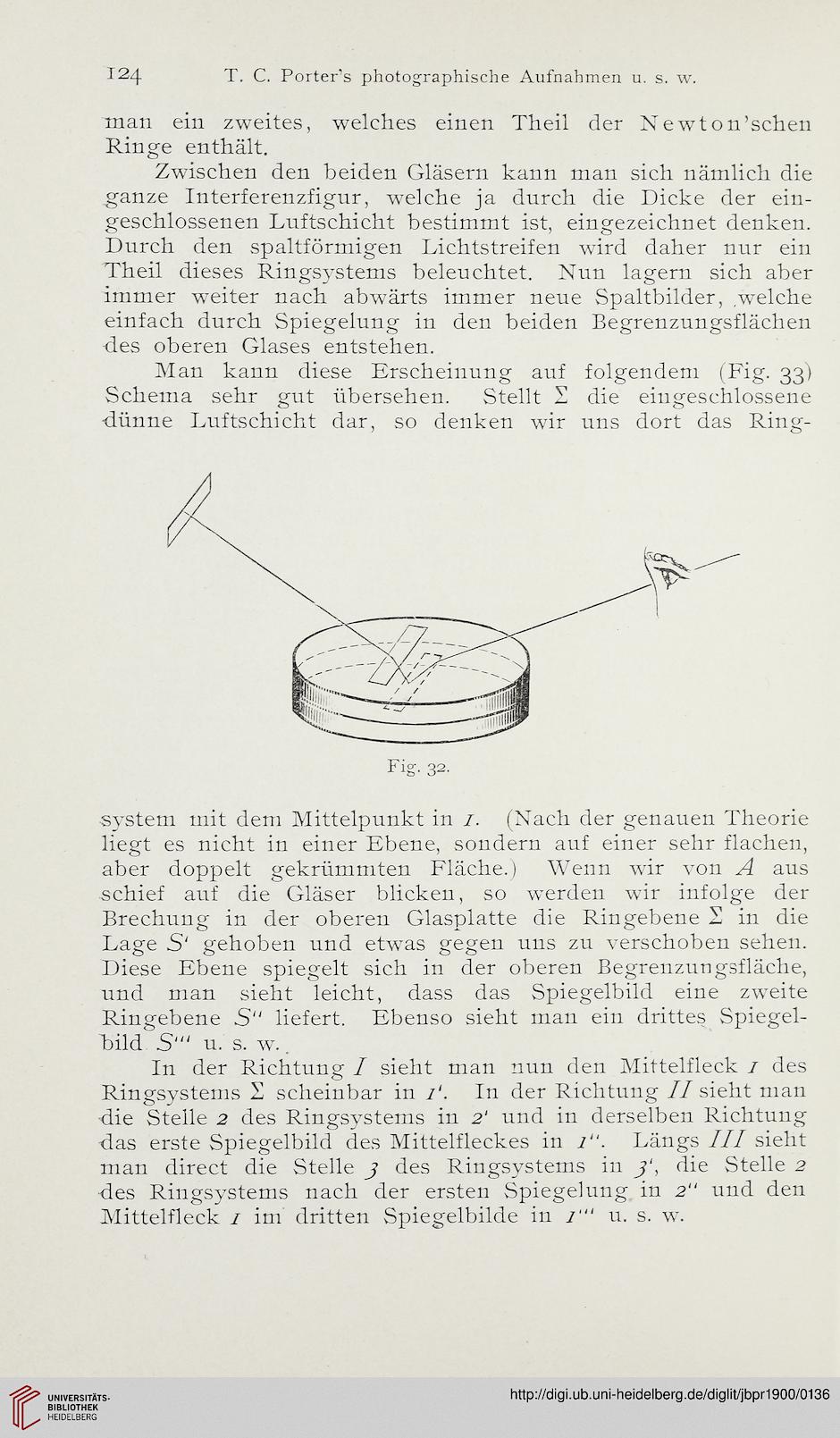

Man kann diese Erscheinung auf folgendem (Fig. 33)

Scheina sehr gut übersehen. Stellt S die eingeschlossene

dünne Luftschicht dar, so denken wir uns dort das Ring-

system mit dem Mittelpunkt in 1. (Nach der genauen Theorie

liegt es nicht in einer Ebene, sondern auf einer sehr flachen,

aber doppelt gekrümmten Fläche.) Wenn wir von A aus

schief auf die Gläser blicken, so werden wir infolge der

Brechung in der oberen Glasplatte die Ringebene S in die

Lage S' gehoben und etwas gegen uns zu verschoben sehen.

Diese Ebene spiegelt sich in der oberen Begrenzungsfläche,

und man sieht leicht, dass das Spiegelbild eine zweite

Ringebene S“ liefert. Ebenso sieht man ein drittes Spiegel-

bild S“‘ u. s. w..

In der Richtung I sieht man nun den Mittelfleck 7 des

Ringsystems S scheinbar in 7'. In der Richtung II sieht man

die Stelle 2 des Ringsystems in 2' und in derselben Richtung

das erste Spiegelbild des Mittelfleckes in 7". Längs III sieht

man direct die Stelle j des Ringsystems in 5', die Stelle 2

des Ringsystems nach der ersten Spiegelung in 2" und den

Mittelfleck 7 im dritten Spiegelbilde in r“ u. s. w.

T. C. Porters photographische Aufnahmen u. s. w.

man ein zweites, welches einen Theil der Newton’schen

Ringe enthält.

Zwischen den beiden Gläsern kann man sich nämlich die

ganze Interferenzfigur, welche ja durch die Dicke der ein-

geschlossenen Luftschicht bestimmt ist, eingezeichnet denken.

Durch den spaltförmigen Lichtstreifen wird daher nur ein

Theil dieses Ringsystems beleuchtet. Nun lagern sich aber

immer weiter nach abwärts immer neue Spaltbilder, .welche

einfach durch Spiegelung in den beiden Begrenzungsflächen

des oberen Glases entstehen.

Man kann diese Erscheinung auf folgendem (Fig. 33)

Scheina sehr gut übersehen. Stellt S die eingeschlossene

dünne Luftschicht dar, so denken wir uns dort das Ring-

system mit dem Mittelpunkt in 1. (Nach der genauen Theorie

liegt es nicht in einer Ebene, sondern auf einer sehr flachen,

aber doppelt gekrümmten Fläche.) Wenn wir von A aus

schief auf die Gläser blicken, so werden wir infolge der

Brechung in der oberen Glasplatte die Ringebene S in die

Lage S' gehoben und etwas gegen uns zu verschoben sehen.

Diese Ebene spiegelt sich in der oberen Begrenzungsfläche,

und man sieht leicht, dass das Spiegelbild eine zweite

Ringebene S“ liefert. Ebenso sieht man ein drittes Spiegel-

bild S“‘ u. s. w..

In der Richtung I sieht man nun den Mittelfleck 7 des

Ringsystems S scheinbar in 7'. In der Richtung II sieht man

die Stelle 2 des Ringsystems in 2' und in derselben Richtung

das erste Spiegelbild des Mittelfleckes in 7". Längs III sieht

man direct die Stelle j des Ringsystems in 5', die Stelle 2

des Ringsystems nach der ersten Spiegelung in 2" und den

Mittelfleck 7 im dritten Spiegelbilde in r“ u. s. w.