Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik — 14.1900

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.37611#0207

DOI issue:

Originalbeiträge

DOI article:Pfaundler von Hadermur, Leopold: Die Zonenplatte von Soret und die Phasenumkehrplatte von Wood als Ersatz der Linse: Anwendungen derselben in der Photographie

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.37611#0207

Die Zonenplatte von Soret u. s. w.

T95

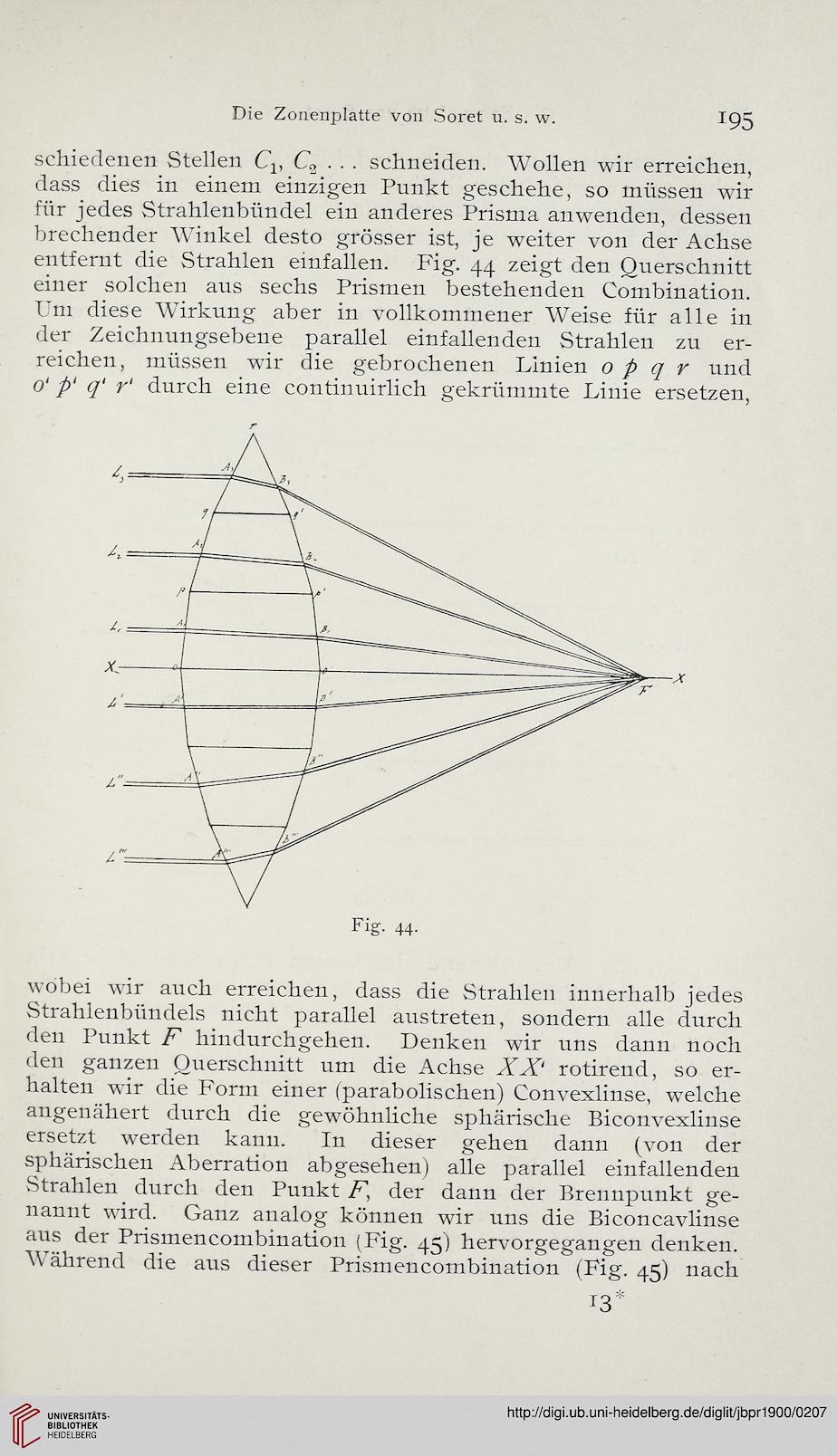

schiedenen Stellen Q, C2 ■ ■ ■ schneiden. Wollen wir erreichen,

dass dies in einem einzigen Punkt geschehe, so müssen wir

für jedes Strahlenbündel ein anderes Prisma anwenden, dessen

brechender Winkel desto grösser ist, je weiter von der Achse

entfernt die Strahlen einfallen. Fig. 44 zeigt den Querschnitt

einer solchen aus sechs Prismen bestehenden Combination.

Um diese Wirkung aber in vollkommener Weise für alle in

der Zeichnungsebene parallel einfallenden Strahlen zu er-

reichen, müssen wir die gebrochenen Linien o p q r und

0' p‘ q' r‘ durch eine continuirlich gekrümmte Linie ersetzen,

wobei wir auch erreichen, dass die Strahlen innerhalb jedes

Strahlenbündels nicht parallel austreten, sondern alle durch

den Punkt F hindurchgehen. Denken wir uns dann noch

den ganzen Querschnitt um die Achse XX' rotirend, so er-

halten wir die Form einer (parabolischen) Convexlinse, welche

angenähert durch die gewöhnliche sphärische Biconvexlinse

ersetzt werden kann. In dieser gehen dann (von der

sphärischen Aberration abgesehen) alle parallel einfallenden

Strahlen durch den Punkt F, der dann der Brennpunkt ge-

nannt wird. Ganz analog können wir uns die Biconcavlinse

aus der Prismencombination (Fig. 45) hervorgegangen denken.

Während die aus dieser Prismencombination (Fig. 45) nach

T95

schiedenen Stellen Q, C2 ■ ■ ■ schneiden. Wollen wir erreichen,

dass dies in einem einzigen Punkt geschehe, so müssen wir

für jedes Strahlenbündel ein anderes Prisma anwenden, dessen

brechender Winkel desto grösser ist, je weiter von der Achse

entfernt die Strahlen einfallen. Fig. 44 zeigt den Querschnitt

einer solchen aus sechs Prismen bestehenden Combination.

Um diese Wirkung aber in vollkommener Weise für alle in

der Zeichnungsebene parallel einfallenden Strahlen zu er-

reichen, müssen wir die gebrochenen Linien o p q r und

0' p‘ q' r‘ durch eine continuirlich gekrümmte Linie ersetzen,

wobei wir auch erreichen, dass die Strahlen innerhalb jedes

Strahlenbündels nicht parallel austreten, sondern alle durch

den Punkt F hindurchgehen. Denken wir uns dann noch

den ganzen Querschnitt um die Achse XX' rotirend, so er-

halten wir die Form einer (parabolischen) Convexlinse, welche

angenähert durch die gewöhnliche sphärische Biconvexlinse

ersetzt werden kann. In dieser gehen dann (von der

sphärischen Aberration abgesehen) alle parallel einfallenden

Strahlen durch den Punkt F, der dann der Brennpunkt ge-

nannt wird. Ganz analog können wir uns die Biconcavlinse

aus der Prismencombination (Fig. 45) hervorgegangen denken.

Während die aus dieser Prismencombination (Fig. 45) nach