Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik — 14.1900

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.37611#0208

DOI Heft:

Originalbeiträge

DOI Artikel:Pfaundler von Hadermur, Leopold: Die Zonenplatte von Soret und die Phasenumkehrplatte von Wood als Ersatz der Linse: Anwendungen derselben in der Photographie

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.37611#0208

196

Die Zonenplatte von Soret u. s. w.

rechts austretenden Strahlenbündel rückwärts verlängert die

Achse an verschiedenen Stellen —Q, —Q . . . schneiden, hat

die Zerstreuungslinse bekanntlich für alle achsenparallel ein-

fallenden Strahlen einen gemeinsamen virtuellen Brennpunkt

(Zerstreuungspunkt), wobei wieder von der sphärischen Ab-

erration abgesehen wird.

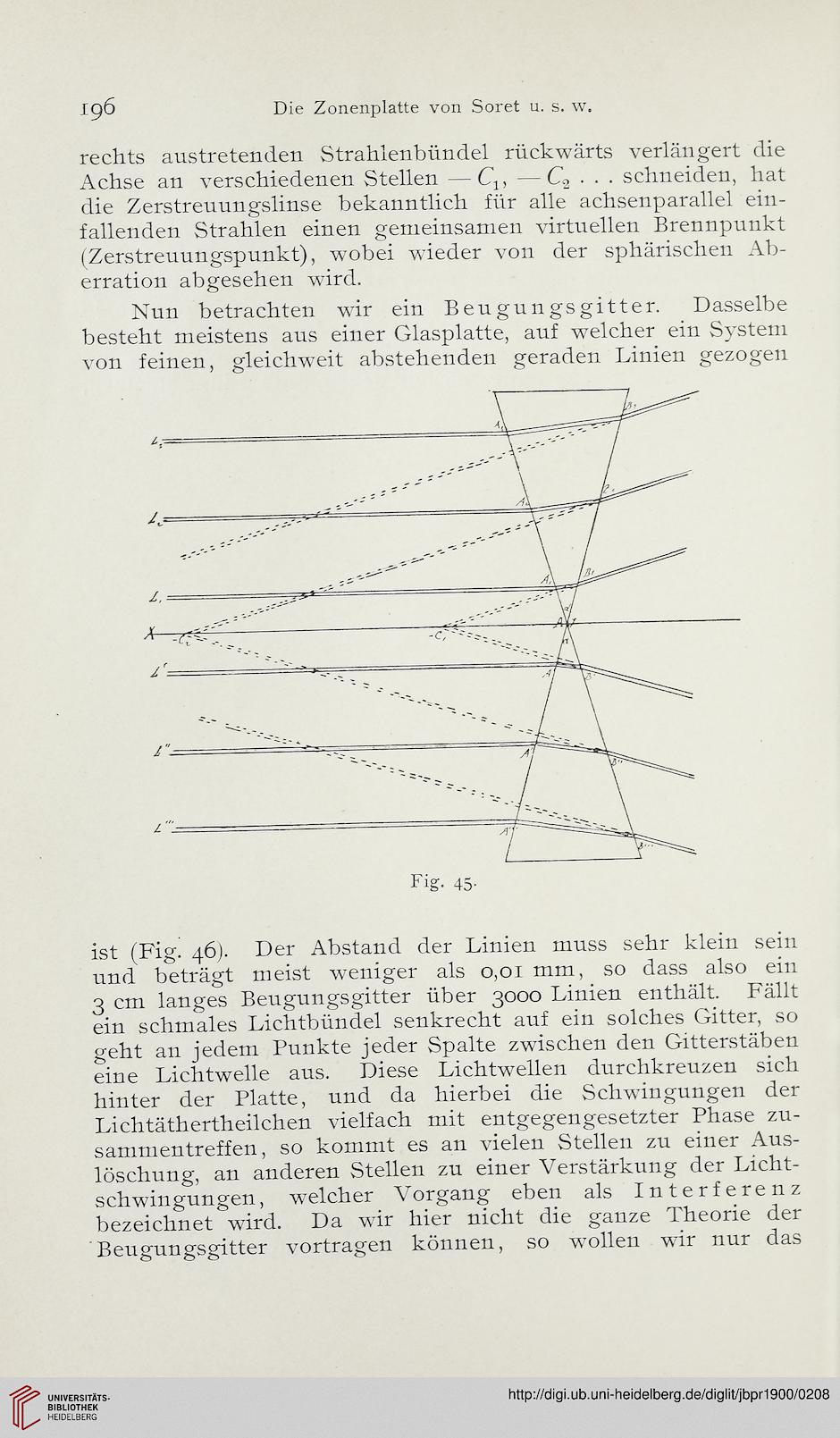

Nun betrachten wir ein Beugungsgitter. Dasselbe

besteht meistens aus einer Glasplatte, auf welcher ein System

von feinen, gleichweit abstehenden geraden Linien gezogen

ist (Fig. 46). Der Abstand der Linien muss sehr klein sein

und beträgt meist weniger als 0,01 mm, so dass also ein

3 cm langes Beugungsgitter über 3000 Linien enthält. Fällt

ein schmales Lichtbündel senkrecht auf ein solches Gitter, so

geht an jedem Punkte jeder Spalte zwischen den Gitterstäben

eine Lichtwelle aus. Diese Lichtwellen durchkreuzen sich

hinter der Platte, und da hierbei die Schwingungen der

Lichtäthertheilchen vielfach mit entgegengesetzter Phase Zu-

sammentreffen, so kommt es an vielen Stellen zu einer Aus-

löschung, an anderen Stellen zu einer Verstärkung der Licht-

schwingungen, welcher Vorgang eben als Interferenz

bezeichnet wird. Da wir hier nicht die ganze Theorie der

Beugungsgitter vortragen können, so wollen wir nur das

Die Zonenplatte von Soret u. s. w.

rechts austretenden Strahlenbündel rückwärts verlängert die

Achse an verschiedenen Stellen —Q, —Q . . . schneiden, hat

die Zerstreuungslinse bekanntlich für alle achsenparallel ein-

fallenden Strahlen einen gemeinsamen virtuellen Brennpunkt

(Zerstreuungspunkt), wobei wieder von der sphärischen Ab-

erration abgesehen wird.

Nun betrachten wir ein Beugungsgitter. Dasselbe

besteht meistens aus einer Glasplatte, auf welcher ein System

von feinen, gleichweit abstehenden geraden Linien gezogen

ist (Fig. 46). Der Abstand der Linien muss sehr klein sein

und beträgt meist weniger als 0,01 mm, so dass also ein

3 cm langes Beugungsgitter über 3000 Linien enthält. Fällt

ein schmales Lichtbündel senkrecht auf ein solches Gitter, so

geht an jedem Punkte jeder Spalte zwischen den Gitterstäben

eine Lichtwelle aus. Diese Lichtwellen durchkreuzen sich

hinter der Platte, und da hierbei die Schwingungen der

Lichtäthertheilchen vielfach mit entgegengesetzter Phase Zu-

sammentreffen, so kommt es an vielen Stellen zu einer Aus-

löschung, an anderen Stellen zu einer Verstärkung der Licht-

schwingungen, welcher Vorgang eben als Interferenz

bezeichnet wird. Da wir hier nicht die ganze Theorie der

Beugungsgitter vortragen können, so wollen wir nur das