Neubildungen im Bereiche der Baugliederungen.

Figuren-, Landschafts- und Blumenmalereien der

Neuzeit bei der geringsten Verwitterung allen Wert

verlieren.

Die altchristliche Periode hält sich noch streng

au die Formen der Antike und ist sehr sparsam

mit Gurtungen im Äußern wie im Innern. Indes

werden die Gewölbe und Stirnflächen der Zentral-

bauten dieser Zeit doch in der Regel durch ein

Kämpfergesims von den Wänden getrennt. Ähnlich

wie die a ltchristlich-a beud län dischen verhal-

ten sich auch die byzantinischen Bauten, nur

treten hier im Innern die

Gesimse meist gegen die In-

krustationen zurück und sind

kauin zu bemerken: Bogen-

und Kuppelränder sind oft nur

durch ein Nosaikband bezeich-

net. Am Äußern der Längs-

basiliken tritt als neue, im

Ziegelbau ausgebildete Form

das Sägeband hervor.

In der romanischen

Periode gewinnt die Gesims-

profllierung ein neues stilisti-

sches Gepräge. Neu ist der

gebrochene und versetzte Stab,

eine im Steinbau entwickelte

Form, die oft in mehreren

Schichten übereinander als

Vorkragung für die Dach-

gesimse verwendet wird. Das

Sägeband der altchristlichen

Zeit wird nun auch auf den

Steinbau übertragen. Allein

in den Kragsteinen der Dach-

gesimse tritt noch eine Erinne-

rung an den Ursprung aus der

polzkonstruktion hervor. Die

Zwischenräume der Kragsteins

werden im \{. Jahrhundert

durch das Sägeband oder den Bogenfries ausgefüllt,

durch letzteren allein im \2. Jahrhundert. In der

Zeit des Übergangsstils fällt der Bogenfries meist

fort, dagegen sind Kragsteine am Dachgesimse noch

bis zum Beginne des f3. Jahrhunderts, namentlich

im südlichen Frankreich, üblich. Das äußere Gurt-

gesims zeigt immer einen Fußboden an und be-

steht bis zum \2, Jahrhundert aus einer Platte

mit unterer Schräge, verzierter Kehle oder Welle.

Im \2. Jahrhundert werden die Gurtgesimse von

oben durch Wasserschläge gesichert. An den roma-

nischen Kirchen durchziehen die Kämpfergesimse der

Portale oft die ganze Breite der Front, und an

den Türmen erhält jedes Geschoß regelmäßig ein

Gurtgesims.

Das die Gotik beseelende Vertikalprinzip läßt

die Anwendung der Gurtungen immer seltener wer-

den, und in der Spätzeit des Stils fallen die pori-

zontalteilungen fast ganz fort. Die an: Äußern

vorkommenden Profile zeigen meist nur eine Wasser-

nase ohne Ornament; nur wenn ein Fußboden niar-

kiert werden soll, tritt ein verziertes Gurtgesims auf.

Das gotische Dachgesims besteht in der Regel aus

einer Hohlkehle, welche durch einzeln gestellte Knospen-

blätter verziert wird, und

darüber folgt eine Schicht mit

Wassernase.

In der Auffassung der

Renaissance erhält das

antike Kranzgesims einen rein

dekorativen Wert, wie das

zum Teil schon bei den Rö-

mern der Fall gewesen war,

so daß an die Voraussetzung

einer dahinter liegenden Decken-

oder Dachkonstruktion gar nicht

mehr gedacht wird. Die Re-

naissance macht von den

Formen des antiken Kranz-

gesimfes einen freien Gebrauch

zur Bekrönung der Paläste,

zwar vortrefflich im künstleri-

schem Sinne, aber doch nur

ein Scheinwesen ohne orga-

nische Begründung. — Erst

der Barockstil hat den allzu

genauen Anschluß an die

Formen und Verhältnisse der

römischen Antike aufgegeben

und ergeht sich in einer

freien, wesentlich auf Licht-

und Schattenwirkung berech-

neten Kompositionsweise. Die

ornamentalen Verzierungen der kleinen Gliederungen,

wie namentlich der Wulste, werden als unwesentlich

beiseite gelassen; dieselben erscheinen als trennendes

oder vorbereitendes Beiwerk in vollständiger Unter-

ordnung unter das Gesetz der Nkaffengruppierung.

Beispiele der vollständigen Zerstückelung der

Fassadenflächen durch vertikale und horizontale Glie-

derungen bieten erst eine Anzahl neuzeitlicher Bau-

werke der historischen Schulrichtungen. — Von einer

solchen überniäßigen Anwendung trennender Gliede-

rungen hat sich die neue Richtung mit Recht los-

gefagt und die Bildung großer ungeteilter Flächen

begünstigt. Ein Übermaß der Originalität modernster

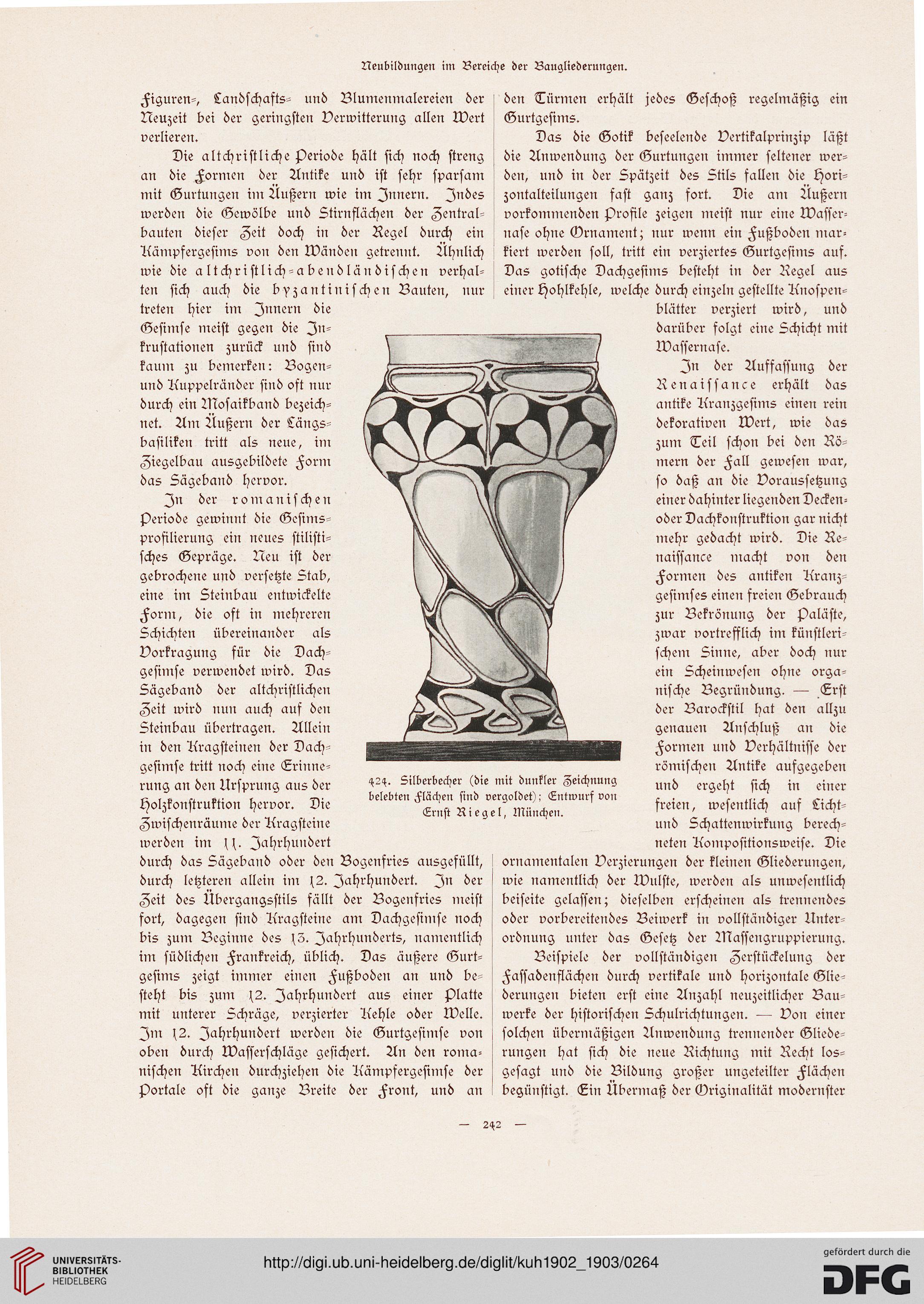

Silberbecher (die mit dunkler Zeichnung

belebten Flächen sind vergoldet); Entwurf von

Ernst Riegel, München.

Figuren-, Landschafts- und Blumenmalereien der

Neuzeit bei der geringsten Verwitterung allen Wert

verlieren.

Die altchristliche Periode hält sich noch streng

au die Formen der Antike und ist sehr sparsam

mit Gurtungen im Äußern wie im Innern. Indes

werden die Gewölbe und Stirnflächen der Zentral-

bauten dieser Zeit doch in der Regel durch ein

Kämpfergesims von den Wänden getrennt. Ähnlich

wie die a ltchristlich-a beud län dischen verhal-

ten sich auch die byzantinischen Bauten, nur

treten hier im Innern die

Gesimse meist gegen die In-

krustationen zurück und sind

kauin zu bemerken: Bogen-

und Kuppelränder sind oft nur

durch ein Nosaikband bezeich-

net. Am Äußern der Längs-

basiliken tritt als neue, im

Ziegelbau ausgebildete Form

das Sägeband hervor.

In der romanischen

Periode gewinnt die Gesims-

profllierung ein neues stilisti-

sches Gepräge. Neu ist der

gebrochene und versetzte Stab,

eine im Steinbau entwickelte

Form, die oft in mehreren

Schichten übereinander als

Vorkragung für die Dach-

gesimse verwendet wird. Das

Sägeband der altchristlichen

Zeit wird nun auch auf den

Steinbau übertragen. Allein

in den Kragsteinen der Dach-

gesimse tritt noch eine Erinne-

rung an den Ursprung aus der

polzkonstruktion hervor. Die

Zwischenräume der Kragsteins

werden im \{. Jahrhundert

durch das Sägeband oder den Bogenfries ausgefüllt,

durch letzteren allein im \2. Jahrhundert. In der

Zeit des Übergangsstils fällt der Bogenfries meist

fort, dagegen sind Kragsteine am Dachgesimse noch

bis zum Beginne des f3. Jahrhunderts, namentlich

im südlichen Frankreich, üblich. Das äußere Gurt-

gesims zeigt immer einen Fußboden an und be-

steht bis zum \2, Jahrhundert aus einer Platte

mit unterer Schräge, verzierter Kehle oder Welle.

Im \2. Jahrhundert werden die Gurtgesimse von

oben durch Wasserschläge gesichert. An den roma-

nischen Kirchen durchziehen die Kämpfergesimse der

Portale oft die ganze Breite der Front, und an

den Türmen erhält jedes Geschoß regelmäßig ein

Gurtgesims.

Das die Gotik beseelende Vertikalprinzip läßt

die Anwendung der Gurtungen immer seltener wer-

den, und in der Spätzeit des Stils fallen die pori-

zontalteilungen fast ganz fort. Die an: Äußern

vorkommenden Profile zeigen meist nur eine Wasser-

nase ohne Ornament; nur wenn ein Fußboden niar-

kiert werden soll, tritt ein verziertes Gurtgesims auf.

Das gotische Dachgesims besteht in der Regel aus

einer Hohlkehle, welche durch einzeln gestellte Knospen-

blätter verziert wird, und

darüber folgt eine Schicht mit

Wassernase.

In der Auffassung der

Renaissance erhält das

antike Kranzgesims einen rein

dekorativen Wert, wie das

zum Teil schon bei den Rö-

mern der Fall gewesen war,

so daß an die Voraussetzung

einer dahinter liegenden Decken-

oder Dachkonstruktion gar nicht

mehr gedacht wird. Die Re-

naissance macht von den

Formen des antiken Kranz-

gesimfes einen freien Gebrauch

zur Bekrönung der Paläste,

zwar vortrefflich im künstleri-

schem Sinne, aber doch nur

ein Scheinwesen ohne orga-

nische Begründung. — Erst

der Barockstil hat den allzu

genauen Anschluß an die

Formen und Verhältnisse der

römischen Antike aufgegeben

und ergeht sich in einer

freien, wesentlich auf Licht-

und Schattenwirkung berech-

neten Kompositionsweise. Die

ornamentalen Verzierungen der kleinen Gliederungen,

wie namentlich der Wulste, werden als unwesentlich

beiseite gelassen; dieselben erscheinen als trennendes

oder vorbereitendes Beiwerk in vollständiger Unter-

ordnung unter das Gesetz der Nkaffengruppierung.

Beispiele der vollständigen Zerstückelung der

Fassadenflächen durch vertikale und horizontale Glie-

derungen bieten erst eine Anzahl neuzeitlicher Bau-

werke der historischen Schulrichtungen. — Von einer

solchen überniäßigen Anwendung trennender Gliede-

rungen hat sich die neue Richtung mit Recht los-

gefagt und die Bildung großer ungeteilter Flächen

begünstigt. Ein Übermaß der Originalität modernster

Silberbecher (die mit dunkler Zeichnung

belebten Flächen sind vergoldet); Entwurf von

Ernst Riegel, München.