Jakob ksoffmanns Plastiken.

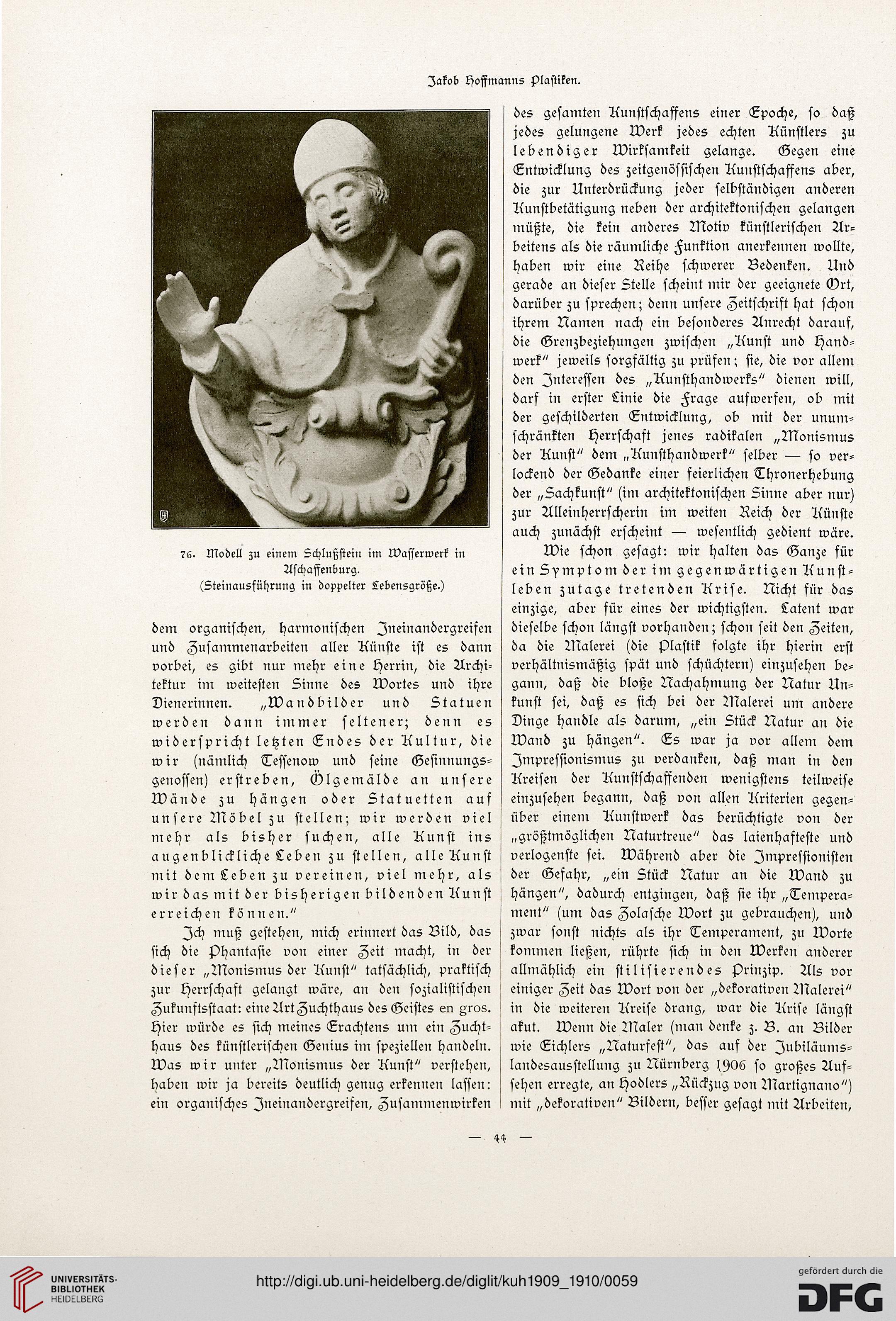

76. Modell zu einem Schlußstein im Wasserwerk in

Aschasfenburg.

(Steinausführung in doppelter Lebensgröße.)

dein organischen, harmonischen Ineinandergreifen

und Zusammenarbeiten aller Aünste ist es dann

vorbei, es gibt nur mehr eine Herrin, die Archi-

tektur im weitesten Sinne des Wortes und ihre

Dienerinnen. „Wandbilder und Statuen

werden dann immer seltener; denn es

widerspricht letzten Endes der Aultur, die

wir (nämlich Tessenow und seine Gesinnungs-

genossen) erstreben, Mlgemälde an unsere

Wände zu häirgen oder Statuetten auf

unsere Möbel zu stellen; wir werden viel

nrehr als bisher suchen, alle Aunst ins

augenblickliche Leben zu ftellen, alle Aunst

ntit de nr Leben zu vereinen, viel mehr, als

wir das mit der bisherigen bildenden Aunst

erreichen können."

Ich muß gestehen, mich erinnert das Bild, das

sich die Phantasie von einer Zeit macht, in der

dieser „Monismus der Aunst" tatsächlich, praktisch

zur Herrschaft gelangt wäre, an den sozialistischen

Zukunftsstaat: eine Art Zuchthaus des Geistes en gros.

!)ier würde es sich meines Erachtens um ein Zucht-

haus des künstlerischen Genius im speziellen handeln.

Was wir unter „Monismus der Aunst" verstehen,

haben wir ja bereits deutlich genug erkennen lassen:

ein organisches Ineinandergreifen, Zusammenwirken

des gesamten Aunstschaffens einer Epoche, so daß

jedes gelungene Werk jedes echten Aünstlers zu

lebendiger Wirksamkeit gelange. Gegen eilte

Entwicklung des zeitgenössischen Aunstschaffens aber,

die zur Unterdrückung jeder selbständigen anderen

Aunstbetätigung neben der architektoitischen gelangen

iitüßte, die kein anderes Motiv künstlerischen Ar-

beitens als die räumliche Funktion anerkennen wollte,

haben wir eine Reihe schwerer Bedenken. Und

gerade an dieser Stelle scheint mir der geeignete Drt,

darüber zu sprechen; denn unsere Zeitschrift hat schon

ihrem Namen nach ein besonderes Anrecht darauf,

die Grenzbeziehungen zwischen „Aunst und Hand-

werk" jeweils sorgfältig zu prüfen; sie, die vor allem

den Interessen des „Aunfthandwerks" dieneit will,

darf in erster Linie die Hrage aufwerfen, ob mit

der geschilderten Entwicklung, ob mit der unuin-

schränkten Herrschaft jenes radikalen „Monismus

der Aunst" dem „Aunfthandwerk" selber — so ver-

lockend der Gedanke einer feierlichen Thronerhebung

der „Sachkunst" (im architektonischen Sinne aber nur)

zur Alleinherrscherin im weiten Reich der Aünste

auch zunächst erscheint —■ wesentlich gedient wäre.

Wie schon gesagt: wir halten das Ganze für

ein Symptom der i m gegenwärtigen A u n st -

leben zutage tretenden Arise. Nicht für das

einzige, aber für eines der wichtigsten. Latent war

dieselbe schon längst vorhanden; schon seit den Zeiten,

da die Malerei (die Plastik folgte ihr hierin erst

verhältnismäßig spät und schüchtern) einzusehen be-

gann, daß die bloße Nachahmung der Natur Un-

kunst sei, daß es sich bei der Malerei um andere

Dinge handle als darum, „ein Stück Natur an die

wand zu hängen". Es war ja vor allem dem

Impressionismus zu verdanken, daß man in den

Areisen der Aunstschaffenden wenigstens teilweise

einzusehen begann, daß von allen Ariterien gegen-

über einem Aunstwerk das berüchtigte von der

„größtmöglichen Naturtreue" das laienhafteste und

verlogenste sei. Während aber die Impressionisten

der Gefahr, „ein Stück Natur an die Wand zu

hängen", dadurch entgingen, daß sie ihr „Tempera-

ment" (um das Zolasche Wort zu gebrauchen), und

zwar sonst nichts als ihr Temperament, zu Worte

kommen ließen, rührte sich in den Werken anderer

allmählich ein stilisierendes Prinzip. Als vor

einiger Zeit das Wort von der „dekorativen Malerei"

in die weiteren Areise drang, war die Arise längst

akut. Wenn die Maler (man denke z. B. an Bilder

wie Eichlers „Naturfest", das auf der Iubiläums-

landesausstellung zu Nürnberg (906 so großes Auf-

sehen erregte, an Hodlers „Rückzug von Martignano")

mit „dekorativen" Bildern, bester gesagt mit Arbeiten,

76. Modell zu einem Schlußstein im Wasserwerk in

Aschasfenburg.

(Steinausführung in doppelter Lebensgröße.)

dein organischen, harmonischen Ineinandergreifen

und Zusammenarbeiten aller Aünste ist es dann

vorbei, es gibt nur mehr eine Herrin, die Archi-

tektur im weitesten Sinne des Wortes und ihre

Dienerinnen. „Wandbilder und Statuen

werden dann immer seltener; denn es

widerspricht letzten Endes der Aultur, die

wir (nämlich Tessenow und seine Gesinnungs-

genossen) erstreben, Mlgemälde an unsere

Wände zu häirgen oder Statuetten auf

unsere Möbel zu stellen; wir werden viel

nrehr als bisher suchen, alle Aunst ins

augenblickliche Leben zu ftellen, alle Aunst

ntit de nr Leben zu vereinen, viel mehr, als

wir das mit der bisherigen bildenden Aunst

erreichen können."

Ich muß gestehen, mich erinnert das Bild, das

sich die Phantasie von einer Zeit macht, in der

dieser „Monismus der Aunst" tatsächlich, praktisch

zur Herrschaft gelangt wäre, an den sozialistischen

Zukunftsstaat: eine Art Zuchthaus des Geistes en gros.

!)ier würde es sich meines Erachtens um ein Zucht-

haus des künstlerischen Genius im speziellen handeln.

Was wir unter „Monismus der Aunst" verstehen,

haben wir ja bereits deutlich genug erkennen lassen:

ein organisches Ineinandergreifen, Zusammenwirken

des gesamten Aunstschaffens einer Epoche, so daß

jedes gelungene Werk jedes echten Aünstlers zu

lebendiger Wirksamkeit gelange. Gegen eilte

Entwicklung des zeitgenössischen Aunstschaffens aber,

die zur Unterdrückung jeder selbständigen anderen

Aunstbetätigung neben der architektoitischen gelangen

iitüßte, die kein anderes Motiv künstlerischen Ar-

beitens als die räumliche Funktion anerkennen wollte,

haben wir eine Reihe schwerer Bedenken. Und

gerade an dieser Stelle scheint mir der geeignete Drt,

darüber zu sprechen; denn unsere Zeitschrift hat schon

ihrem Namen nach ein besonderes Anrecht darauf,

die Grenzbeziehungen zwischen „Aunst und Hand-

werk" jeweils sorgfältig zu prüfen; sie, die vor allem

den Interessen des „Aunfthandwerks" dieneit will,

darf in erster Linie die Hrage aufwerfen, ob mit

der geschilderten Entwicklung, ob mit der unuin-

schränkten Herrschaft jenes radikalen „Monismus

der Aunst" dem „Aunfthandwerk" selber — so ver-

lockend der Gedanke einer feierlichen Thronerhebung

der „Sachkunst" (im architektonischen Sinne aber nur)

zur Alleinherrscherin im weiten Reich der Aünste

auch zunächst erscheint —■ wesentlich gedient wäre.

Wie schon gesagt: wir halten das Ganze für

ein Symptom der i m gegenwärtigen A u n st -

leben zutage tretenden Arise. Nicht für das

einzige, aber für eines der wichtigsten. Latent war

dieselbe schon längst vorhanden; schon seit den Zeiten,

da die Malerei (die Plastik folgte ihr hierin erst

verhältnismäßig spät und schüchtern) einzusehen be-

gann, daß die bloße Nachahmung der Natur Un-

kunst sei, daß es sich bei der Malerei um andere

Dinge handle als darum, „ein Stück Natur an die

wand zu hängen". Es war ja vor allem dem

Impressionismus zu verdanken, daß man in den

Areisen der Aunstschaffenden wenigstens teilweise

einzusehen begann, daß von allen Ariterien gegen-

über einem Aunstwerk das berüchtigte von der

„größtmöglichen Naturtreue" das laienhafteste und

verlogenste sei. Während aber die Impressionisten

der Gefahr, „ein Stück Natur an die Wand zu

hängen", dadurch entgingen, daß sie ihr „Tempera-

ment" (um das Zolasche Wort zu gebrauchen), und

zwar sonst nichts als ihr Temperament, zu Worte

kommen ließen, rührte sich in den Werken anderer

allmählich ein stilisierendes Prinzip. Als vor

einiger Zeit das Wort von der „dekorativen Malerei"

in die weiteren Areise drang, war die Arise längst

akut. Wenn die Maler (man denke z. B. an Bilder

wie Eichlers „Naturfest", das auf der Iubiläums-

landesausstellung zu Nürnberg (906 so großes Auf-

sehen erregte, an Hodlers „Rückzug von Martignano")

mit „dekorativen" Bildern, bester gesagt mit Arbeiten,