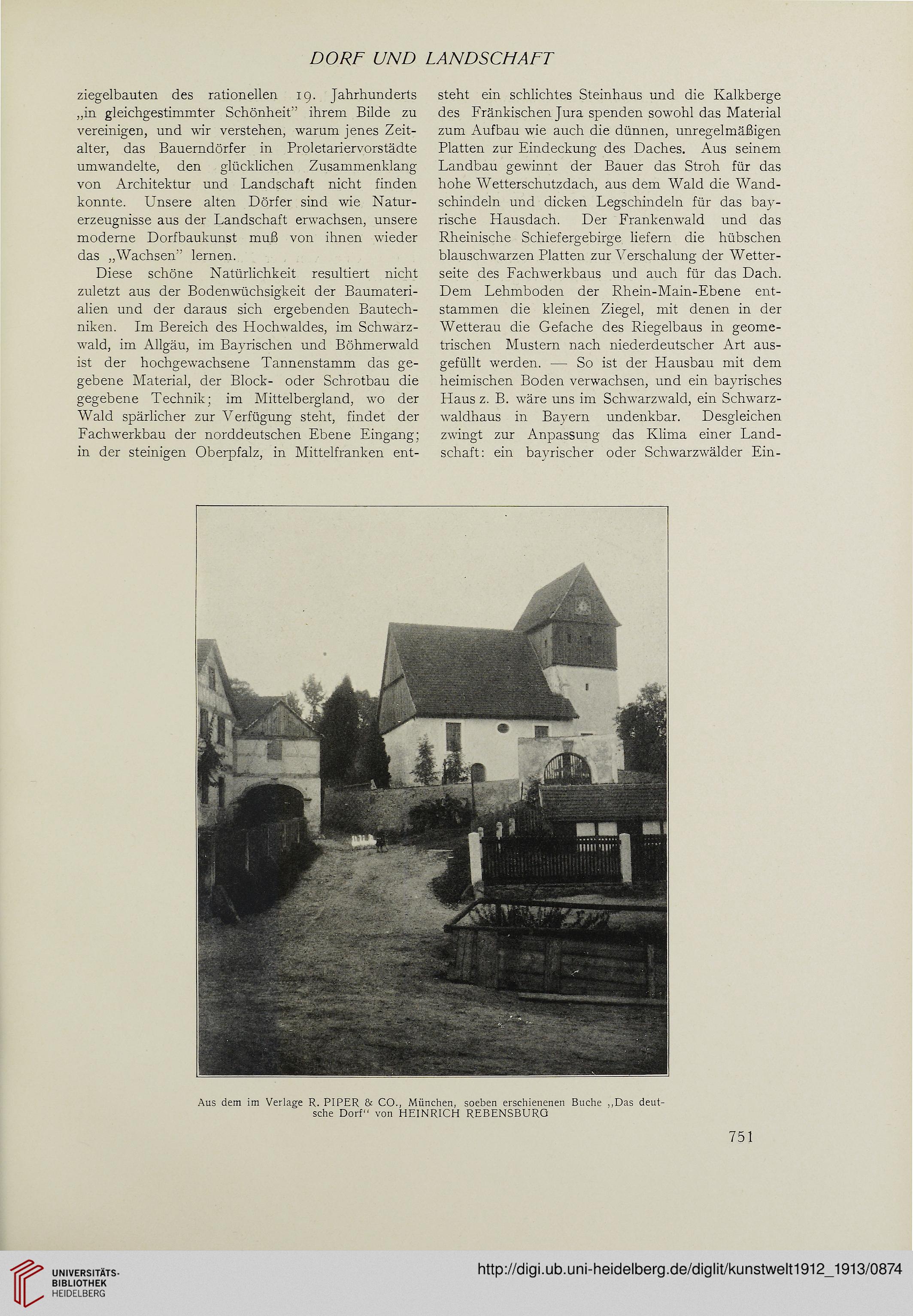

DORF UND LANDSCHAFT

Ziegelbauten des rationellen 19. Jahrhunderts

„in gleichgestimmter Schönheit" ihrem Bilde zu

vereinigen, und wir verstehen, warum jenes Zeit-

alter, das Bauerndörfer in Proletariervorstädte

umwandelte, den glücklichen Zusammenklang

von Architektur und Landschaft nicht finden

konnte. Unsere alten Dörfer sind wie Natur-

erzeugnisse aus der Landschaft erwachsen, unsere

moderne Dorfbaukunst muß von ihnen wieder

das „Wachsen'' lernen.

Diese schöne Natürlichkeit resultiert nicht

zuletzt aus der Bodenwüchsigkeit der Baumateri-

alien und der daraus sich ergebenden Bautech-

niken. Im Bereich des Hochwaldes, im Schwarz-

wald, im Allgäu, im Bayrischen und Böhmerwald

ist der hochgewachsene Tannenstamm das ge-

gebene Material, der Block- oder Schrotbau die

gegebene Technik; im Mittelbergland, wo der

Wald spärlicher zur Verfügung steht, findet der

Fachwerkbau der norddeutschen Ebene Eingang;

in der steinigen Oberpfalz, in Mittelfranken ent-

steht ein schlichtes Steinhaus und die Kalkberge

des Fränkischen Jura spenden sowohl das Material

zum Aufbau wie auch die dünnen, unregelmäßigen

Platten zur Eindeckuno; des Daches. Aus seinem

Landbau gewinnt der Bauer das Stroh für das

hohe Wetterschutzdach, aus dem Wald die Wand-

schindeln und dicken Legschindeln für das bay-

rische Hausdach. Der Frankenwald und das

Rheinische Schiefergebirge liefern die hübschen

blauschwarzen Platten zur Verschalung der Wetter-

seite des Fachwerkbaus und auch für das Dach.

Dem Lehmboden der Rhein-Main-Ebene ent-

stammen die kleinen Ziegel, mit denen in der

Wetterau die Gefache des Riegelbaus in geome-

trischen Mustern nach niederdeutscher Art aus-

gefüllt werden. — So ist der Hausbau mit dem

heimischen Boden verwachsen, und ein bayrisches

Haus z. B. wäre uns im Schwarzwald, ein Schwarz-

waldhaus in Bayern undenkbar. Desgleichen

zwingt zur Anpassung das Klima einer Land-

schaft: ein bayrischer oder Schwarzwälder Ein-

751

Ziegelbauten des rationellen 19. Jahrhunderts

„in gleichgestimmter Schönheit" ihrem Bilde zu

vereinigen, und wir verstehen, warum jenes Zeit-

alter, das Bauerndörfer in Proletariervorstädte

umwandelte, den glücklichen Zusammenklang

von Architektur und Landschaft nicht finden

konnte. Unsere alten Dörfer sind wie Natur-

erzeugnisse aus der Landschaft erwachsen, unsere

moderne Dorfbaukunst muß von ihnen wieder

das „Wachsen'' lernen.

Diese schöne Natürlichkeit resultiert nicht

zuletzt aus der Bodenwüchsigkeit der Baumateri-

alien und der daraus sich ergebenden Bautech-

niken. Im Bereich des Hochwaldes, im Schwarz-

wald, im Allgäu, im Bayrischen und Böhmerwald

ist der hochgewachsene Tannenstamm das ge-

gebene Material, der Block- oder Schrotbau die

gegebene Technik; im Mittelbergland, wo der

Wald spärlicher zur Verfügung steht, findet der

Fachwerkbau der norddeutschen Ebene Eingang;

in der steinigen Oberpfalz, in Mittelfranken ent-

steht ein schlichtes Steinhaus und die Kalkberge

des Fränkischen Jura spenden sowohl das Material

zum Aufbau wie auch die dünnen, unregelmäßigen

Platten zur Eindeckuno; des Daches. Aus seinem

Landbau gewinnt der Bauer das Stroh für das

hohe Wetterschutzdach, aus dem Wald die Wand-

schindeln und dicken Legschindeln für das bay-

rische Hausdach. Der Frankenwald und das

Rheinische Schiefergebirge liefern die hübschen

blauschwarzen Platten zur Verschalung der Wetter-

seite des Fachwerkbaus und auch für das Dach.

Dem Lehmboden der Rhein-Main-Ebene ent-

stammen die kleinen Ziegel, mit denen in der

Wetterau die Gefache des Riegelbaus in geome-

trischen Mustern nach niederdeutscher Art aus-

gefüllt werden. — So ist der Hausbau mit dem

heimischen Boden verwachsen, und ein bayrisches

Haus z. B. wäre uns im Schwarzwald, ein Schwarz-

waldhaus in Bayern undenkbar. Desgleichen

zwingt zur Anpassung das Klima einer Land-

schaft: ein bayrischer oder Schwarzwälder Ein-

751