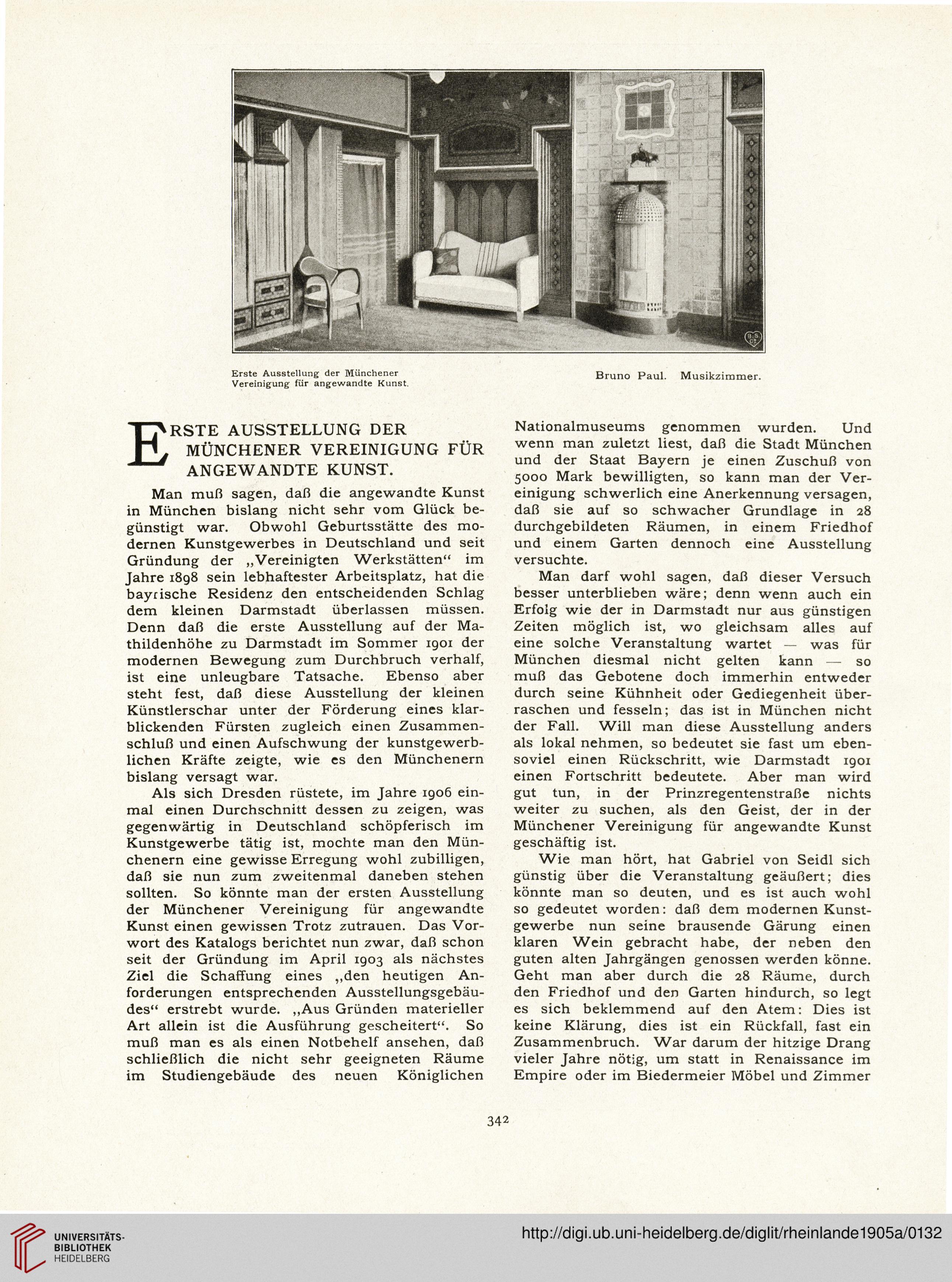

Erste Ausstellung der Münchener Bruno Paul. Musikzimmer.

Vereinigung für angewandte Kunst.

RSTE AUSSTELLUNG DER

MÜNCHENER VEREINIGUNG FÜR

ANGEWANDTE KUNST.

Man muß sagen, daß die angewandte Kunst

in München bislang nicht sehr vom Glück be-

günstigt war. Obwohl Geburtsstätte des mo-

dernen Kunstgewerbes in Deutschland und seit

Gründung der „Vereinigten Werkstätten“ im

Jahre 1898 sein lebhaftester Arbeitsplatz, hat die

baycische Residenz den entscheidenden Schlag

dem kleinen Darmstadt überlassen müssen.

Denn daß die erste Ausstellung auf der Ma-

thildenhöhe zu Darmstadt im Sommer 1901 der

modernen Bewegung zum Durchbruch verhalf,

ist eine unleugbare Tatsache. Ebenso aber

steht fest, daß diese Ausstellung der kleinen

Künstlerschar unter der Förderung eines klar-

blickenden Fürsten zugleich einen Zusammen-

schluß und einen Aufschwung der kunstgewerb-

lichen Kräfte zeigte, wie es den Münchenern

bislang versagt war.

Als sich Dresden rüstete, im Jahre 1906 ein-

mal einen Durchschnitt dessen zu zeigen, was

gegenwärtig in Deutschland schöpferisch im

Kunstgewerbe tätig ist, mochte man den Mün-

chenern eine gewisse Erregung wohl zubilligen,

daß sie nun zum zweitenmal daneben stehen

sollten. So könnte man der ersten Ausstellung

der Münchener Vereinigung für angewandte

Kunst einen gewissen Trotz zutrauen. Das Vor-

wort des Katalogs berichtet nun zwar, daß schon

seit der Gründung im April 1903 als nächstes

Ziel die Schaffung eines ,,den heutigen An-

forderungen entsprechenden Ausstellungsgebäu-

des“ erstrebt wurde. „Aus Gründen materieller

Art allein ist die Ausführung gescheitert“. So

muß man es als einen Notbehelf ansehen, daß

schließlich die nicht sehr geeigneten Räume

im Studiengebäude des neuen Königlichen

Nationalmuseums genommen wurden. Und

wenn man zuletzt liest, daß die Stadt München

und der Staat Bayern je einen Zuschuß von

5000 Mark bewilligten, so kann man der Ver-

einigung schwerlich eine Anerkennung versagen,

daß sie auf so schwacher Grundlage in 28

durchgebildeten Räumen, in einem Friedhof

und einem Garten dennoch eine Ausstellung

versuchte.

Man darf wohl sagen, daß dieser Versuch

besser unterblieben wäre; denn wenn auch ein

Erfolg wie der in Darmstadt nur aus günstigen

Zeiten möglich ist, wo gleichsam alles auf

eine solche Veranstaltung wartet — was für

München diesmal nicht gelten kann — so

muß das Gebotene doch immerhin entweder

durch seine Kühnheit oder Gediegenheit über-

raschen und fesseln; das ist in München nicht

der Fall. Will man diese Ausstellung anders

als lokal nehmen, so bedeutet sie fast um eben-

soviel einen Rückschritt, wie Darmstadt 1901

einen Fortschritt bedeutete. Aber man wird

gut tun, in der Prinzregentenstraße nichts

weiter zu suchen, als den Geist, der in der

Münchener Vereinigung für angewandte Kunst

geschäftig ist.

Wie man hört, hat Gabriel von Seidl sich

günstig über die Veranstaltung geäußert; dies

könnte man so deuten, und es ist auch wohl

so gedeutet worden: daß dem modernen Kunst-

gewerbe nun seine brausende Gärung einen

klaren Wein gebracht habe, der neben den

guten alten Jahrgängen genossen werden könne.

Geht man aber durch die 28 Räume, durch

den Friedhof und den Garten hindurch, so legt

es sich beklemmend auf den Atem: Dies ist

keine Klärung, dies ist ein Rückfall, fast ein

Zusammenbruch. War darum der hitzige Drang

vieler Jahre nötig, um statt in Renaissance im

Empire oder im Biedermeier Möbel und Zimmer

342

Vereinigung für angewandte Kunst.

RSTE AUSSTELLUNG DER

MÜNCHENER VEREINIGUNG FÜR

ANGEWANDTE KUNST.

Man muß sagen, daß die angewandte Kunst

in München bislang nicht sehr vom Glück be-

günstigt war. Obwohl Geburtsstätte des mo-

dernen Kunstgewerbes in Deutschland und seit

Gründung der „Vereinigten Werkstätten“ im

Jahre 1898 sein lebhaftester Arbeitsplatz, hat die

baycische Residenz den entscheidenden Schlag

dem kleinen Darmstadt überlassen müssen.

Denn daß die erste Ausstellung auf der Ma-

thildenhöhe zu Darmstadt im Sommer 1901 der

modernen Bewegung zum Durchbruch verhalf,

ist eine unleugbare Tatsache. Ebenso aber

steht fest, daß diese Ausstellung der kleinen

Künstlerschar unter der Förderung eines klar-

blickenden Fürsten zugleich einen Zusammen-

schluß und einen Aufschwung der kunstgewerb-

lichen Kräfte zeigte, wie es den Münchenern

bislang versagt war.

Als sich Dresden rüstete, im Jahre 1906 ein-

mal einen Durchschnitt dessen zu zeigen, was

gegenwärtig in Deutschland schöpferisch im

Kunstgewerbe tätig ist, mochte man den Mün-

chenern eine gewisse Erregung wohl zubilligen,

daß sie nun zum zweitenmal daneben stehen

sollten. So könnte man der ersten Ausstellung

der Münchener Vereinigung für angewandte

Kunst einen gewissen Trotz zutrauen. Das Vor-

wort des Katalogs berichtet nun zwar, daß schon

seit der Gründung im April 1903 als nächstes

Ziel die Schaffung eines ,,den heutigen An-

forderungen entsprechenden Ausstellungsgebäu-

des“ erstrebt wurde. „Aus Gründen materieller

Art allein ist die Ausführung gescheitert“. So

muß man es als einen Notbehelf ansehen, daß

schließlich die nicht sehr geeigneten Räume

im Studiengebäude des neuen Königlichen

Nationalmuseums genommen wurden. Und

wenn man zuletzt liest, daß die Stadt München

und der Staat Bayern je einen Zuschuß von

5000 Mark bewilligten, so kann man der Ver-

einigung schwerlich eine Anerkennung versagen,

daß sie auf so schwacher Grundlage in 28

durchgebildeten Räumen, in einem Friedhof

und einem Garten dennoch eine Ausstellung

versuchte.

Man darf wohl sagen, daß dieser Versuch

besser unterblieben wäre; denn wenn auch ein

Erfolg wie der in Darmstadt nur aus günstigen

Zeiten möglich ist, wo gleichsam alles auf

eine solche Veranstaltung wartet — was für

München diesmal nicht gelten kann — so

muß das Gebotene doch immerhin entweder

durch seine Kühnheit oder Gediegenheit über-

raschen und fesseln; das ist in München nicht

der Fall. Will man diese Ausstellung anders

als lokal nehmen, so bedeutet sie fast um eben-

soviel einen Rückschritt, wie Darmstadt 1901

einen Fortschritt bedeutete. Aber man wird

gut tun, in der Prinzregentenstraße nichts

weiter zu suchen, als den Geist, der in der

Münchener Vereinigung für angewandte Kunst

geschäftig ist.

Wie man hört, hat Gabriel von Seidl sich

günstig über die Veranstaltung geäußert; dies

könnte man so deuten, und es ist auch wohl

so gedeutet worden: daß dem modernen Kunst-

gewerbe nun seine brausende Gärung einen

klaren Wein gebracht habe, der neben den

guten alten Jahrgängen genossen werden könne.

Geht man aber durch die 28 Räume, durch

den Friedhof und den Garten hindurch, so legt

es sich beklemmend auf den Atem: Dies ist

keine Klärung, dies ist ein Rückfall, fast ein

Zusammenbruch. War darum der hitzige Drang

vieler Jahre nötig, um statt in Renaissance im

Empire oder im Biedermeier Möbel und Zimmer

342