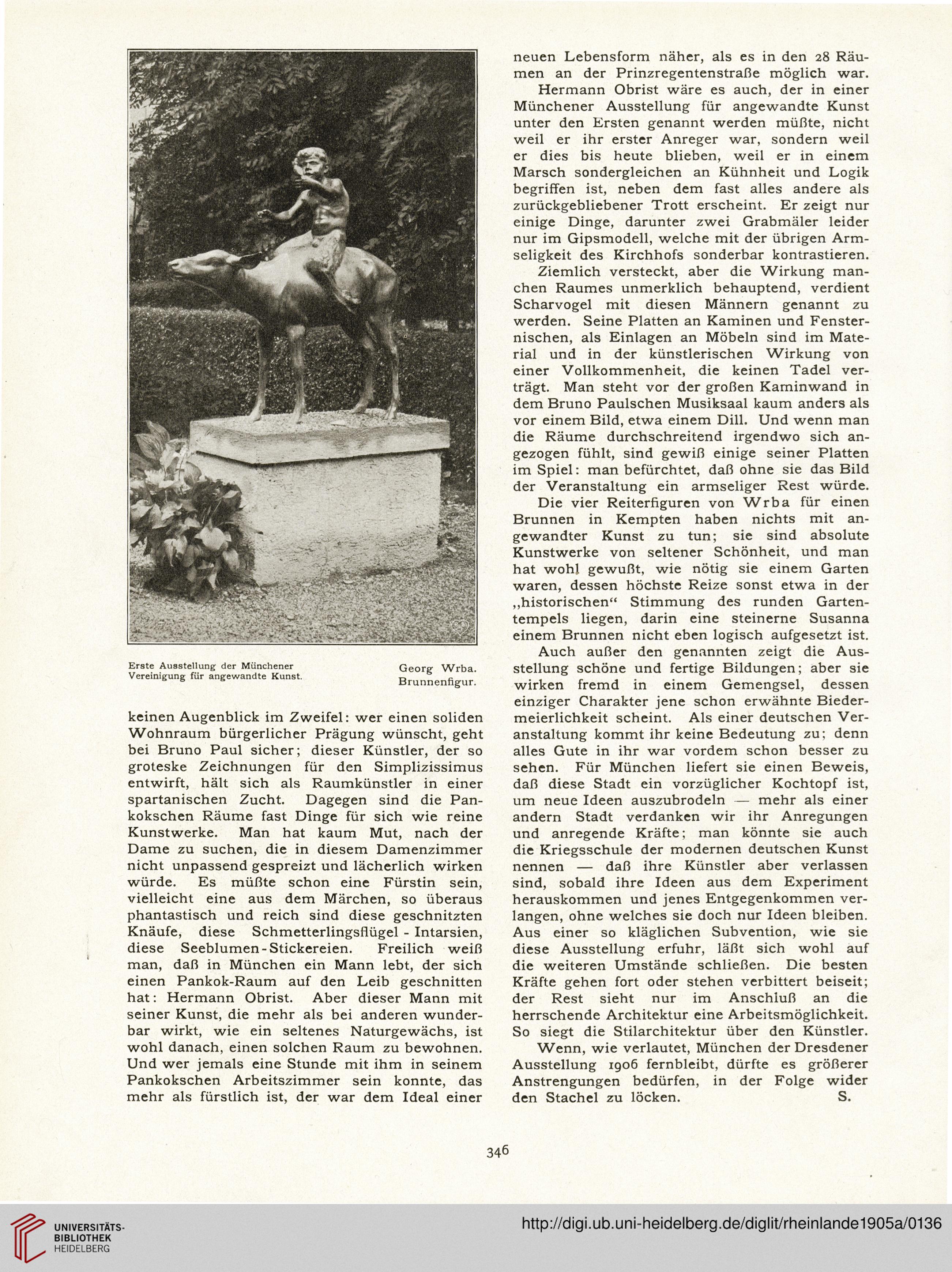

Erste Ausstellung der Münchener Georg 1 Wrba.

Vereinigung für angewandte Kunst. R c

keinen Augenblick im Zweifel: wer einen soliden

Wohnraum bürgerlicher Prägung wünscht, geht

bei Bruno Paul sicher; dieser Künstler, der so

groteske Zeichnungen für den Simplizissimus

entwirft, hält sich als Raumkünstler in einer

spartanischen Zucht. Dagegen sind die Pan-

kokschen Räume fast Dinge für sich wie reine

Kunstwerke. Man hat kaum Mut, nach der

Dame zu suchen, die in diesem Damenzimmer

nicht unpassend gespreizt und lächerlich wirken

würde. Es müßte schon eine Fürstin sein,

vielleicht eine aus dem Märchen, so überaus

phantastisch und reich sind diese geschnitzten

Knäufe, diese Schmetterlingsflügel - Intarsien,

diese Seeblumen-Stickereien. Freilich weiß

man, daß in München ein Mann lebt, der sich

einen Pankok-Raum auf den Leib geschnitten

hat: Hermann Obrist. Aber dieser Mann mit

seiner Kunst, die mehr als bei anderen wunder-

bar wirkt, wie ein seltenes Naturgewächs, ist

wohl danach, einen solchen Raum zu bewohnen.

Und wer jemals eine Stunde mit ihm in seinem

Pankokschen Arbeitszimmer sein konnte, das

mehr als fürstlich ist, der war dem Ideal einer

neuen Lebensform nähcr, als es in den 28 Räu-

men an der Prinzregentenstraße möglich war.

Hermann Obrist wäre es auch, der in einer

Münchener Ausstellung für angewandte Kunst

unter den Ersten genannt werden müßte, nicht

weil er ihr erster Anreger war, sondern weil

er dies bis heute blieben, weil er in einem

Marsch sondergleichen an Kühnheit und Logik

begriffen ist, neben dem fast alles andere als

zurückgebliebener Trott erscheint. Er zeigt nur

einige Dinge, darunter zwei Grabmäler leider

nur im Gipsmodell, welche mit der übrigen Arm-

seligkeit des Kirchhofs sonderbar kontrastieren.

Ziemlich versteckt, aber die Wirkung man-

chen Raumes unmerklich behauptend, verdient

Scharvogel mit diesen Männern genannt zu

werden. Seine Platten an Kaminen und Fenster-

nischen, als Einlagen an Möbeln sind im Mate-

rial und in der künstlerischen Wirkung von

einer Vollkommenheit, die keinen Tadel ver-

trägt. Man steht vor der großen Kaminwand in

dem Bruno Paulschen Musiksaal kaum anders als

vor einem Bild, etwa einem Dill. Und wenn man

die Räume durchschreitend irgendwo sich an-

gezogen fühlt, sind gewiß einige seiner Platten

im Spiel: man befürchtet, daß ohne sie das Bild

der Veranstaltung ein armseliger Rest würde.

Die vier Reiterfiguren von Wrba für einen

Brunnen in Kempten haben nichts mit an-

gewandter Kunst zu tun; sie sind absolute

Kunstwerke von seltener Schönheit, und man

hat wohl gewußt, wie nötig sie einem Garten

waren, dessen höchste Reize sonst etwa in der

,,historischen“ Stimmung des runden Garten-

tempels liegen, darin eine steinerne Susanna

einem Brunnen nicht eben logisch aufgesetzt ist.

Auch außer den genannten zeigt die Aus-

stellung schöne und fertige Bildungen; aber sie

wirken fremd in einem Gemengsel, dessen

einziger Charakter jene schon erwähnte Bieder-

meierlichkeit scheint. Als einer deutschen Ver-

anstaltung kommt ihr keine Bedeutung zu; denn

alles Gute in ihr war vordem schon besser zu

sehen. Für München liefert sie einen Beweis,

daß diese Stadt ein vorzüglicher Kochtopf ist,

um neue Ideen auszubrodeln — mehr als einer

andern Stadt verdanken wir ihr Anregungen

und anregende Kräfte; man könnte sie auch

die Kriegsschule der modernen deutschen Kunst

nennen — daß ihre Künstler aber verlassen

sind, sobald ihre Ideen aus dem Experiment

herauskommen und jenes Entgegenkommen ver-

langen, ohne welches sie doch nur Ideen bleiben.

Aus einer so kläglichen Subvention, wie sie

diese Ausstellung erfuhr, läßt sich wohl auf

die weiteren Umstände schließen. Die besten

Kräfte gehen fort oder stehen verbittert beiseit;

der Rest sieht nur im Anschiuß an die

herrschende Architektur eine Arbeitsmöglichkeit.

So siegt die Stilarchitektur über den Künstler.

Wenn, wie verlautet, München der Dresdener

Ausstellung 1906 fernbleibt, dürfte es größerer

Anstrengungen bedürfen, in der Folge wider

den Stachel zu löcken. S.

346

Vereinigung für angewandte Kunst. R c

keinen Augenblick im Zweifel: wer einen soliden

Wohnraum bürgerlicher Prägung wünscht, geht

bei Bruno Paul sicher; dieser Künstler, der so

groteske Zeichnungen für den Simplizissimus

entwirft, hält sich als Raumkünstler in einer

spartanischen Zucht. Dagegen sind die Pan-

kokschen Räume fast Dinge für sich wie reine

Kunstwerke. Man hat kaum Mut, nach der

Dame zu suchen, die in diesem Damenzimmer

nicht unpassend gespreizt und lächerlich wirken

würde. Es müßte schon eine Fürstin sein,

vielleicht eine aus dem Märchen, so überaus

phantastisch und reich sind diese geschnitzten

Knäufe, diese Schmetterlingsflügel - Intarsien,

diese Seeblumen-Stickereien. Freilich weiß

man, daß in München ein Mann lebt, der sich

einen Pankok-Raum auf den Leib geschnitten

hat: Hermann Obrist. Aber dieser Mann mit

seiner Kunst, die mehr als bei anderen wunder-

bar wirkt, wie ein seltenes Naturgewächs, ist

wohl danach, einen solchen Raum zu bewohnen.

Und wer jemals eine Stunde mit ihm in seinem

Pankokschen Arbeitszimmer sein konnte, das

mehr als fürstlich ist, der war dem Ideal einer

neuen Lebensform nähcr, als es in den 28 Räu-

men an der Prinzregentenstraße möglich war.

Hermann Obrist wäre es auch, der in einer

Münchener Ausstellung für angewandte Kunst

unter den Ersten genannt werden müßte, nicht

weil er ihr erster Anreger war, sondern weil

er dies bis heute blieben, weil er in einem

Marsch sondergleichen an Kühnheit und Logik

begriffen ist, neben dem fast alles andere als

zurückgebliebener Trott erscheint. Er zeigt nur

einige Dinge, darunter zwei Grabmäler leider

nur im Gipsmodell, welche mit der übrigen Arm-

seligkeit des Kirchhofs sonderbar kontrastieren.

Ziemlich versteckt, aber die Wirkung man-

chen Raumes unmerklich behauptend, verdient

Scharvogel mit diesen Männern genannt zu

werden. Seine Platten an Kaminen und Fenster-

nischen, als Einlagen an Möbeln sind im Mate-

rial und in der künstlerischen Wirkung von

einer Vollkommenheit, die keinen Tadel ver-

trägt. Man steht vor der großen Kaminwand in

dem Bruno Paulschen Musiksaal kaum anders als

vor einem Bild, etwa einem Dill. Und wenn man

die Räume durchschreitend irgendwo sich an-

gezogen fühlt, sind gewiß einige seiner Platten

im Spiel: man befürchtet, daß ohne sie das Bild

der Veranstaltung ein armseliger Rest würde.

Die vier Reiterfiguren von Wrba für einen

Brunnen in Kempten haben nichts mit an-

gewandter Kunst zu tun; sie sind absolute

Kunstwerke von seltener Schönheit, und man

hat wohl gewußt, wie nötig sie einem Garten

waren, dessen höchste Reize sonst etwa in der

,,historischen“ Stimmung des runden Garten-

tempels liegen, darin eine steinerne Susanna

einem Brunnen nicht eben logisch aufgesetzt ist.

Auch außer den genannten zeigt die Aus-

stellung schöne und fertige Bildungen; aber sie

wirken fremd in einem Gemengsel, dessen

einziger Charakter jene schon erwähnte Bieder-

meierlichkeit scheint. Als einer deutschen Ver-

anstaltung kommt ihr keine Bedeutung zu; denn

alles Gute in ihr war vordem schon besser zu

sehen. Für München liefert sie einen Beweis,

daß diese Stadt ein vorzüglicher Kochtopf ist,

um neue Ideen auszubrodeln — mehr als einer

andern Stadt verdanken wir ihr Anregungen

und anregende Kräfte; man könnte sie auch

die Kriegsschule der modernen deutschen Kunst

nennen — daß ihre Künstler aber verlassen

sind, sobald ihre Ideen aus dem Experiment

herauskommen und jenes Entgegenkommen ver-

langen, ohne welches sie doch nur Ideen bleiben.

Aus einer so kläglichen Subvention, wie sie

diese Ausstellung erfuhr, läßt sich wohl auf

die weiteren Umstände schließen. Die besten

Kräfte gehen fort oder stehen verbittert beiseit;

der Rest sieht nur im Anschiuß an die

herrschende Architektur eine Arbeitsmöglichkeit.

So siegt die Stilarchitektur über den Künstler.

Wenn, wie verlautet, München der Dresdener

Ausstellung 1906 fernbleibt, dürfte es größerer

Anstrengungen bedürfen, in der Folge wider

den Stachel zu löcken. S.

346