VOM MÜNCHENER GLASPALAST.

Lippen. Das Mädchenbildnis seines Bruders

Georg (ich denke mir, daß es Brüder sind) nähert

sich der bezeichneten Grenze erst von weitem.

An so was kann man noch seine Freude haben.

Ganz frisch und durchaus als mit selbständigen

Augen gesehen wirkt sein Jägersmann.

Mit einem uneingestandenen Porträt — sein

,,Am See“ ist wohl nichts anderes — tritt dies-

mal auch der Landschafter Franz Hoch auf.

Zwei lebensgroße Figuren, Dame und Kind,

stehen im Vordergrund einer ruhigen Land-

schaft; das Ganze ist von einheitlicher sympa-

thischer Wirkung.

Hoffentlich fühlt

sich Hoch durch

den glücklichen

Versuch ermutigt,

in Zukunft seinen

meisterlichen

Landschaften

durch die mensch-

liche Gestalt in be-

deutender Erschei-

nung ein neues,

höheres Interesse

zu verleihen. Je

schwieriger er sich

die Aufgabe stellt,

um so besser. Um

so sicherer wird

er der Gefahr,

dem Handwerks-

mäßigen zu ver-

fallen, entgehen.

Manch einLand-

schaftsmaler dürfte

sich das gesagt sein

lassen. Die immer

größer werdenden

Leinwände von Ur-

ban z. B. schreien

oft geradezu nach

der lebensgroßen

Figur, nackt oder

bekleidet. Wie

kann er nur das

nichtfühlen. Wenn

er dann für jede

Ausstellung etwas

weniger Leinwand brauchte, das wäre kein Ver-

lust. Er müßte freilich, wenn er sich auf die

Figur einließe, eine harte Probe bestehen, die

ich nicht näher andeuten wifl, die ihm aber

nur gesund sein könnte. Er wird aber meinen,

man merke es nicht, daß seine heutigen Effekte

oft recht billig sind und nur allzuoft an die

Theaterkulisse denken lassen.

Unendlich erfreulichere Erscheinungen sind

die beiden Landschaften, besonders die eine,

die Flußlandschaft von Raoul Frank. Darin ist

Stilgefühl, darin herrscht ein Bedürfnis nach

großer rhythmischer Linie und einheitlich vor-

nehmem Ton, das von Lokaltönen streng ab-

weist, was die gewollte Musik des Bildes nur

im leisesten stören könnte. Gegen den Mann

ist Urban, seiner gelegentlichen Phantastik zu

Trotz, fast ein Naturalist.

Und das ist auch, nur ehrlicher und auf-

richtiger, Fritz Bär, der übrigens dieses Jahr zum

erstenmal in seinen herkömmlichen Hochgebirgs-

landschaften Töne anstimmt, die nicht direkt der

Natur abgelauscht sind. Man kann begierig sein,

ob er auf diesem Weg weiter zu gehen vermag

ohne Schaden zu

nehmen.

Einganzliebens-

würdiger Künstler

ist Rudolf Sieck.

Er sieht die Natur

mit Poetenaugen,

mit den Augen

eines Poeten, heißt

das, der mit Far-

ben dichtet. Und

zwar ist das auch

nicht so gemeint,

als ob sich ihm

die Natur in seiner

Phantasie in wun-

derbarer Verwand-

lung darstellte.

Nicht die Spur.

Nicht im Schaffen

von Phantasie-

welten besteht

seine poetisch

künstlerische Tat,

sondern daß er uns

aus der wilden

wirren Fülle der

Natur nur das her-

ausnimmt und vor-

weist, womit er

uns zwingt, ihm

die Stimmung, die

er selber emp-

funden hat, vor

dem Bild unge-

schwächt nachzu-

empfinden. Das

eben ist Poetenvermögen. Seine Mittel sind

die einfachsten. Wasserfarben sind ihm lieber

als Öl. Seine Formate sind die kleinsten,

aber seine Wirkung, hoff ich, soll noch groß

sein. Diese Bildchen von Rudolf Sieck hängen

in bescheidenen Hinterzimmerchen. Neben den

schweren und festgemauerten Hochgebirgs-

stücken Bärs wären sie ja auch schlecht am

Platz. Aber die Zeit hat längst das Urteil ge-

fällt, daß das kleinste Liedchen von Eichendorff

ein größeres Kunstwerk ist und eine reichere

Fülle poetisches Leben in sich schließt als etwa

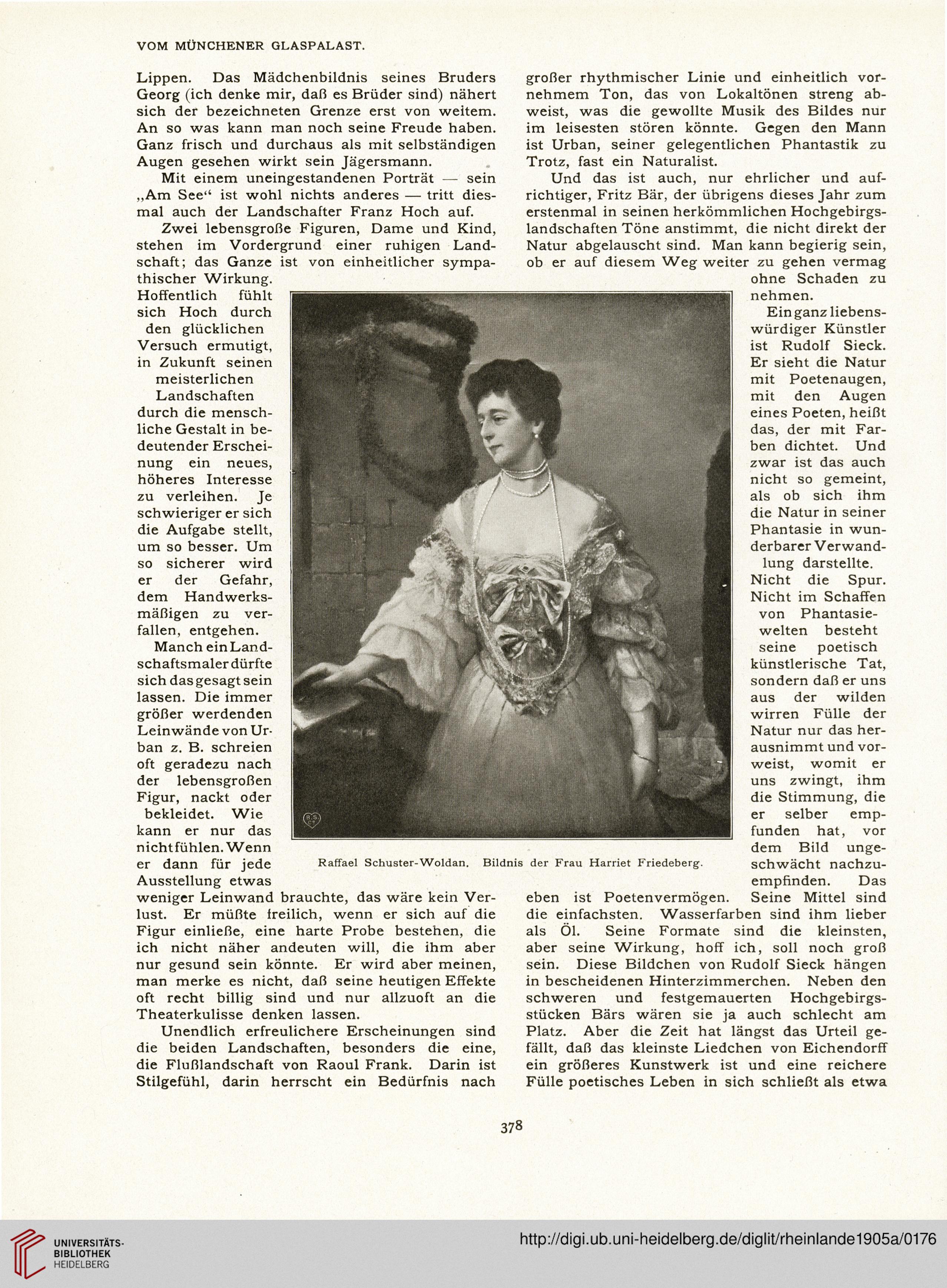

Raffael Schuster-Woldan. Bildnis der Frau Harriet Friedeberg.

378

Lippen. Das Mädchenbildnis seines Bruders

Georg (ich denke mir, daß es Brüder sind) nähert

sich der bezeichneten Grenze erst von weitem.

An so was kann man noch seine Freude haben.

Ganz frisch und durchaus als mit selbständigen

Augen gesehen wirkt sein Jägersmann.

Mit einem uneingestandenen Porträt — sein

,,Am See“ ist wohl nichts anderes — tritt dies-

mal auch der Landschafter Franz Hoch auf.

Zwei lebensgroße Figuren, Dame und Kind,

stehen im Vordergrund einer ruhigen Land-

schaft; das Ganze ist von einheitlicher sympa-

thischer Wirkung.

Hoffentlich fühlt

sich Hoch durch

den glücklichen

Versuch ermutigt,

in Zukunft seinen

meisterlichen

Landschaften

durch die mensch-

liche Gestalt in be-

deutender Erschei-

nung ein neues,

höheres Interesse

zu verleihen. Je

schwieriger er sich

die Aufgabe stellt,

um so besser. Um

so sicherer wird

er der Gefahr,

dem Handwerks-

mäßigen zu ver-

fallen, entgehen.

Manch einLand-

schaftsmaler dürfte

sich das gesagt sein

lassen. Die immer

größer werdenden

Leinwände von Ur-

ban z. B. schreien

oft geradezu nach

der lebensgroßen

Figur, nackt oder

bekleidet. Wie

kann er nur das

nichtfühlen. Wenn

er dann für jede

Ausstellung etwas

weniger Leinwand brauchte, das wäre kein Ver-

lust. Er müßte freilich, wenn er sich auf die

Figur einließe, eine harte Probe bestehen, die

ich nicht näher andeuten wifl, die ihm aber

nur gesund sein könnte. Er wird aber meinen,

man merke es nicht, daß seine heutigen Effekte

oft recht billig sind und nur allzuoft an die

Theaterkulisse denken lassen.

Unendlich erfreulichere Erscheinungen sind

die beiden Landschaften, besonders die eine,

die Flußlandschaft von Raoul Frank. Darin ist

Stilgefühl, darin herrscht ein Bedürfnis nach

großer rhythmischer Linie und einheitlich vor-

nehmem Ton, das von Lokaltönen streng ab-

weist, was die gewollte Musik des Bildes nur

im leisesten stören könnte. Gegen den Mann

ist Urban, seiner gelegentlichen Phantastik zu

Trotz, fast ein Naturalist.

Und das ist auch, nur ehrlicher und auf-

richtiger, Fritz Bär, der übrigens dieses Jahr zum

erstenmal in seinen herkömmlichen Hochgebirgs-

landschaften Töne anstimmt, die nicht direkt der

Natur abgelauscht sind. Man kann begierig sein,

ob er auf diesem Weg weiter zu gehen vermag

ohne Schaden zu

nehmen.

Einganzliebens-

würdiger Künstler

ist Rudolf Sieck.

Er sieht die Natur

mit Poetenaugen,

mit den Augen

eines Poeten, heißt

das, der mit Far-

ben dichtet. Und

zwar ist das auch

nicht so gemeint,

als ob sich ihm

die Natur in seiner

Phantasie in wun-

derbarer Verwand-

lung darstellte.

Nicht die Spur.

Nicht im Schaffen

von Phantasie-

welten besteht

seine poetisch

künstlerische Tat,

sondern daß er uns

aus der wilden

wirren Fülle der

Natur nur das her-

ausnimmt und vor-

weist, womit er

uns zwingt, ihm

die Stimmung, die

er selber emp-

funden hat, vor

dem Bild unge-

schwächt nachzu-

empfinden. Das

eben ist Poetenvermögen. Seine Mittel sind

die einfachsten. Wasserfarben sind ihm lieber

als Öl. Seine Formate sind die kleinsten,

aber seine Wirkung, hoff ich, soll noch groß

sein. Diese Bildchen von Rudolf Sieck hängen

in bescheidenen Hinterzimmerchen. Neben den

schweren und festgemauerten Hochgebirgs-

stücken Bärs wären sie ja auch schlecht am

Platz. Aber die Zeit hat längst das Urteil ge-

fällt, daß das kleinste Liedchen von Eichendorff

ein größeres Kunstwerk ist und eine reichere

Fülle poetisches Leben in sich schließt als etwa

Raffael Schuster-Woldan. Bildnis der Frau Harriet Friedeberg.

378