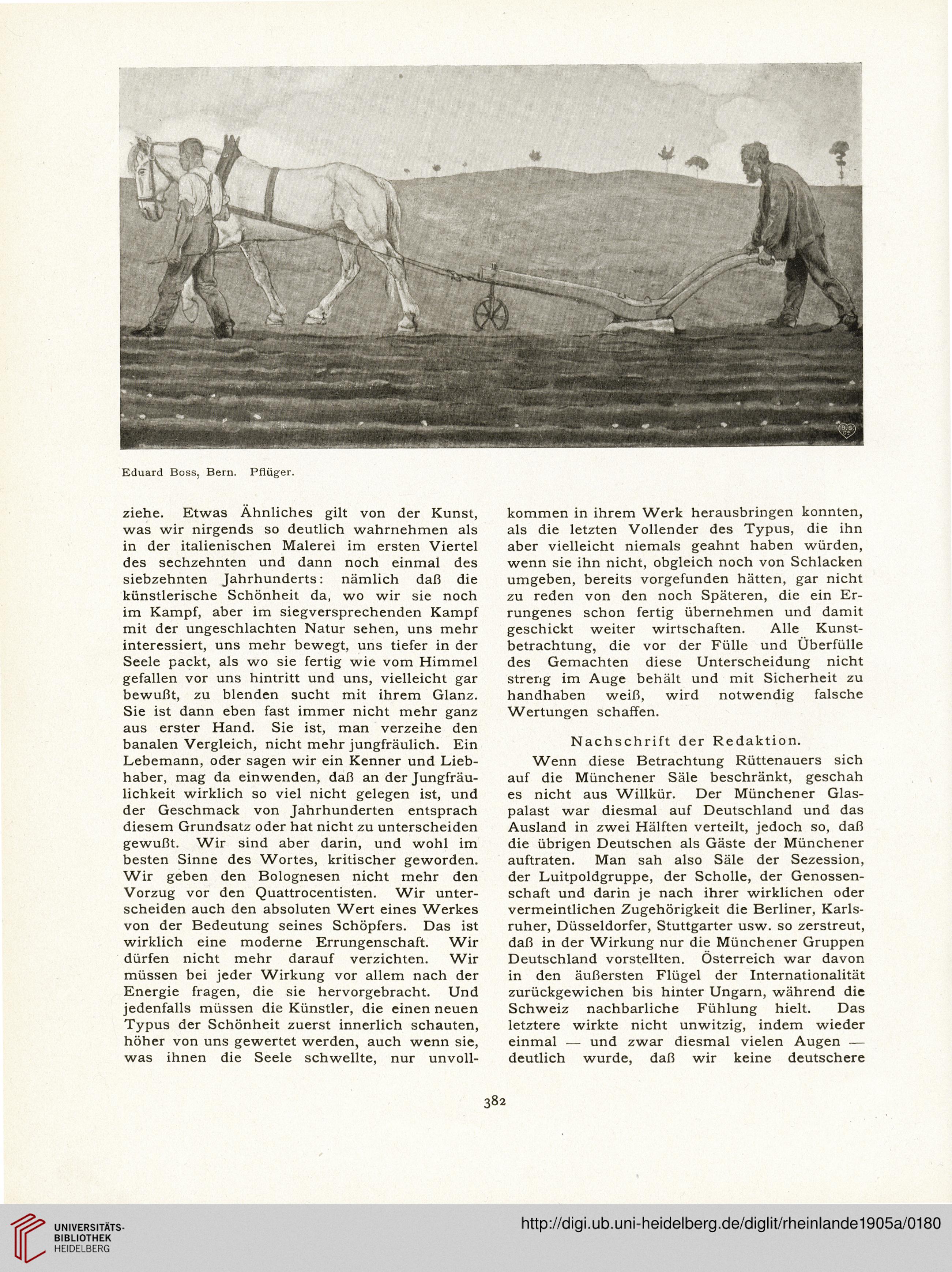

Eduard Boss, Bern. Pflüger.

ziehe. Etwas Ähnliches gilt von der Kunst,

was wir nirgends so deutlich wahrnehmen als

in der italienischen Malerei im ersten Viertel

des sechzehnten und dann noch einmal des

siebzehnten Jahrhunderts: nämlich dafi die

künstlerische Schönheit da, wo wir sie noch

im Kampf, aber im siegversprechenden Kampf

mit der ungeschlachten Natur sehen, uns mehr

interessiert, uns mehr bewegt, uns tiefer in der

Seele packt, als wo sie fertig wie vom Himmel

gefallen vor uns hintritt und uns, vielleicht gar

bewußt, zu blenden sucht mit ihrem Glanz.

Sie ist dann eben fast immer nicht mehr ganz

aus erster Hand. Sie ist, man verzeihe den

banalen Vergleich, nicht mehr jungfräulich. Ein

Lebemann, oder sagen wir ein Kenner und Lieb-

haber, mag da einwenden, daß an der Jungfräu-

lichkeit wirklich so viel nicht gelegen ist, und

der Geschmack von Jahrhunderten entsprach

diesem Grundsatz oder hat nicht zu unterscheiden

gewußt. Wir sind aber darin, und wohl im

besten Sinne des Wortes, kritischer geworden.

Wir geben den Bolognesen nicht mehr den

Vorzug vor den Quattrocentisten. Wir unter-

scheiden auch den absoluten Wert eines Werkes

von der Bedeutung seines Schöpfers. Das ist

wirklich eine moderne Errungenschaft. Wir

dürfen nicht mehr darauf verzichten. Wir

müssen bei jeder Wirkung vor allem nach der

Energie fragen, die sie hervorgebracht. Und

jedenfalls müssen die Künstler, die einen neuen

Typus der Schönheit zuerst innerlich schauten,

höher von uns gewertet werden, auch wenn sie,

was ihnen die Seele schwellte, nur unvoll-

kommen in ihrem Werk herausbringen konnten,

als die letzten Vollender des Typus, die ihn

aber vielleicht niemals geahnt haben würden,

wenn sie ihn nicht, obgleich noch von Schlacken

umgeben, bereits vorgefunden hätten, gar nicht

zu reden von den noch Späteren, die ein Er-

rungenes schon fertig übernehmen und damit

geschickt weiter wirtschaften. Alle Kunst-

betrachtung, die vor der Fülle und Überfülle

des Gemachten diese Unterscheidung nicht

streng im Auge behält und mit Sicherheit zu

handhaben weiß, wird notwendig falsche

Wertungen schaffen.

Nachschrift der Redaktion.

Wenn diese Betrachtung Rüttenauers sich

auf die Münchener Säle beschränkt, geschah

es nicht aus Willkür. Der Münchener Glas-

palast war diesmal auf Deutschland und das

Ausland in zwei Hälften verteilt, jedoch so, daß

die übrigen Deutschen als Gäste der Münchener

auftraten. Man sah also Säle der Sezession,

der Luitpoldgruppe, der Scholle, der Genossen-

schaft und darin je nach ihrer wirklichen oder

vermeintlichen Zugehörigkeit die Berliner, Karls-

ruher, Düsseldorfer, Stuttgarter usw. so zerstreut,

daß in der Wirkung nur die Münchener Gruppen

Deutschland vorstellten. Österreich war davon

in den äußersten Flügel der Internationalität

zurückgewichen bis hinter Ungarn, während die

Schweiz nachbarliche Fühlung hielt. Das

letztere wirkte nicht unwitzig, indem wieder

einmal — und zwar diesmal vielen Augen —

deutlich wurde, daß wir keine deutschere

382

ziehe. Etwas Ähnliches gilt von der Kunst,

was wir nirgends so deutlich wahrnehmen als

in der italienischen Malerei im ersten Viertel

des sechzehnten und dann noch einmal des

siebzehnten Jahrhunderts: nämlich dafi die

künstlerische Schönheit da, wo wir sie noch

im Kampf, aber im siegversprechenden Kampf

mit der ungeschlachten Natur sehen, uns mehr

interessiert, uns mehr bewegt, uns tiefer in der

Seele packt, als wo sie fertig wie vom Himmel

gefallen vor uns hintritt und uns, vielleicht gar

bewußt, zu blenden sucht mit ihrem Glanz.

Sie ist dann eben fast immer nicht mehr ganz

aus erster Hand. Sie ist, man verzeihe den

banalen Vergleich, nicht mehr jungfräulich. Ein

Lebemann, oder sagen wir ein Kenner und Lieb-

haber, mag da einwenden, daß an der Jungfräu-

lichkeit wirklich so viel nicht gelegen ist, und

der Geschmack von Jahrhunderten entsprach

diesem Grundsatz oder hat nicht zu unterscheiden

gewußt. Wir sind aber darin, und wohl im

besten Sinne des Wortes, kritischer geworden.

Wir geben den Bolognesen nicht mehr den

Vorzug vor den Quattrocentisten. Wir unter-

scheiden auch den absoluten Wert eines Werkes

von der Bedeutung seines Schöpfers. Das ist

wirklich eine moderne Errungenschaft. Wir

dürfen nicht mehr darauf verzichten. Wir

müssen bei jeder Wirkung vor allem nach der

Energie fragen, die sie hervorgebracht. Und

jedenfalls müssen die Künstler, die einen neuen

Typus der Schönheit zuerst innerlich schauten,

höher von uns gewertet werden, auch wenn sie,

was ihnen die Seele schwellte, nur unvoll-

kommen in ihrem Werk herausbringen konnten,

als die letzten Vollender des Typus, die ihn

aber vielleicht niemals geahnt haben würden,

wenn sie ihn nicht, obgleich noch von Schlacken

umgeben, bereits vorgefunden hätten, gar nicht

zu reden von den noch Späteren, die ein Er-

rungenes schon fertig übernehmen und damit

geschickt weiter wirtschaften. Alle Kunst-

betrachtung, die vor der Fülle und Überfülle

des Gemachten diese Unterscheidung nicht

streng im Auge behält und mit Sicherheit zu

handhaben weiß, wird notwendig falsche

Wertungen schaffen.

Nachschrift der Redaktion.

Wenn diese Betrachtung Rüttenauers sich

auf die Münchener Säle beschränkt, geschah

es nicht aus Willkür. Der Münchener Glas-

palast war diesmal auf Deutschland und das

Ausland in zwei Hälften verteilt, jedoch so, daß

die übrigen Deutschen als Gäste der Münchener

auftraten. Man sah also Säle der Sezession,

der Luitpoldgruppe, der Scholle, der Genossen-

schaft und darin je nach ihrer wirklichen oder

vermeintlichen Zugehörigkeit die Berliner, Karls-

ruher, Düsseldorfer, Stuttgarter usw. so zerstreut,

daß in der Wirkung nur die Münchener Gruppen

Deutschland vorstellten. Österreich war davon

in den äußersten Flügel der Internationalität

zurückgewichen bis hinter Ungarn, während die

Schweiz nachbarliche Fühlung hielt. Das

letztere wirkte nicht unwitzig, indem wieder

einmal — und zwar diesmal vielen Augen —

deutlich wurde, daß wir keine deutschere

382