BODO EBHARDT ALS RESTAURATOR.

gericht, das Rathaus, der Bahnhof, die Post,

das Villenviertel und die neue kümmerliche

Kirche — die alte, eben die mit dem schönen

Turm, innen in schönem Holzwerk, wurde an-

scheinend von einem neuerungssüchtigen Pfarrer

als baufällig erklärt; sie steht aber noch immer,

wie sie noch tausend Jahre stehen wird, und

hat jetzt Aussicht, zu einem evangelischen

Gemeindehaus verarbeitet zu werden.

Statt nun mit seinem Kriegerdenkmalsturm

in dieser passenden Umgebung zu bleiben, stellte

Bodo Ebhardt sein klägliches Muster vor das

schöne alte Stadtbild, so nahe an den Kirch-

turm und noch auf einen angeschütteten Hügel

hin: wie wenn ein Anstreicher in eine Rem-

brandtsche Landschaft eine Staffage malte. Es

ist kein Zweifel, in zwanzig Jahren ist der Turm

beseitigt mitsamt seinem Hügel, den nur die

Unbeholfenheit vor dieses Stadtbild aufschütten

konnte, störend vor dies schöne langgestreckte

Band der Bäume und Dächer; aber nachdem

wir es in seiner Kläglichkeit dastehen sahen,

wußten wir, daß keiner weniger als sein Erbauer

befähigt sei, das Wunderbild der alten Marksburg

zu empfinden — geschweige denn zu „restau-

rieren“.

Nun muß man freilich wissen, daß die Marks-

burg nur insofern unzerstört war, als sie den

systematischen Burgenverbrennungen der Fran-

zosen am Ende des siebzehnten und auch des

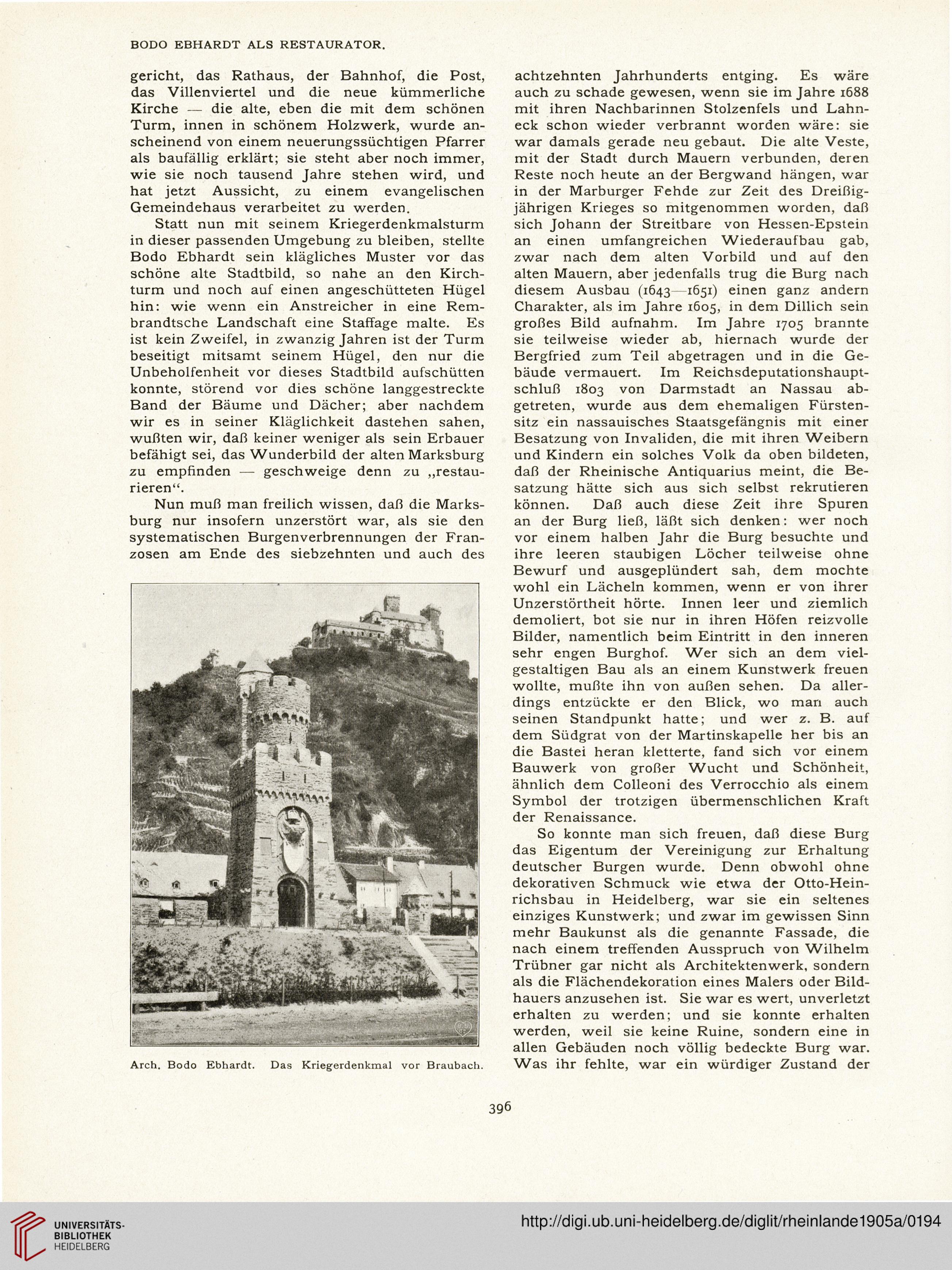

Arch. Bodo Ebhardt. Das Kriegerdenkmal vor Braubach.

achtzehnten Jahrhunderts entging. Es wäre

auch zu schade gewesen, wenn sie im Jahre 1688

mit ihren Nachbarinnen Stolzenfels und Lahn-

eck schon wieder verbrannt worden wäre: sie

war damals gerade neu gebaut. Die alte Veste,

mit der Stadt durch Mauern verbunden, deren

Reste noch heute an der Bergwand hängen, war

in der Marburger Fehde zur Zeit des Dreißig-

jährigen Krieges so mitgenommen worden, daß

sich Johann der Streitbare von Hessen-Epstein

an einen umfangreichen Wiederaufbau gab,

zwar nach dem alten Vorbild und auf den

alten Mauern, aber jedenfalls trug die Burg nach

diesem Ausbau (1643- 1651) einen ganz andern

Charakter, als im Jahre 1605, in dem Dillich sein

großes Bild aufnahm. Im Jahre 1705 brannte

sie teilweise wieder ab, hiernach wurde der

Bergfried zum Teil abgetragen und in die Ge-

bäude vermauert. Im Reichsdeputationshaupt-

schluß 1803 von Darmstadt an Nassau ab-

getreten, wurde aus dem ehemaligen Fürsten-

sitz ein nassauisches Staatsgefängnis mit einer

Besatzung von Invaliden, die mit ihren Weibern

und Kindern ein solches Volk da oben bildeten,

daß der Rheinische Antiquarius meint, die Be-

satzung hätte sich aus sich selbst rekrutieren

können. Daß auch diese Zeit ihre Spuren

an der Burg ließ, läßt sich denken: wer noch

vor einem halben Jahr die Burg besuchte und

ihre leeren staubigen Löcher teilweise ohne

Bewurf und ausgeplündert sah, dem mochte

wohl ein Lächeln kommen, wenn er von ihrer

Unzerstörtheit hörte. Innen leer und ziemlich

demoliert, bot sie nur in ihren Höfen reizvolle

Bilder, namentlich beim Eintritt in den inneren

sehr engen Burghof. Wer sich an dem viel-

gestaltigen Bau als an einem Kunstwerk freuen

wollte, mußte ihn von außen sehen. Da aller-

dings entzückte er den Blick, wo man auch

seinen Standpunkt hatte; und wer z. B. auf

dem Südgrat von der Martinskapelle her bis an

die Bastei heran kletterte, fand sich vor einem

Bauwerk von großer Wucht und Schönheit,

ähnlich dem Colleoni des Verrocchio als einem

Symbol der trotzigen übermenschlichen Kraft

der Renaissance.

So konnte man sich freuen, daß diese Burg

das Eigentum der Vereinigung zur Erhaltung

deutscher Burgen wurde. Denn obwohl ohne

dekorativen Schmuck wie etwa der Otto-Hein-

richsbau in Heidelberg, war sie ein seltenes

einziges Kunstwerk; und zwar im gewissen Sinn

mehr Baukunst als die genannte Fassade, die

nach einem treffenden Ausspruch von Wilhelm

Trübner gar nicht als Architektenwerk, sondern

als die Flächendekoration eines Malers oder Bild-

hauers anzusehen ist. Sie war es wert, unverletzt

erhalten zu werden; und sie konnte erhalten

werden, weil sie keine Ruine, sondern eine in

allen Gebäuden noch völlig bedeckte Burg war.

Was ihr fehlte, war ein würdiger Zustand der

396

gericht, das Rathaus, der Bahnhof, die Post,

das Villenviertel und die neue kümmerliche

Kirche — die alte, eben die mit dem schönen

Turm, innen in schönem Holzwerk, wurde an-

scheinend von einem neuerungssüchtigen Pfarrer

als baufällig erklärt; sie steht aber noch immer,

wie sie noch tausend Jahre stehen wird, und

hat jetzt Aussicht, zu einem evangelischen

Gemeindehaus verarbeitet zu werden.

Statt nun mit seinem Kriegerdenkmalsturm

in dieser passenden Umgebung zu bleiben, stellte

Bodo Ebhardt sein klägliches Muster vor das

schöne alte Stadtbild, so nahe an den Kirch-

turm und noch auf einen angeschütteten Hügel

hin: wie wenn ein Anstreicher in eine Rem-

brandtsche Landschaft eine Staffage malte. Es

ist kein Zweifel, in zwanzig Jahren ist der Turm

beseitigt mitsamt seinem Hügel, den nur die

Unbeholfenheit vor dieses Stadtbild aufschütten

konnte, störend vor dies schöne langgestreckte

Band der Bäume und Dächer; aber nachdem

wir es in seiner Kläglichkeit dastehen sahen,

wußten wir, daß keiner weniger als sein Erbauer

befähigt sei, das Wunderbild der alten Marksburg

zu empfinden — geschweige denn zu „restau-

rieren“.

Nun muß man freilich wissen, daß die Marks-

burg nur insofern unzerstört war, als sie den

systematischen Burgenverbrennungen der Fran-

zosen am Ende des siebzehnten und auch des

Arch. Bodo Ebhardt. Das Kriegerdenkmal vor Braubach.

achtzehnten Jahrhunderts entging. Es wäre

auch zu schade gewesen, wenn sie im Jahre 1688

mit ihren Nachbarinnen Stolzenfels und Lahn-

eck schon wieder verbrannt worden wäre: sie

war damals gerade neu gebaut. Die alte Veste,

mit der Stadt durch Mauern verbunden, deren

Reste noch heute an der Bergwand hängen, war

in der Marburger Fehde zur Zeit des Dreißig-

jährigen Krieges so mitgenommen worden, daß

sich Johann der Streitbare von Hessen-Epstein

an einen umfangreichen Wiederaufbau gab,

zwar nach dem alten Vorbild und auf den

alten Mauern, aber jedenfalls trug die Burg nach

diesem Ausbau (1643- 1651) einen ganz andern

Charakter, als im Jahre 1605, in dem Dillich sein

großes Bild aufnahm. Im Jahre 1705 brannte

sie teilweise wieder ab, hiernach wurde der

Bergfried zum Teil abgetragen und in die Ge-

bäude vermauert. Im Reichsdeputationshaupt-

schluß 1803 von Darmstadt an Nassau ab-

getreten, wurde aus dem ehemaligen Fürsten-

sitz ein nassauisches Staatsgefängnis mit einer

Besatzung von Invaliden, die mit ihren Weibern

und Kindern ein solches Volk da oben bildeten,

daß der Rheinische Antiquarius meint, die Be-

satzung hätte sich aus sich selbst rekrutieren

können. Daß auch diese Zeit ihre Spuren

an der Burg ließ, läßt sich denken: wer noch

vor einem halben Jahr die Burg besuchte und

ihre leeren staubigen Löcher teilweise ohne

Bewurf und ausgeplündert sah, dem mochte

wohl ein Lächeln kommen, wenn er von ihrer

Unzerstörtheit hörte. Innen leer und ziemlich

demoliert, bot sie nur in ihren Höfen reizvolle

Bilder, namentlich beim Eintritt in den inneren

sehr engen Burghof. Wer sich an dem viel-

gestaltigen Bau als an einem Kunstwerk freuen

wollte, mußte ihn von außen sehen. Da aller-

dings entzückte er den Blick, wo man auch

seinen Standpunkt hatte; und wer z. B. auf

dem Südgrat von der Martinskapelle her bis an

die Bastei heran kletterte, fand sich vor einem

Bauwerk von großer Wucht und Schönheit,

ähnlich dem Colleoni des Verrocchio als einem

Symbol der trotzigen übermenschlichen Kraft

der Renaissance.

So konnte man sich freuen, daß diese Burg

das Eigentum der Vereinigung zur Erhaltung

deutscher Burgen wurde. Denn obwohl ohne

dekorativen Schmuck wie etwa der Otto-Hein-

richsbau in Heidelberg, war sie ein seltenes

einziges Kunstwerk; und zwar im gewissen Sinn

mehr Baukunst als die genannte Fassade, die

nach einem treffenden Ausspruch von Wilhelm

Trübner gar nicht als Architektenwerk, sondern

als die Flächendekoration eines Malers oder Bild-

hauers anzusehen ist. Sie war es wert, unverletzt

erhalten zu werden; und sie konnte erhalten

werden, weil sie keine Ruine, sondern eine in

allen Gebäuden noch völlig bedeckte Burg war.

Was ihr fehlte, war ein würdiger Zustand der

396