Innenräume. Und wenn auch ein Berliner

„Maler“ die sogenannte Markuskapelle und den

Rittersaal haarsträubend ausmalte, und wenn

auch einige Räume wie die Schmiede zum

Panoptikum gemacht wurden, so muß man es

jedem, also auch der genannten Vereinigung,

überlassen, ihr Heim zu schmücken.

Völlig unnötig und darum unverantwortlich

aber war es — und man erstaunt, wie dies in

einer Vereinigung zur Erhaltung deutscher

Burgen möglich wurde — daß Bodo Ebhardt

auf den Bergfried, der nicht etwa baufällig,

sondern mit seiner Plattform festgefügt seit zwei

Jahrhunderten stand, einen Aufsatz machte, der

das Bild der Burg in den besten Zügen zerstörte.

Und warum? Der Zufall wollte, daß in der

Schloßbibliothek zu Wilhelmshöhe ein Werk auf-

gefunden wurde, das im Jahre 1607 mein Namens-

vetter Wilhelm Schäfer genannt Dillich auf Be-

stellung des Landgrafen Moritz machte. Es

enthält genaue Aufnahmen hessischer Burgen,

also auch der Marksburg. Zuverlässiger als die

phantastischen Landschaftsbildchen bei Merian

gibt es in Schnitten, Rissen und Ansichten ein

genaues Bild der Marksburg im Anfang des

siebzehnten Jahrhunderts. Und darauf hat der

Bergfried einen Aufsatz. Das ist wie immer

der Ausgangspunkt des Restaurators. Ob sein

Aufsatz schön ist oder nicht, er steht auf dem

Papier: der sogenannte Baukünstler wird Maurer-

meister aus Leidenschaft, der Steine aufeinander

schichten muß. Die Dohlen auf dem alten Ge-

mäuer werden durch ein Gerüst verscheucht, im

Nu sind dreizehntausend Mark verbaut (oder

warens nur elf?), je tausend Mark für einen

Meter, und eines Tages sehen wir Umwohner

aus der schönen Burg ein Ding herauswachsen,

das einem auseinandergezogenen Perspektiv

nicht unähnlich ist. Aus dem Bergfried, der

früher trotzig die zackige Gruppe beherrschte,

ist ein Aussichtsturm geworden, wie ihn die

Erfindungsgabe deutscher Maurermeister auf alle

berühmten Berge unseres Vaterlandes gesetzt

hat, nur mit dem Unterschied, daß dieser nicht

einmal ganz zu besteigen ist. Ganz abgesehen

davon, daß durch diesen wirklich wie ein Fern-

rohr ausgezogenen steinernen Fahnenstangen-

untersatz das andere nicht mehr ganz lotrechte

Gemäuer namentlich vom Südgrat aus auf ein-

mal durcheinander zu fallen scheint: der alt-

gewohnte Zauber der Burgansicht, der Fluß ihrer

Linien, das Kunstwerk aus Natur- und Menschen-

hand ist zerstört. Braubach hat eine Post-

karten - Weinreise-Sehenswürdigkeit mehr — es

wird auch schon zum Nutzen seiner Hotels da-

nach besucht — der ehemals so schöne und

längst schon ach so verwüstete Rhein ist um

einen Rest von Schönheit ärmer.

Während solche Barbarei geschieht, wird

ein rheinischer Verkehrsverein gegründet, damit

wie einst die Fremden wieder an seine Ufer

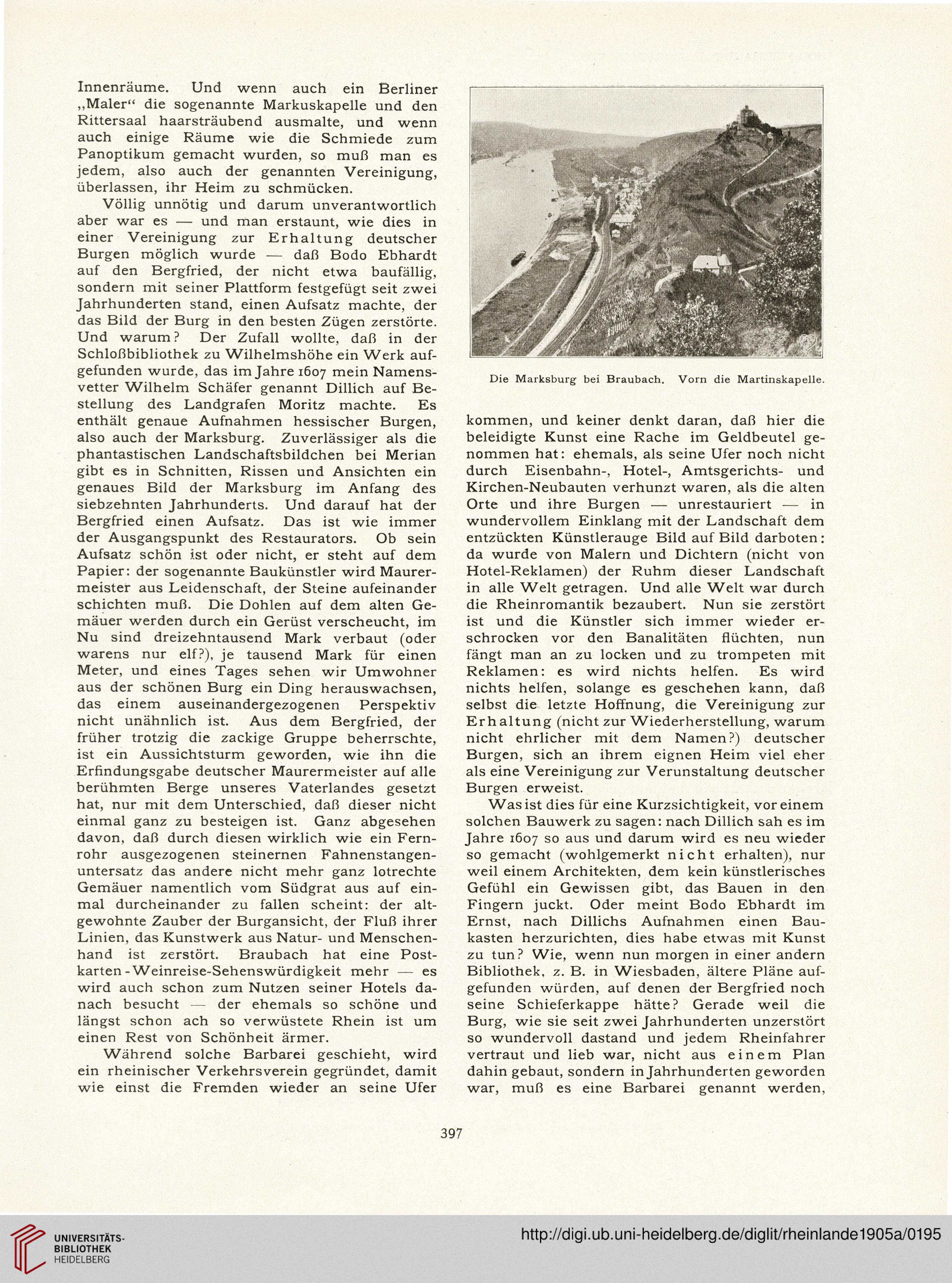

Die Marksburg bei Braubach. Vorn die Martinskapelle.

kommen, und keiner denkt daran, daß hier die

beleidigte Kunst eine Rache im Geldbeutel ge-

nommen hat: ehemals, als seine Ufer noch nicht

durch Eisenbahn-, Hotel-, Amtsgerichts- und

Kirchen-Neubauten verhunzt waren, als die alten

Orte und ihre Burgen — unrestauriert — in

wundervollem Einklang mit der Landschaft dem

entzückten Künstlerauge Bild auf Bild darboten:

da wurde von Malern und Dichtern (nicht von

Hotel-Reklamen) der Ruhm dieser Landschaft

in alle Welt getragen. Und alle Welt war durch

die Rheinromantik bezaubert. Nun sie zerstört

ist und die Künstler sich immer wieder er-

schrocken vor den Banalitäten flüchten, nun

fängt man an zu locken und zu trompeten mit

Reklamen: es wird nichts helfen. Es wird

nichts helfen, solange es geschehen kann, daß

selbst die letzte Hoffnung, die Vereinigung zur

Erhaltung (nicht zur Wiederherstellung, warum

nicht ehrlicher mit dem Namen?) deutscher

Burgen, sich an ihrem eignen Heim viel eher

als eine Vereinigung zur Verunstaltung deutscher

Burgen erweist.

Wasist dies für eine Kurzsichtigkeit, voreinem

solchen Bauwerk zu sagen: nach Dillich sah es im

Jahre 1607 so aus und darum wird es neu wieder

so gemacht (wohlgemerkt nicht erhalten), nur

weil einem Architekten, dem kein künstlerisches

Gefühl ein Gewissen gibt, das Bauen in den

Fingern juckt. Oder meint Bodo Ebhardt im

Ernst, nach Dillichs Aufnahmen einen Bau-

kasten herzurichten, dies habe etwas mit Kunst

zu tun? Wie, wenn nun morgen in einer andern

Bibliothek, z. B. in Wiesbaden, ältere Pläne auf-

gefunden würden, auf denen der Bergfried noch

seine Schieferkappe hätte? Gerade weil die

Burg, wie sie seit zwei Jahrhunderten unzerstört

so wundervoll dastand und jedem Rheinfahrer

vertraut und lieb war, nicht aus einem Plan

dahin gebaut, sondern in Jahrhunderten geworden

war, muß es eine Barbarei genannt werden,

397

„Maler“ die sogenannte Markuskapelle und den

Rittersaal haarsträubend ausmalte, und wenn

auch einige Räume wie die Schmiede zum

Panoptikum gemacht wurden, so muß man es

jedem, also auch der genannten Vereinigung,

überlassen, ihr Heim zu schmücken.

Völlig unnötig und darum unverantwortlich

aber war es — und man erstaunt, wie dies in

einer Vereinigung zur Erhaltung deutscher

Burgen möglich wurde — daß Bodo Ebhardt

auf den Bergfried, der nicht etwa baufällig,

sondern mit seiner Plattform festgefügt seit zwei

Jahrhunderten stand, einen Aufsatz machte, der

das Bild der Burg in den besten Zügen zerstörte.

Und warum? Der Zufall wollte, daß in der

Schloßbibliothek zu Wilhelmshöhe ein Werk auf-

gefunden wurde, das im Jahre 1607 mein Namens-

vetter Wilhelm Schäfer genannt Dillich auf Be-

stellung des Landgrafen Moritz machte. Es

enthält genaue Aufnahmen hessischer Burgen,

also auch der Marksburg. Zuverlässiger als die

phantastischen Landschaftsbildchen bei Merian

gibt es in Schnitten, Rissen und Ansichten ein

genaues Bild der Marksburg im Anfang des

siebzehnten Jahrhunderts. Und darauf hat der

Bergfried einen Aufsatz. Das ist wie immer

der Ausgangspunkt des Restaurators. Ob sein

Aufsatz schön ist oder nicht, er steht auf dem

Papier: der sogenannte Baukünstler wird Maurer-

meister aus Leidenschaft, der Steine aufeinander

schichten muß. Die Dohlen auf dem alten Ge-

mäuer werden durch ein Gerüst verscheucht, im

Nu sind dreizehntausend Mark verbaut (oder

warens nur elf?), je tausend Mark für einen

Meter, und eines Tages sehen wir Umwohner

aus der schönen Burg ein Ding herauswachsen,

das einem auseinandergezogenen Perspektiv

nicht unähnlich ist. Aus dem Bergfried, der

früher trotzig die zackige Gruppe beherrschte,

ist ein Aussichtsturm geworden, wie ihn die

Erfindungsgabe deutscher Maurermeister auf alle

berühmten Berge unseres Vaterlandes gesetzt

hat, nur mit dem Unterschied, daß dieser nicht

einmal ganz zu besteigen ist. Ganz abgesehen

davon, daß durch diesen wirklich wie ein Fern-

rohr ausgezogenen steinernen Fahnenstangen-

untersatz das andere nicht mehr ganz lotrechte

Gemäuer namentlich vom Südgrat aus auf ein-

mal durcheinander zu fallen scheint: der alt-

gewohnte Zauber der Burgansicht, der Fluß ihrer

Linien, das Kunstwerk aus Natur- und Menschen-

hand ist zerstört. Braubach hat eine Post-

karten - Weinreise-Sehenswürdigkeit mehr — es

wird auch schon zum Nutzen seiner Hotels da-

nach besucht — der ehemals so schöne und

längst schon ach so verwüstete Rhein ist um

einen Rest von Schönheit ärmer.

Während solche Barbarei geschieht, wird

ein rheinischer Verkehrsverein gegründet, damit

wie einst die Fremden wieder an seine Ufer

Die Marksburg bei Braubach. Vorn die Martinskapelle.

kommen, und keiner denkt daran, daß hier die

beleidigte Kunst eine Rache im Geldbeutel ge-

nommen hat: ehemals, als seine Ufer noch nicht

durch Eisenbahn-, Hotel-, Amtsgerichts- und

Kirchen-Neubauten verhunzt waren, als die alten

Orte und ihre Burgen — unrestauriert — in

wundervollem Einklang mit der Landschaft dem

entzückten Künstlerauge Bild auf Bild darboten:

da wurde von Malern und Dichtern (nicht von

Hotel-Reklamen) der Ruhm dieser Landschaft

in alle Welt getragen. Und alle Welt war durch

die Rheinromantik bezaubert. Nun sie zerstört

ist und die Künstler sich immer wieder er-

schrocken vor den Banalitäten flüchten, nun

fängt man an zu locken und zu trompeten mit

Reklamen: es wird nichts helfen. Es wird

nichts helfen, solange es geschehen kann, daß

selbst die letzte Hoffnung, die Vereinigung zur

Erhaltung (nicht zur Wiederherstellung, warum

nicht ehrlicher mit dem Namen?) deutscher

Burgen, sich an ihrem eignen Heim viel eher

als eine Vereinigung zur Verunstaltung deutscher

Burgen erweist.

Wasist dies für eine Kurzsichtigkeit, voreinem

solchen Bauwerk zu sagen: nach Dillich sah es im

Jahre 1607 so aus und darum wird es neu wieder

so gemacht (wohlgemerkt nicht erhalten), nur

weil einem Architekten, dem kein künstlerisches

Gefühl ein Gewissen gibt, das Bauen in den

Fingern juckt. Oder meint Bodo Ebhardt im

Ernst, nach Dillichs Aufnahmen einen Bau-

kasten herzurichten, dies habe etwas mit Kunst

zu tun? Wie, wenn nun morgen in einer andern

Bibliothek, z. B. in Wiesbaden, ältere Pläne auf-

gefunden würden, auf denen der Bergfried noch

seine Schieferkappe hätte? Gerade weil die

Burg, wie sie seit zwei Jahrhunderten unzerstört

so wundervoll dastand und jedem Rheinfahrer

vertraut und lieb war, nicht aus einem Plan

dahin gebaut, sondern in Jahrhunderten geworden

war, muß es eine Barbarei genannt werden,

397