MODERNE GRABMÄLER.

nicht auf das Licht des Lebens, sondern auf

das Dunkel des Todes. Als Krönung müßte es

den „heimlichen Kaiser“ der Welt mit der

Hippe tragen, wie er mit finstrem Lächeln kalt

und grausam auf die Menschen schaut, die er

für sein Reich sammelt.

Das Grabmal aux Morts, eins der eigen-

artigsten Denkmäler unserer Zeit, hat ein Maler

geschaffen, der zum Bildhauer wurde, als der

Tod ihn im Innersten seines Lebens getroffen

hatte. Er verschwindet nach dem Tode seiner

geliebten Frau aus der Öffentlichkeit, und er

erscheint auch nicht wieder, nachdem er in der

Stille seiner Lebensgefährtin ein eigenartiges

Denkmal geschaffen hat, sondern seine wunde

Seele will sich weiter aussprechen, ausklagen.

Denen allen, die unter den Schlägen des Todes

zusammenbrechen und den schweren Weg ins

Dunkel antreten müssen, soll sein Denkmal

gewidmet sein: der leidenden, sterbenden

Menschheit.

Das Ganze ist so unabsichtlich rein in seiner

künstlerischen Wirkung, auch da, wo sein Geist

dem Empfinden unsers Volkes fremd ist.

Denn allerdings es geht etwas Müdes und

Schweres durch dies Werk, fast möchte ich

sagen, daß indisch-buddhistischer Geist eben-

soviel Anteil daran habe, als germanisch-christ-

licher, als ob Arbeiten und Wirken etwas

Minderwertiges sei gegenüber dem Erleiden und

der Besinnlichkeit. Das Grundgefühl des Buddha

Gautama, daß alles Leben Leiden ist, daß

hinter allem Blühen ein Welken, hinter allem

Gewinnen ein Verlieren steht und hinter allem

Leben der Tod, kann fast nicht ernster und

eindringlicher dargestellt werden. Das ist

der „mystische Hauch einer unbestimmbaren

Frömmigkeit“, von der L. Benedite nach der

Enthüllung in Art et Decoration sprach.

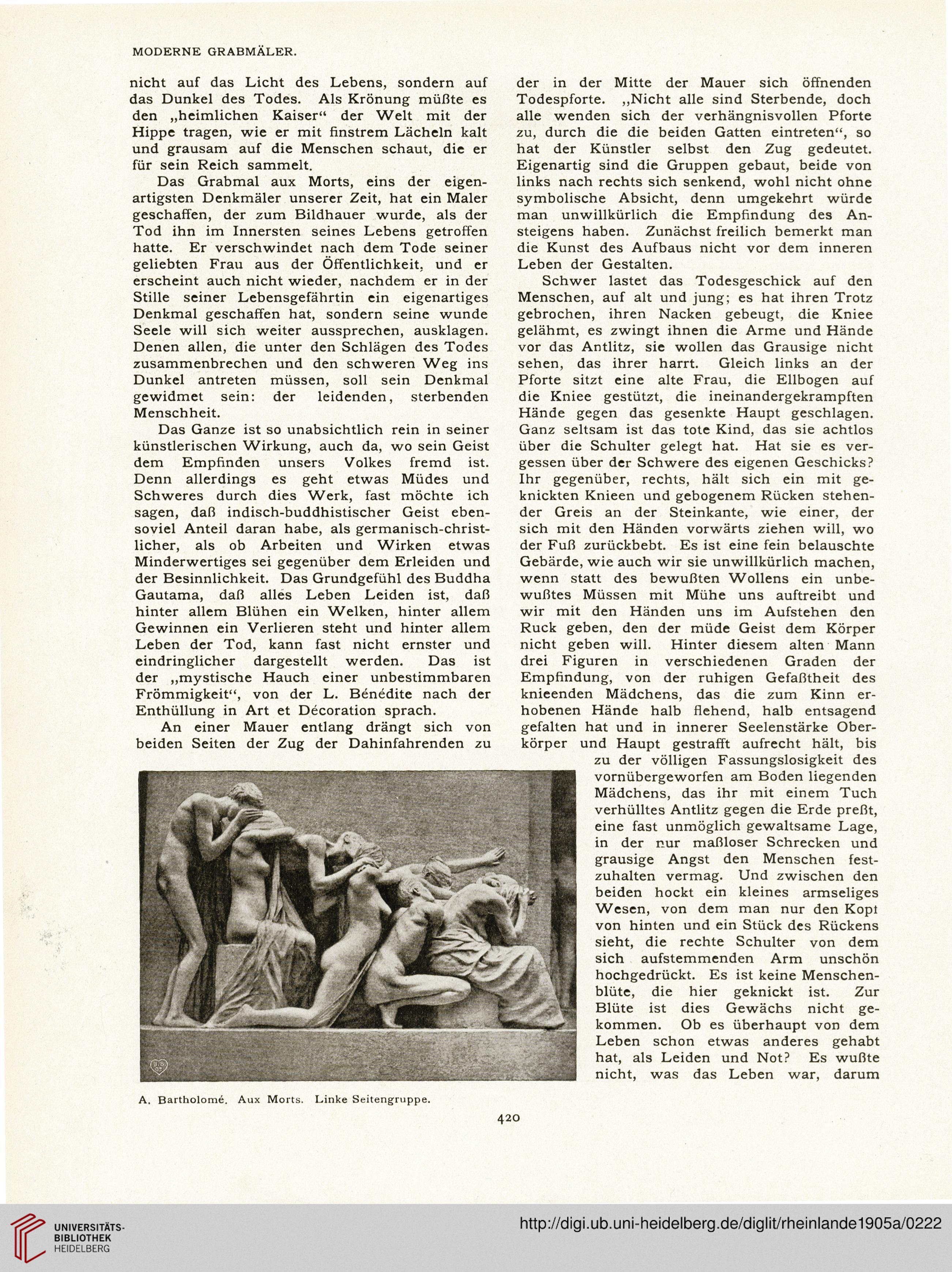

An einer Mauer entlang drängt sich von

beiden Seiten der Zug der Dahinfahrenden zu

der in der Mitte der Mauer sich öffnenden

Todespforte. „Nicht alle sind Sterbende, doch

alle wenden sich der verhängnisvollen Pforte

zu, durch die die beiden Gatten eintreten“, so

hat der Künstler selbst den Zug gedeutet.

Eigenartig sind die Gruppen gebaut, beide von

links nach rechts sich senkend, wohl nicht ohne

symbolische Absicht, denn umgekehrt würde

man unwillkürlich die Empfindung des An-

steigens haben. Zunächst freilich bemerkt man

die Kunst des Aufbaus nicht vor dem inneren

Leben der Gestalten.

Schwer lastet das Todesgeschick auf den

Menschen, auf alt und jung; es hat ihren Trotz

gebrochen, ihren Nacken gebeugt, die Kniee

gelähmt, es zwingt ihnen die Arme und Hände

vor das Antlitz, sie wollen das Grausige nicht

sehen, das ihrer harrt. Gleich links an der

Pforte sitzt eine alte Frau, die Ellbogen auf

die Kniee gestützt, die ineinandergekrampften

Hände gegen das gesenkte Haupt geschlagen.

Ganz seltsam ist das tote Kind, das sie achtlos

über die Schulter gelegt hat. Hat sie es ver-

gessen über der Schwere des eigenen Geschicks?

Ihr gegenüber, rechts, hält sich ein mit ge-

knickten Knieen und gebogenem Rücken stehen-

der Greis an der Steinkante, wie einer, der

sich mit den Händen vorwärts ziehen will, wo

der Fuß zurückbebt. Es ist eine fein belauschte

Gebärde, wie auch wir sie unwillkürlich machen,

wenn statt des bewußten Wollens ein unbe-

wußtes Müssen mit Mühe uns auftreibt und

wir mit den Händen uns im Aufstehen den

Ruck geben, den der müde Geist dem Körper

nicht geben will. Hinter diesem alten Mann

drei Figuren in verschiedenen Graden der

Empfindung, von der ruhigen Gefaßtheit des

knieenden Mädchens, das die zum Kinn er-

hobenen Hände halb fiehend, halb entsagend

gefalten hat und in innerer Seelenstärke Ober-

körper und Haupt gestrafft aufrecht hält, bis

zu der völligen Fassungslosigkeit des

vornübergeworfen am Boden liegenden

Mädchens, das ihr mit einem Tuch

verhülltes Antlitz gegen die Erde preßt,

eine fast unmöglich gewaltsame Lage,

in der nur maßloser Schrecken und

grausige Angst den Menschen fest-

zuhalten vermag. Und zwischen den

beiden hockt ein kleines armseliges

Wesen, von dem man nur den Kopl

von hinten und ein Stück des Rückens

sieht, die rechte Schulter von dem

sich aufstemmenden Arm unschön

hochgedrückt. Es ist keine Menschen-

blüte, die hier geknickt ist. Zur

Blüte ist dies Gewächs nicht ge-

kommen. Ob es überhaupt von dem

Leben schon etwas anderes gehabt

hat, als Leiden und Not? Es wußte

nicht, was das Leben war, darum

A. Bartholome. Aux Morts. Linke Seitengruppe.

420

nicht auf das Licht des Lebens, sondern auf

das Dunkel des Todes. Als Krönung müßte es

den „heimlichen Kaiser“ der Welt mit der

Hippe tragen, wie er mit finstrem Lächeln kalt

und grausam auf die Menschen schaut, die er

für sein Reich sammelt.

Das Grabmal aux Morts, eins der eigen-

artigsten Denkmäler unserer Zeit, hat ein Maler

geschaffen, der zum Bildhauer wurde, als der

Tod ihn im Innersten seines Lebens getroffen

hatte. Er verschwindet nach dem Tode seiner

geliebten Frau aus der Öffentlichkeit, und er

erscheint auch nicht wieder, nachdem er in der

Stille seiner Lebensgefährtin ein eigenartiges

Denkmal geschaffen hat, sondern seine wunde

Seele will sich weiter aussprechen, ausklagen.

Denen allen, die unter den Schlägen des Todes

zusammenbrechen und den schweren Weg ins

Dunkel antreten müssen, soll sein Denkmal

gewidmet sein: der leidenden, sterbenden

Menschheit.

Das Ganze ist so unabsichtlich rein in seiner

künstlerischen Wirkung, auch da, wo sein Geist

dem Empfinden unsers Volkes fremd ist.

Denn allerdings es geht etwas Müdes und

Schweres durch dies Werk, fast möchte ich

sagen, daß indisch-buddhistischer Geist eben-

soviel Anteil daran habe, als germanisch-christ-

licher, als ob Arbeiten und Wirken etwas

Minderwertiges sei gegenüber dem Erleiden und

der Besinnlichkeit. Das Grundgefühl des Buddha

Gautama, daß alles Leben Leiden ist, daß

hinter allem Blühen ein Welken, hinter allem

Gewinnen ein Verlieren steht und hinter allem

Leben der Tod, kann fast nicht ernster und

eindringlicher dargestellt werden. Das ist

der „mystische Hauch einer unbestimmbaren

Frömmigkeit“, von der L. Benedite nach der

Enthüllung in Art et Decoration sprach.

An einer Mauer entlang drängt sich von

beiden Seiten der Zug der Dahinfahrenden zu

der in der Mitte der Mauer sich öffnenden

Todespforte. „Nicht alle sind Sterbende, doch

alle wenden sich der verhängnisvollen Pforte

zu, durch die die beiden Gatten eintreten“, so

hat der Künstler selbst den Zug gedeutet.

Eigenartig sind die Gruppen gebaut, beide von

links nach rechts sich senkend, wohl nicht ohne

symbolische Absicht, denn umgekehrt würde

man unwillkürlich die Empfindung des An-

steigens haben. Zunächst freilich bemerkt man

die Kunst des Aufbaus nicht vor dem inneren

Leben der Gestalten.

Schwer lastet das Todesgeschick auf den

Menschen, auf alt und jung; es hat ihren Trotz

gebrochen, ihren Nacken gebeugt, die Kniee

gelähmt, es zwingt ihnen die Arme und Hände

vor das Antlitz, sie wollen das Grausige nicht

sehen, das ihrer harrt. Gleich links an der

Pforte sitzt eine alte Frau, die Ellbogen auf

die Kniee gestützt, die ineinandergekrampften

Hände gegen das gesenkte Haupt geschlagen.

Ganz seltsam ist das tote Kind, das sie achtlos

über die Schulter gelegt hat. Hat sie es ver-

gessen über der Schwere des eigenen Geschicks?

Ihr gegenüber, rechts, hält sich ein mit ge-

knickten Knieen und gebogenem Rücken stehen-

der Greis an der Steinkante, wie einer, der

sich mit den Händen vorwärts ziehen will, wo

der Fuß zurückbebt. Es ist eine fein belauschte

Gebärde, wie auch wir sie unwillkürlich machen,

wenn statt des bewußten Wollens ein unbe-

wußtes Müssen mit Mühe uns auftreibt und

wir mit den Händen uns im Aufstehen den

Ruck geben, den der müde Geist dem Körper

nicht geben will. Hinter diesem alten Mann

drei Figuren in verschiedenen Graden der

Empfindung, von der ruhigen Gefaßtheit des

knieenden Mädchens, das die zum Kinn er-

hobenen Hände halb fiehend, halb entsagend

gefalten hat und in innerer Seelenstärke Ober-

körper und Haupt gestrafft aufrecht hält, bis

zu der völligen Fassungslosigkeit des

vornübergeworfen am Boden liegenden

Mädchens, das ihr mit einem Tuch

verhülltes Antlitz gegen die Erde preßt,

eine fast unmöglich gewaltsame Lage,

in der nur maßloser Schrecken und

grausige Angst den Menschen fest-

zuhalten vermag. Und zwischen den

beiden hockt ein kleines armseliges

Wesen, von dem man nur den Kopl

von hinten und ein Stück des Rückens

sieht, die rechte Schulter von dem

sich aufstemmenden Arm unschön

hochgedrückt. Es ist keine Menschen-

blüte, die hier geknickt ist. Zur

Blüte ist dies Gewächs nicht ge-

kommen. Ob es überhaupt von dem

Leben schon etwas anderes gehabt

hat, als Leiden und Not? Es wußte

nicht, was das Leben war, darum

A. Bartholome. Aux Morts. Linke Seitengruppe.

420