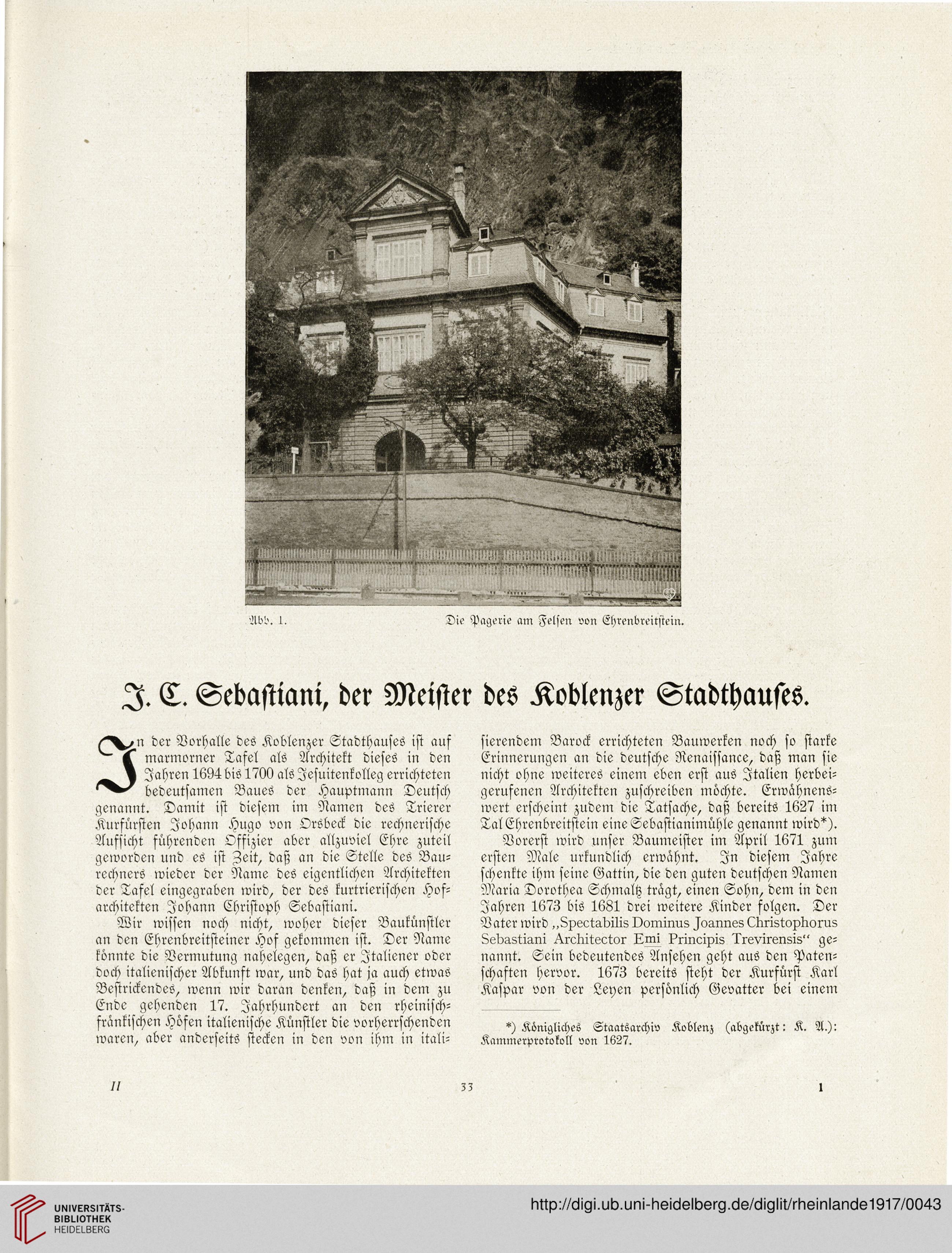

Abb. 1.

Die Pagerie am Felsen von Chrenbreitstein.

I. L. Sebastiani, der Meister des Koblenzer Stadthauses.

n der Vorhalle des Koblenzer Stadthauses ist auf

marmorner Tafel als Architekt dieses in den

Jahren 1694 bis 1700 als Jesuitenkolleg errichteten

bedeutsamen Baues der Hauptmann Deutsch

genannt. Damit ist diesem im Namen des Trierer

Kurfürsten Johann Hugo von Orsbeck die rechnerische

Aufsicht führenden Offizier aber allzuviel Ehre zuteil

geworden und es ist Zeit, daß an die Stelle des Bau-

rechners wieder der Name des eigentlichen Architekten

der Tafel eingegraben wird, der des kurtrierischen Hof-

architekten Johann Christoph Sebastiani.

Wir wissen noch nicht, woher dieser Baukünstler

an den Ehrenbreitsteiner Hof gekommen ist. Der Name

könnte die Vermutung nahelegen, daß er Jtaliener oder

doch italienischer Abkunft war, und das hat ja auch etwas

Bestrickendes, wenn wir daran denken, daß in dem zu

Ende gehenden 17. Jahrhundert an den rheinisch-

frankischen Höfen italienische Künstler die vorherrschenden

waren, aber anderseits stecken in den von ihm in itali-

sierendem Barock errichteten Bauwerken noch so starke

Erinnerungen an die deutsche Renaissance, daß man sie

nicht ohne weiteres einem eben erst aus Jtalien herbei-

gerufenen Architekten zuschreiben möchte. Erwahnens-

wert erscheint zudem die Tatsache, daß bereits 1627 im

Tal Ehrenbreitstein eine Sebastianimühle genannt wird*).

Vorerst wird unser Baumeister im April 1671 zunr

ersten Male urkundlich erwähnt. Jn diesem Jahre

schenkte ihnr seine Gattin, die den guten deutschen Namen

Maria Dorothea Schmaltz trägt, einen Sohn, dem in den

Jahren 1673 bis 1681 drei weitere Kinder folgen. Der

Vater wird „8pectLl>i1i5 Oorninus stoLuucs Lkiristopkiorus

8e1>g,stig,ui tlrckiitector Omi k'riucipis Drsvireusis" ge-

nannt. Sein bedeutendes Ansehen geht aus den Paten-

schaften hervor. 1673 bereits steht der Kurfürst Karl

Kaspar von der Leyen persönlich Gevatter bei einem

*) Königliches Staatsarchiv Koblenz (abgekürzt: K. A.):

Kammerprotokoll von 1627.

//

l

Die Pagerie am Felsen von Chrenbreitstein.

I. L. Sebastiani, der Meister des Koblenzer Stadthauses.

n der Vorhalle des Koblenzer Stadthauses ist auf

marmorner Tafel als Architekt dieses in den

Jahren 1694 bis 1700 als Jesuitenkolleg errichteten

bedeutsamen Baues der Hauptmann Deutsch

genannt. Damit ist diesem im Namen des Trierer

Kurfürsten Johann Hugo von Orsbeck die rechnerische

Aufsicht führenden Offizier aber allzuviel Ehre zuteil

geworden und es ist Zeit, daß an die Stelle des Bau-

rechners wieder der Name des eigentlichen Architekten

der Tafel eingegraben wird, der des kurtrierischen Hof-

architekten Johann Christoph Sebastiani.

Wir wissen noch nicht, woher dieser Baukünstler

an den Ehrenbreitsteiner Hof gekommen ist. Der Name

könnte die Vermutung nahelegen, daß er Jtaliener oder

doch italienischer Abkunft war, und das hat ja auch etwas

Bestrickendes, wenn wir daran denken, daß in dem zu

Ende gehenden 17. Jahrhundert an den rheinisch-

frankischen Höfen italienische Künstler die vorherrschenden

waren, aber anderseits stecken in den von ihm in itali-

sierendem Barock errichteten Bauwerken noch so starke

Erinnerungen an die deutsche Renaissance, daß man sie

nicht ohne weiteres einem eben erst aus Jtalien herbei-

gerufenen Architekten zuschreiben möchte. Erwahnens-

wert erscheint zudem die Tatsache, daß bereits 1627 im

Tal Ehrenbreitstein eine Sebastianimühle genannt wird*).

Vorerst wird unser Baumeister im April 1671 zunr

ersten Male urkundlich erwähnt. Jn diesem Jahre

schenkte ihnr seine Gattin, die den guten deutschen Namen

Maria Dorothea Schmaltz trägt, einen Sohn, dem in den

Jahren 1673 bis 1681 drei weitere Kinder folgen. Der

Vater wird „8pectLl>i1i5 Oorninus stoLuucs Lkiristopkiorus

8e1>g,stig,ui tlrckiitector Omi k'riucipis Drsvireusis" ge-

nannt. Sein bedeutendes Ansehen geht aus den Paten-

schaften hervor. 1673 bereits steht der Kurfürst Karl

Kaspar von der Leyen persönlich Gevatter bei einem

*) Königliches Staatsarchiv Koblenz (abgekürzt: K. A.):

Kammerprotokoll von 1627.

//

l