Beiträge zum Klemwohnuugsproblem.

verhältnisse des Raumes sich gleichzeitig wesentlich ver-

bessern, ebenso wie seine gesamten Proportionen, das

Verhältnis von Breite und Tiefe sich ungleich günstiger

gestalten würde. Maße und Einzelziffern mögen hier

und da nicht ganz zutreffend erscheinen, sie sind als ein-

faches, durchaus mögliches Beispiel gegriffen, und dienen

mehr zur Veranschaulichung der Jdee als einem tat-

sächlichen Vorschlage. Das Schwergewicht der Anregung

liegt im Prinzip der Jdee, die sich je nach Anwendung den

verschiedensten Aufgaben anpassen läßt. Ium mindesten

wird durch diese Erörterungen eines der wichtigsten

Probleme des Kleinwohnungsbaues klarer gestellt und

seiner Lösung genähert. Die Basis bleibt die gleiche:

namlich einen durch Höhenverminderung erzielten Vor-

teil, nicht in Mietherabsetzung, sondern in Raumzuwachs

zu verwerten. Der Wege gibt es viele.

Wir müssen demnach einsehen, daß bei Behandung

der großen Kleinwohnungsfrage nicht so sehr die Ver-

billigung des Wohnens zum Schwerpunkt werden darf,

sondern daß die Güte der Wohnung allen anderen Er-

fordernissen unbedingt vorangestellt werden muß. Diese

Einsicht wird und muß den weiteren Verlauf der Be-

wegung bestimmen, wenn anders sie nicht ein vorzeitiges,

sehr unbefriedigendes Ende finden soll. Denn Einheit-

lichkeit in den Anschauungen bis zu einem gewissen

Grade ist das dringendst Notwendige, um eben dem

Mieter zu seinem Nachteil nicht die Wahl zwischen ver-

schiedenen Systemen freizustellen, die er doch niemals

nach der Güte, sondern nach der Billigkeit entscheiden

würde. Solange es nicht möglich sein wird, durch Er-

ziehung und Aufklarung die richtige Beurteilung der Ver-

haltnisse in den entsprechenden Volkskreisen voraussetzen

zu können, bleibt es nur übrig, durch Einheitlichkeit in

der praktischen Behandlung des Kleinwohnungspro-

blems einen gewissen Awang auf den Mieter auszuüben,

und wir werden im folgenden sehen, wie sehr dieser

Zwang dem Mieter gegenüber auch den inneren Ausbau,

Esrundrißanlage und Einteilung der Kleinwohnung be-

jtnnmen muß. Denn die schönste Wohnung wird sinnlos,

wenn sie nicht ihrer Bauidee entsprechend benutzt wird.

Und h,er steht und fallt zum guten Teil die ganze Frage.

Die Erfahrung lehrt, daß die Vorschriften zur Be-

uutzung der Wohnung ebenso wie eine ständige Kon-

rolle derselben, von den übelstanden einer solchen ab-

gesehen, nicht entfernt den Einfluß ausüben, der die Aus-

nutzung der Vorzüge einer guten Wohnung gewährleistet.

Es muß versucht werden, durch die Art der Anlage im

einzelnen einen Awang auszuüben, derart, daß eine

andere Benutzung, wie die gewünschte, tunlichst unmög-

lich gemacht wird. Ein Beispiel besagt hier mehr, wie

alle theoretische Erörterung: Man hat vielfach in neuerer

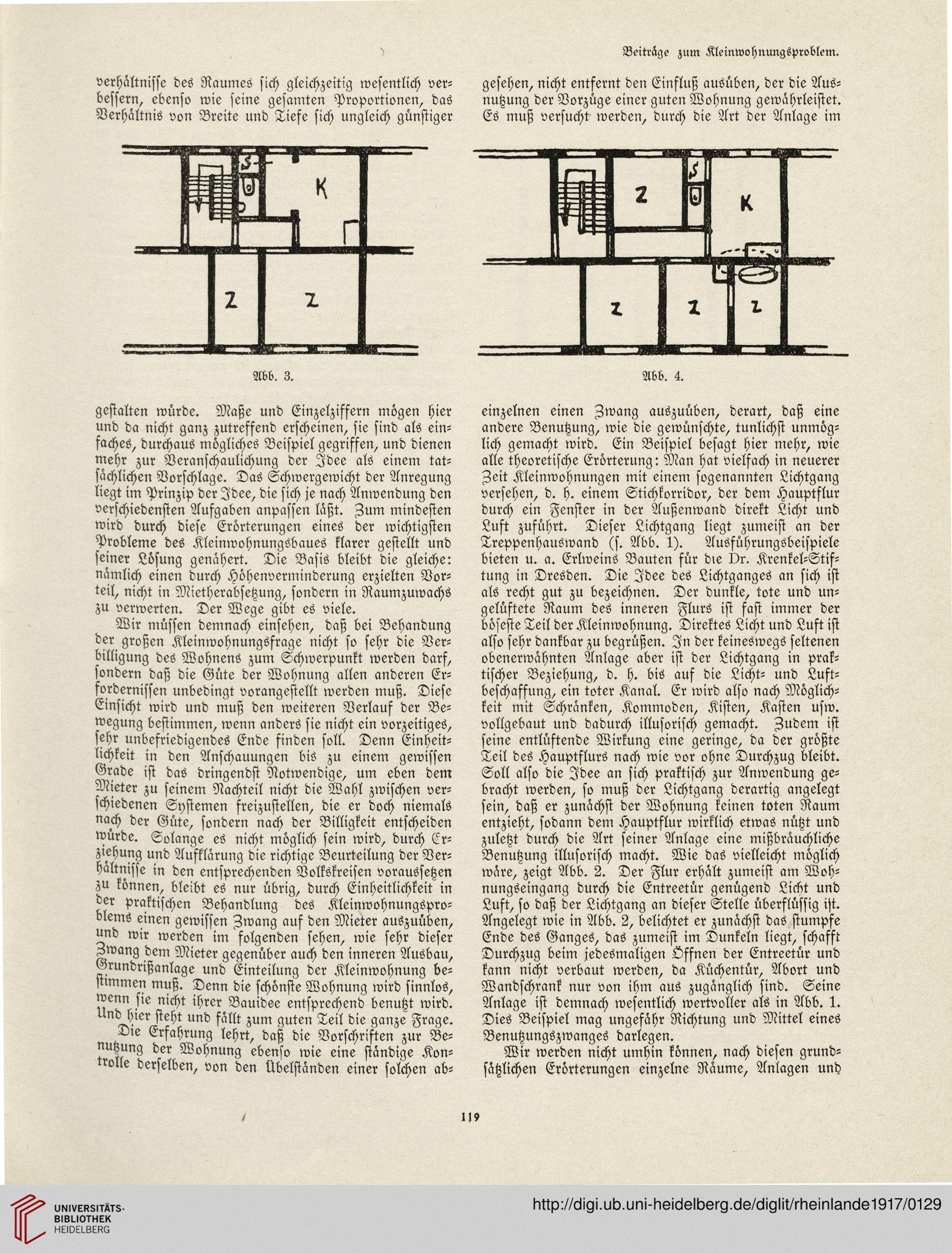

Zeit Kleinwohnungen mit einem sogenannten Lichtgang

versehen, d. h. einem Stichkorridor, der dem Hauptflur

durch ein Fenster in der Außenwand direkt Licht und

Luft zuführt. Dieser Lichtgang liegt zumeist an der

Treppenhauswand (s. Abb. 1). Ausführungsbeispiele

bieten u. a. Erlweins Bauten für die Or. Krenkel-Stif-

tung in Dresden. Die Jdee des Lichtganges an sich ist

als recht gut zu bezeichnen. Der dunkle, tote und un-

gelüftete Raum des inneren Flurs ist fast immer der

böseste Teil der Kleinwohnung. Direktes Licht und Luft ist

also sehr dankbar zu begrüßen. Jn der keineswegs seltenen

obenerwähnten Anlage aber ist der Lichtgang in prak-

tischer Beziehung, d. h. bis auf die Licht- und Luft-

beschaffung, ein toter Kanal. Er wird also nach Möglich-

keit mit Schranken, Kommoden, Kisten, Kasten usw.

vollgebaut und dadurch illusorisch gemacht. Audem ist

seine entlüftende Wirkung eine geringe, da der größte

Teil des Hauptflurs nach wie vor ohne Durchzug bleibt.

Soll also die Jdee an sich praktisch zur Anwendung ge-

bracht werden, so muß der Lichtgang derartig angelegt

sein, daß er zunächst der Wohnung keinen toten Raum

entzieht, sodann dem Hauptflur wirklich etwas nützt und

zuletzt durch die Art seiner Anlage eine mißbrauchliche

Benutzung illusorisch macht. Wie das vielleicht möglich

wäre, zeigt Abb. 2. Der Flur erhalt zumeist am Woh-

nungseingang durch die Entreetür genügend Licbt und

Luft, so daß der Lichtgang an dieser Stelle überflüssig ist.

Angelegt wie in Abb. 2, belichtet er zunächst das stumpfe

Ende des Ganges, das zumeist im Dunkeln liegt, schafft

Durchzug beim jedesmaligen Offnen der Entreetür und

kann nicht verbaut werden, da Küchentür, Abort und

Wandschrank nur von ihm aus zugänglich sind. Seine

Anlage ist demnach wesentlich wertvoller als in Abb. 1.

Dies Beispiel mag ungefähr Richtung und Mittel eines

Benutzungszwanges darlegen.

Wir werden nicht umhin können, nach diesen grund-

sätzlichen Erörterungen einzelne Räume, Anlagen unh

u»

verhältnisse des Raumes sich gleichzeitig wesentlich ver-

bessern, ebenso wie seine gesamten Proportionen, das

Verhältnis von Breite und Tiefe sich ungleich günstiger

gestalten würde. Maße und Einzelziffern mögen hier

und da nicht ganz zutreffend erscheinen, sie sind als ein-

faches, durchaus mögliches Beispiel gegriffen, und dienen

mehr zur Veranschaulichung der Jdee als einem tat-

sächlichen Vorschlage. Das Schwergewicht der Anregung

liegt im Prinzip der Jdee, die sich je nach Anwendung den

verschiedensten Aufgaben anpassen läßt. Ium mindesten

wird durch diese Erörterungen eines der wichtigsten

Probleme des Kleinwohnungsbaues klarer gestellt und

seiner Lösung genähert. Die Basis bleibt die gleiche:

namlich einen durch Höhenverminderung erzielten Vor-

teil, nicht in Mietherabsetzung, sondern in Raumzuwachs

zu verwerten. Der Wege gibt es viele.

Wir müssen demnach einsehen, daß bei Behandung

der großen Kleinwohnungsfrage nicht so sehr die Ver-

billigung des Wohnens zum Schwerpunkt werden darf,

sondern daß die Güte der Wohnung allen anderen Er-

fordernissen unbedingt vorangestellt werden muß. Diese

Einsicht wird und muß den weiteren Verlauf der Be-

wegung bestimmen, wenn anders sie nicht ein vorzeitiges,

sehr unbefriedigendes Ende finden soll. Denn Einheit-

lichkeit in den Anschauungen bis zu einem gewissen

Grade ist das dringendst Notwendige, um eben dem

Mieter zu seinem Nachteil nicht die Wahl zwischen ver-

schiedenen Systemen freizustellen, die er doch niemals

nach der Güte, sondern nach der Billigkeit entscheiden

würde. Solange es nicht möglich sein wird, durch Er-

ziehung und Aufklarung die richtige Beurteilung der Ver-

haltnisse in den entsprechenden Volkskreisen voraussetzen

zu können, bleibt es nur übrig, durch Einheitlichkeit in

der praktischen Behandlung des Kleinwohnungspro-

blems einen gewissen Awang auf den Mieter auszuüben,

und wir werden im folgenden sehen, wie sehr dieser

Zwang dem Mieter gegenüber auch den inneren Ausbau,

Esrundrißanlage und Einteilung der Kleinwohnung be-

jtnnmen muß. Denn die schönste Wohnung wird sinnlos,

wenn sie nicht ihrer Bauidee entsprechend benutzt wird.

Und h,er steht und fallt zum guten Teil die ganze Frage.

Die Erfahrung lehrt, daß die Vorschriften zur Be-

uutzung der Wohnung ebenso wie eine ständige Kon-

rolle derselben, von den übelstanden einer solchen ab-

gesehen, nicht entfernt den Einfluß ausüben, der die Aus-

nutzung der Vorzüge einer guten Wohnung gewährleistet.

Es muß versucht werden, durch die Art der Anlage im

einzelnen einen Awang auszuüben, derart, daß eine

andere Benutzung, wie die gewünschte, tunlichst unmög-

lich gemacht wird. Ein Beispiel besagt hier mehr, wie

alle theoretische Erörterung: Man hat vielfach in neuerer

Zeit Kleinwohnungen mit einem sogenannten Lichtgang

versehen, d. h. einem Stichkorridor, der dem Hauptflur

durch ein Fenster in der Außenwand direkt Licht und

Luft zuführt. Dieser Lichtgang liegt zumeist an der

Treppenhauswand (s. Abb. 1). Ausführungsbeispiele

bieten u. a. Erlweins Bauten für die Or. Krenkel-Stif-

tung in Dresden. Die Jdee des Lichtganges an sich ist

als recht gut zu bezeichnen. Der dunkle, tote und un-

gelüftete Raum des inneren Flurs ist fast immer der

böseste Teil der Kleinwohnung. Direktes Licht und Luft ist

also sehr dankbar zu begrüßen. Jn der keineswegs seltenen

obenerwähnten Anlage aber ist der Lichtgang in prak-

tischer Beziehung, d. h. bis auf die Licht- und Luft-

beschaffung, ein toter Kanal. Er wird also nach Möglich-

keit mit Schranken, Kommoden, Kisten, Kasten usw.

vollgebaut und dadurch illusorisch gemacht. Audem ist

seine entlüftende Wirkung eine geringe, da der größte

Teil des Hauptflurs nach wie vor ohne Durchzug bleibt.

Soll also die Jdee an sich praktisch zur Anwendung ge-

bracht werden, so muß der Lichtgang derartig angelegt

sein, daß er zunächst der Wohnung keinen toten Raum

entzieht, sodann dem Hauptflur wirklich etwas nützt und

zuletzt durch die Art seiner Anlage eine mißbrauchliche

Benutzung illusorisch macht. Wie das vielleicht möglich

wäre, zeigt Abb. 2. Der Flur erhalt zumeist am Woh-

nungseingang durch die Entreetür genügend Licbt und

Luft, so daß der Lichtgang an dieser Stelle überflüssig ist.

Angelegt wie in Abb. 2, belichtet er zunächst das stumpfe

Ende des Ganges, das zumeist im Dunkeln liegt, schafft

Durchzug beim jedesmaligen Offnen der Entreetür und

kann nicht verbaut werden, da Küchentür, Abort und

Wandschrank nur von ihm aus zugänglich sind. Seine

Anlage ist demnach wesentlich wertvoller als in Abb. 1.

Dies Beispiel mag ungefähr Richtung und Mittel eines

Benutzungszwanges darlegen.

Wir werden nicht umhin können, nach diesen grund-

sätzlichen Erörterungen einzelne Räume, Anlagen unh

u»