195

1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.

196

scheinen läfst, ob derselbe einer vollständigen

Neuanlage angehört oder ob er nur — und

dies ist wohl wahrscheinlicher — eine Um-

mantelung der alten Altäre bildet. In den

beiden Nebenchören der Nordseite haben sich

dagegen die alten Altarmensen unversehrt er-

halten, und ebenso ist von der ursprünglichen

Mensa des Hauptaltares noch ein bedeutsamer

Theil auf uns gekommen.

Am schlichtesten ist der Altar gestaltet, der

in dem äufseren der beiden Nebenchöre seinen

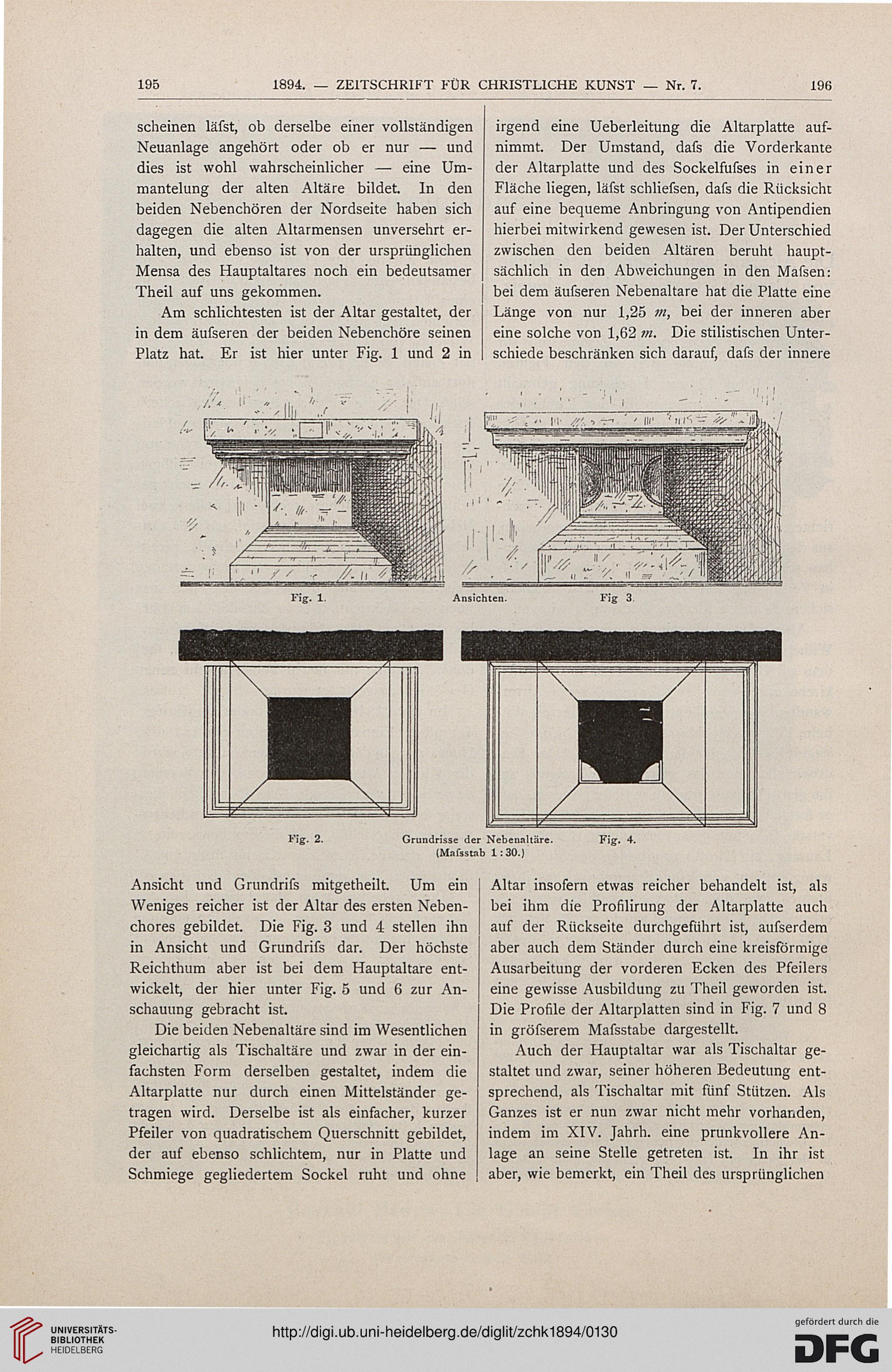

Platz hat. Er ist hier unter Fig. 1 und 2 in

irgend eine Ueberleitung die Altarplatte auf-

nimmt. Der Umstand, dafs die Vorderkante

der Altarplatte und des Sockelfufses in einer

Fläche liegen, läfst schliefsen, dafs die Rücksicht

auf eine bequeme Anbringung von Antipendien

hierbei mitwirkend gewesen ist. Der Unterschied

zwischen den beiden Altären beruht haupt-

sächlich in den Abweichungen in den Mafsen:

bei dem äufseren Nebenaltare hat die Platte eine

Länge von nur 1,25 m, bei der inneren aber

eine solche von 1,62 m. Die stilistischen Unter-

schiede beschränken sich darauf, dafs der innere

Fig. i.

Ansichten.

Fig 3

Fig. 2.

Grundrisse der Nebenaltäre.

(Mafsstab 1: 30.)

Fig. 4.

Ansicht und Grundrifs mitgetheilt. Um ein

Weniges reicher ist der Altar des ersten Neben-

chores gebildet. Die Fig. 3 und 4 stellen ihn

in Ansicht und Grundrifs dar. Der höchste

Reichthum aber ist bei dem Hauptaltare ent-

wickelt, der hier unter Fig. 5 und 6 zur An-

schauung gebracht ist.

Die beiden Nebenaltäre sind im Wesentlichen

gleichartig als Tischaltäre und zwar in der ein-

fachsten Form derselben gestaltet, indem die

Altarplatte nur durch einen Mittelständer ge-

tragen wird. Derselbe ist als einfacher, kurzer

Pfeiler von quadratischem Querschnitt gebildet,

der auf ebenso schlichtem, nur in Platte und

Schmiege gegliedertem Sockel ruht und ohne

Altar insofern etwas reicher behandelt ist, als

bei ihm die Profilirung der Altarplatte auch

auf der Rückseite durchgeführt ist, aufserdem

aber auch dem Ständer durch eine kreisförmige

Ausarbeitung der vorderen Ecken des Pfeilers

eine gewisse Ausbildung zu Theil geworden ist.

Die Profile der Altarplatten sind in Fig. 7 und 8

in gröfserem Mafsstabe dargestellt.

Auch der Hauptaltar war als Tischaltar ge-

staltet und zwar, seiner höheren Bedeutung ent-

sprechend, als Tischaltar mit fünf Stützen. Als

Ganzes ist er nun zwar nicht mehr vorhanden,

indem im XIV. Jahrh. eine prunkvollere An-

lage an seine Stelle getreten ist. In ihr ist

aber, wie bemerkt, ein Theil des ursprünglichen

1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.

196

scheinen läfst, ob derselbe einer vollständigen

Neuanlage angehört oder ob er nur — und

dies ist wohl wahrscheinlicher — eine Um-

mantelung der alten Altäre bildet. In den

beiden Nebenchören der Nordseite haben sich

dagegen die alten Altarmensen unversehrt er-

halten, und ebenso ist von der ursprünglichen

Mensa des Hauptaltares noch ein bedeutsamer

Theil auf uns gekommen.

Am schlichtesten ist der Altar gestaltet, der

in dem äufseren der beiden Nebenchöre seinen

Platz hat. Er ist hier unter Fig. 1 und 2 in

irgend eine Ueberleitung die Altarplatte auf-

nimmt. Der Umstand, dafs die Vorderkante

der Altarplatte und des Sockelfufses in einer

Fläche liegen, läfst schliefsen, dafs die Rücksicht

auf eine bequeme Anbringung von Antipendien

hierbei mitwirkend gewesen ist. Der Unterschied

zwischen den beiden Altären beruht haupt-

sächlich in den Abweichungen in den Mafsen:

bei dem äufseren Nebenaltare hat die Platte eine

Länge von nur 1,25 m, bei der inneren aber

eine solche von 1,62 m. Die stilistischen Unter-

schiede beschränken sich darauf, dafs der innere

Fig. i.

Ansichten.

Fig 3

Fig. 2.

Grundrisse der Nebenaltäre.

(Mafsstab 1: 30.)

Fig. 4.

Ansicht und Grundrifs mitgetheilt. Um ein

Weniges reicher ist der Altar des ersten Neben-

chores gebildet. Die Fig. 3 und 4 stellen ihn

in Ansicht und Grundrifs dar. Der höchste

Reichthum aber ist bei dem Hauptaltare ent-

wickelt, der hier unter Fig. 5 und 6 zur An-

schauung gebracht ist.

Die beiden Nebenaltäre sind im Wesentlichen

gleichartig als Tischaltäre und zwar in der ein-

fachsten Form derselben gestaltet, indem die

Altarplatte nur durch einen Mittelständer ge-

tragen wird. Derselbe ist als einfacher, kurzer

Pfeiler von quadratischem Querschnitt gebildet,

der auf ebenso schlichtem, nur in Platte und

Schmiege gegliedertem Sockel ruht und ohne

Altar insofern etwas reicher behandelt ist, als

bei ihm die Profilirung der Altarplatte auch

auf der Rückseite durchgeführt ist, aufserdem

aber auch dem Ständer durch eine kreisförmige

Ausarbeitung der vorderen Ecken des Pfeilers

eine gewisse Ausbildung zu Theil geworden ist.

Die Profile der Altarplatten sind in Fig. 7 und 8

in gröfserem Mafsstabe dargestellt.

Auch der Hauptaltar war als Tischaltar ge-

staltet und zwar, seiner höheren Bedeutung ent-

sprechend, als Tischaltar mit fünf Stützen. Als

Ganzes ist er nun zwar nicht mehr vorhanden,

indem im XIV. Jahrh. eine prunkvollere An-

lage an seine Stelle getreten ist. In ihr ist

aber, wie bemerkt, ein Theil des ursprünglichen