199

1894.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.

200

Braunschweig schenkte. Vier Rundsäulen auf

den Ecken und einen schlichten viereckigen

Pfeiler in der Mitte hat der dem XII. Jahrh.

angehörige Altar in der Allerheiligenkapelle zu

Regensburg.10) Der Altar von Altenryf zeigt

in seinem erhalten gebliebenen Theil, dem Sockel,

die weitgehendste Uebereinstimmung mit diesem

Regensburger Altare. Von der ursprünglichen

Gestalt des Hochaltares in Altenryf hier eine

Rekonstruktion zu geben, verlohnt sich nicht,

weil über die Details, namentlich über die Kapi-

telle, nichts bekannt ist. Von der Gesammt-

erscheinung eines solchen Altares aber gibt der

an allgemein zugänglicher Stelle mitgetheilte

Altar von Regensburg ein anschauliches Bild.11)

Von den Wandlungen, die auf dem Ge-

biete der Kunst bei den Cisterziensern einer

kleinen Abmessungen nicht mehr als ausreichend

erscheinen mochte.

„Die Platte des 2,97 m langen, 1,20 m hohen

Tisches", so beschreibt Rahn den gegenwärtig

in einem Barockbau versteckten Altar, „ist mit

Wülsten und Hohlkehlen gegliedert. Die nie-

drigen Stützen — viereckige Pfeiler — sind

mit kräftigen Dreivierteldiensten begleitet, die

aus den Ecken vorspringen. Die Basen und

Kapitelle entsprechen genau den Fenstersäulen

des Kreuzganges."12)

Es ist dem hinzuzufügen, dafs die Eckständer

als Rundsäulen — nicht als viereckige Pfeiler —

gebildet sind. Die Basen der vorgelegten kräf-

tigen Dienste, die diesem Kern Schmuck und

Leben geben, zeigen in der scharfen Profilirung

des über die Plinthe herüberreichenden Unter-

\K.f 1^ ■',//■■'■■< ■

zs/^'iys : ~- :

-^$595«

ir^vj'S1

wi-i. itw.'i-:;. :.,il

\ ""' '

' A ■/,.' *

.]■ " / •

f,v

y

•'„• i

■•; //■ t-,

I1'

■■„"', 1'

■ ,£ w ■

!■'•

>■ /, :

/<

i- >

'■■■ . ^

.I!

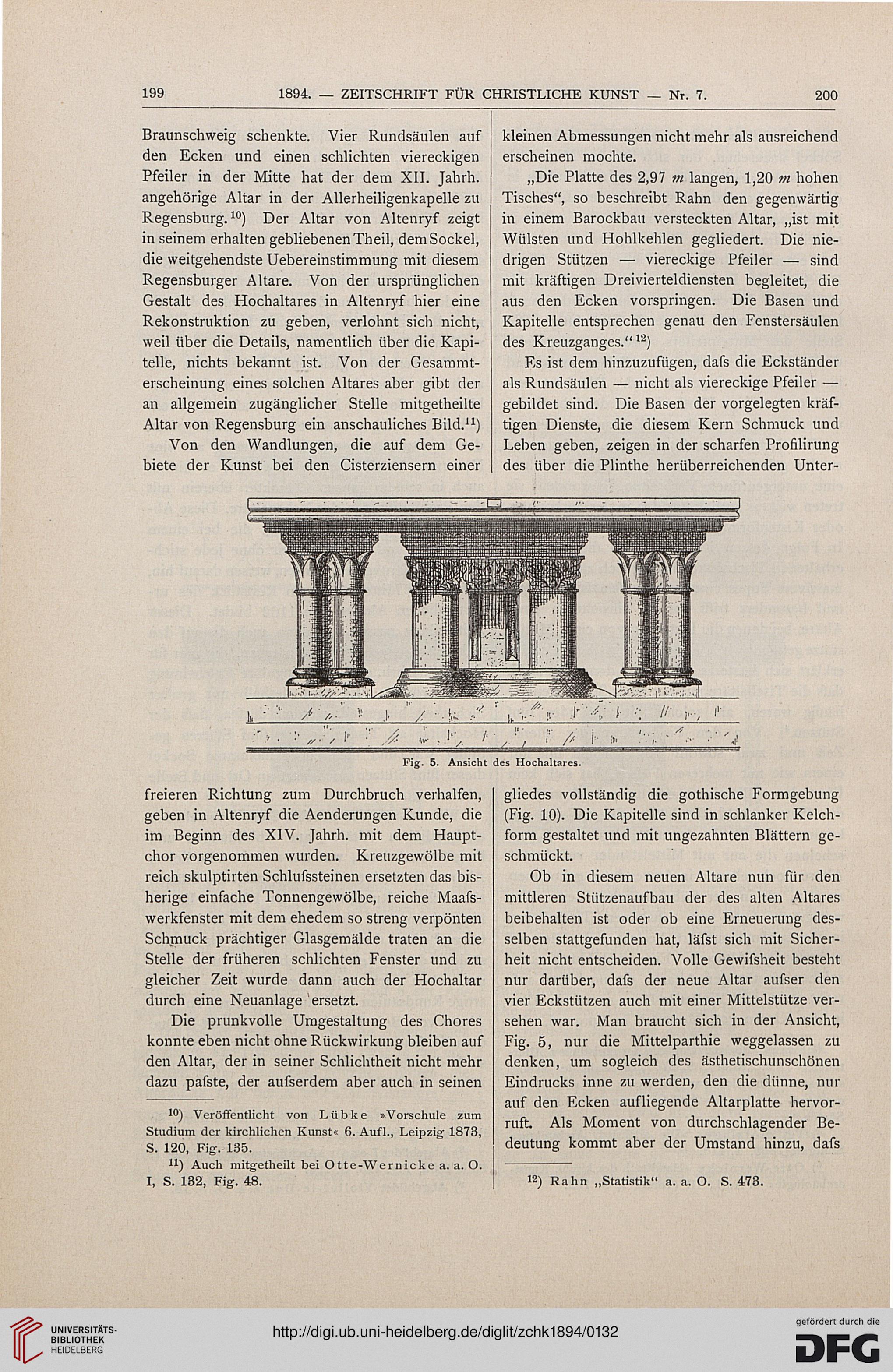

Fig. 5. Ansicht des Hochaltares.

freieren Richtung zum Durchbruch verhalfen,

geben in Altenryf die Aenderungen Kunde, die

im Beginn des XIV. Jahrh. mit dem Haupt-

chor vorgenommen wurden. Kreuzgewölbe mit

reich skulptirten Schlufssteinen ersetzten das bis-

herige einfache Tonnengewölbe, reiche Maafs-

werkfenster mit dem ehedem so streng verpönten

Schmuck prächtiger Glasgemälde traten an die

Stelle der früheren schlichten Fenster und zu

gleicher Zeit wurde dann auch der Hochaltar

durch eine Neuanlage ersetzt.

Die prunkvolle Umgestaltung des Chores

konnte eben nicht ohne Rückwirkung bleiben auf

den Altar, der in seiner Schlichtheit nicht mehr

dazu pafste, der aufserdem aber auch in seinen

10) Veröffentlicht von Lübke »Vorschule zum

Studium der kirchlichen Kunst« 6. Aufl., Leipzig 1873,

S. 120, Fig. 135.

1J) Auch mitgetheilt bei Otte-Wernicke a. a. O.

I, S. 132, Fig. 48.

gliedes vollständig die gothische Formgebung

(Fig. 10). Die Kapitelle sind in schlanker Kelch-

form gestaltet und mit ungezahnten Blättern ge-

schmückt.

Ob in diesem neuen Altare nun für den

mittleren Stützenaufbau der des alten Altares

beibehalten ist oder ob eine Erneuerung des-

selben stattgefunden hat, läfst sich mit Sicher-

heit nicht entscheiden. Volle Gewifsheit besteht

nur darüber, dafs der neue Altar aufser den

vier Eckstützen auch mit einer Mittelstütze ver-

sehen war. Man braucht sich in der Ansicht,

Fig. 5, nur die Mittelparthie weggelassen zu

denken, um sogleich des ästhetischunschönen

Eindrucks inne zu werden, den die dünne, nur

auf den Ecken aufliegende Altarplatte hervor-

ruft. Als Moment von durchschlagender Be-

deutung kommt aber der Umstand hinzu, dafs

2) Rahn „Statistik" a. a. O. S. 473.

1894.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.

200

Braunschweig schenkte. Vier Rundsäulen auf

den Ecken und einen schlichten viereckigen

Pfeiler in der Mitte hat der dem XII. Jahrh.

angehörige Altar in der Allerheiligenkapelle zu

Regensburg.10) Der Altar von Altenryf zeigt

in seinem erhalten gebliebenen Theil, dem Sockel,

die weitgehendste Uebereinstimmung mit diesem

Regensburger Altare. Von der ursprünglichen

Gestalt des Hochaltares in Altenryf hier eine

Rekonstruktion zu geben, verlohnt sich nicht,

weil über die Details, namentlich über die Kapi-

telle, nichts bekannt ist. Von der Gesammt-

erscheinung eines solchen Altares aber gibt der

an allgemein zugänglicher Stelle mitgetheilte

Altar von Regensburg ein anschauliches Bild.11)

Von den Wandlungen, die auf dem Ge-

biete der Kunst bei den Cisterziensern einer

kleinen Abmessungen nicht mehr als ausreichend

erscheinen mochte.

„Die Platte des 2,97 m langen, 1,20 m hohen

Tisches", so beschreibt Rahn den gegenwärtig

in einem Barockbau versteckten Altar, „ist mit

Wülsten und Hohlkehlen gegliedert. Die nie-

drigen Stützen — viereckige Pfeiler — sind

mit kräftigen Dreivierteldiensten begleitet, die

aus den Ecken vorspringen. Die Basen und

Kapitelle entsprechen genau den Fenstersäulen

des Kreuzganges."12)

Es ist dem hinzuzufügen, dafs die Eckständer

als Rundsäulen — nicht als viereckige Pfeiler —

gebildet sind. Die Basen der vorgelegten kräf-

tigen Dienste, die diesem Kern Schmuck und

Leben geben, zeigen in der scharfen Profilirung

des über die Plinthe herüberreichenden Unter-

\K.f 1^ ■',//■■'■■< ■

zs/^'iys : ~- :

-^$595«

ir^vj'S1

wi-i. itw.'i-:;. :.,il

\ ""' '

' A ■/,.' *

.]■ " / •

f,v

y

•'„• i

■•; //■ t-,

I1'

■■„"', 1'

■ ,£ w ■

!■'•

>■ /, :

/<

i- >

'■■■ . ^

.I!

Fig. 5. Ansicht des Hochaltares.

freieren Richtung zum Durchbruch verhalfen,

geben in Altenryf die Aenderungen Kunde, die

im Beginn des XIV. Jahrh. mit dem Haupt-

chor vorgenommen wurden. Kreuzgewölbe mit

reich skulptirten Schlufssteinen ersetzten das bis-

herige einfache Tonnengewölbe, reiche Maafs-

werkfenster mit dem ehedem so streng verpönten

Schmuck prächtiger Glasgemälde traten an die

Stelle der früheren schlichten Fenster und zu

gleicher Zeit wurde dann auch der Hochaltar

durch eine Neuanlage ersetzt.

Die prunkvolle Umgestaltung des Chores

konnte eben nicht ohne Rückwirkung bleiben auf

den Altar, der in seiner Schlichtheit nicht mehr

dazu pafste, der aufserdem aber auch in seinen

10) Veröffentlicht von Lübke »Vorschule zum

Studium der kirchlichen Kunst« 6. Aufl., Leipzig 1873,

S. 120, Fig. 135.

1J) Auch mitgetheilt bei Otte-Wernicke a. a. O.

I, S. 132, Fig. 48.

gliedes vollständig die gothische Formgebung

(Fig. 10). Die Kapitelle sind in schlanker Kelch-

form gestaltet und mit ungezahnten Blättern ge-

schmückt.

Ob in diesem neuen Altare nun für den

mittleren Stützenaufbau der des alten Altares

beibehalten ist oder ob eine Erneuerung des-

selben stattgefunden hat, läfst sich mit Sicher-

heit nicht entscheiden. Volle Gewifsheit besteht

nur darüber, dafs der neue Altar aufser den

vier Eckstützen auch mit einer Mittelstütze ver-

sehen war. Man braucht sich in der Ansicht,

Fig. 5, nur die Mittelparthie weggelassen zu

denken, um sogleich des ästhetischunschönen

Eindrucks inne zu werden, den die dünne, nur

auf den Ecken aufliegende Altarplatte hervor-

ruft. Als Moment von durchschlagender Be-

deutung kommt aber der Umstand hinzu, dafs

2) Rahn „Statistik" a. a. O. S. 473.