323

1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.

324

Der hölzerne Altarschrein.

Dafs man für die Herstellung des Reliquien-

schreines nur Holz nahm und einen Ueberzug

von Kupfer oder anderem Metall verschmähte,

liegt wohl in dem Sparsamkeitssystem der

Zisterzienser, welches an der Kirche selber in

auffallendem Maafse zur Schau tritt, ohne je-

doch den Vorwurf irgend welcher Nüchternheit

auf sich zu laden. So ist denn auch der Reliquien-

schrein nur ein Holzschrein ohne jeden figür-

lichen Schmuck; aber seine Architekturformen

zeigen schon in der rhythmischen Theilung des

Längenbaues in drei risalitartig vortretende

Giebel, von denen der mittlere etwas schmaler

als die anderen beiden Giebel aber von gleicher

Höhe mit ihnen ist, sowie in der Belebung der

beiden zwischen den beiden Giebeln liegenden,

etwas langgestreckten

Zwischenfelder durch

zwei über einander

angeordnete Bogen -

reihen,welche letztere

sich an den beiden

äufseren Giebel-

feldern wiederholen,

einen Meister ersten

Ranges. Durch die

Verschiedenheit der

drei Breitenabmes-

sungen von Giebel-

und Zwischenfeldern

bekommt die Ge-

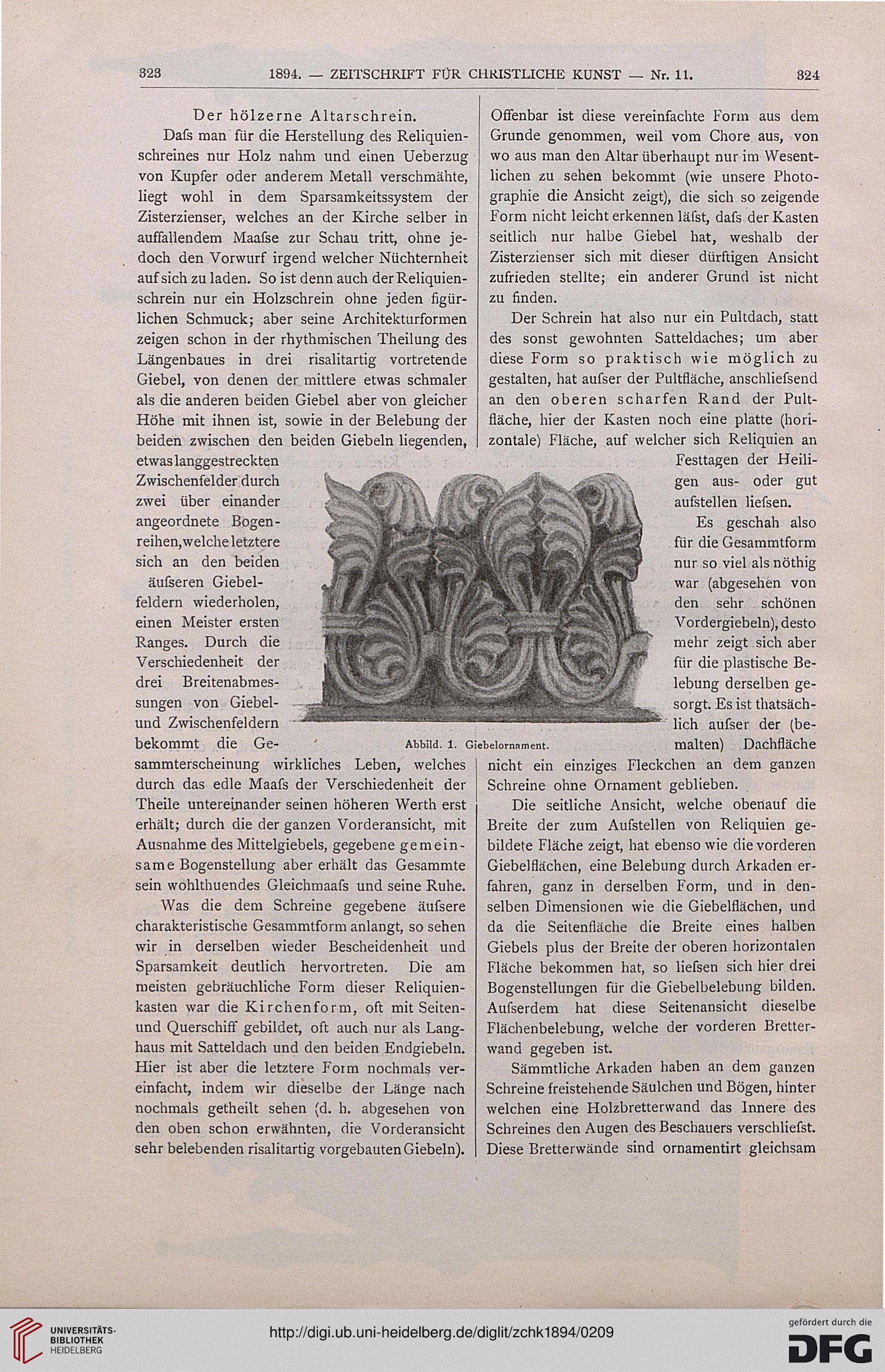

Abbild. 1. Giebelornament.

Offenbar ist diese vereinfachte Form aus dem

Grunde genommen, weil vom Chore aus, von

wo aus man den Altar überhaupt nur im Wesent-

lichen zu sehen bekommt (wie unsere Photo-

graphie die Ansicht zeigt), die sich so zeigende

Form nicht leicht erkennen läfst, dafs der Kasten

seitlich nur halbe Giebel hat, weshalb der

Zisterzienser sich mit dieser dürftigen Ansicht

zufrieden stellte; ein anderer Grund ist nicht

zu finden.

Der Schrein hat also nur ein Pultdach, statt

des sonst gewohnten Satteldaches; um aber

diese Form so praktisch wie möglich zu

gestalten, hat aufser der Pultfläche, anschliefsend

an den oberen scharfen Rand der Pult-

fläche, hier der Kasten noch eine platte (hori-

zontale) Fläche, auf welcher sich Reliquien an

Festtagen der Heili-

gen aus- oder gut

aufstellen liefsen.

Es geschah also

für die Gesammtform

nur so viel als nöthig

war (abgesehen von

den sehr schönen

Vordergiebeln), desto

mehr zeigt sich aber

für die plastische Be-

lebung derselben ge-

sorgt. Es ist thatsäch-

lich aufser der (be-

malten) Dachfläche

sammterscheinung wirkliches Leben, welches

durch das edle Maafs der Verschiedenheit der

Theile untereinander seinen höheren Werth erst

erhält; durch die der ganzen Vorderansicht, mit

Ausnahme des Mittelgiebels, gegebene gemein-

same Bogenstellung aber erhält das Gesammte

sein wohlthuendes Gleichmaafs und seine Ruhe.

Was die dem Schreine gegebene äufsere

charakteristische Gesammtform anlangt, so sehen

wir in derselben wieder Bescheidenheit und

Sparsamkeit deutlich hervortreten. Die am

meisten gebräuchliche Form dieser Reliquien-

kasten war die Kirchenform, oft mit Seiten-

und Querschiff gebildet, oft auch nur als Lang-

haus mit Satteldach und den beiden Endgiebeln.

Hier ist aber die letztere Form nochmals ver-

einfacht, indem wir dieselbe der Länge nach

nochmals getheilt sehen (d. b. abgesehen von

den oben schon erwähnten, die Vorderansicht

sehr belebenden risalitartig vorgebauten Giebeln).

nicht ein einziges Fleckchen an dem ganzen

Schreine ohne Ornament geblieben.

Die seitliche Ansicht, welche obenauf die

Breite der zum Aufstellen von Reliquien ge-

bildete Fläche zeigt, hat ebenso wie die vorderen

Giebelflächen, eine Belebung durch Arkaden er-

fahren, ganz in derselben Form, und in den-

selben Dimensionen wie die Giebelflächen, und

da die Seitenfläche die Breite eines halben

Giebels plus der Breite der oberen horizontalen

Fläche bekommen hat, so liefsen sich hier drei

Bogenstellungen für die Giebelbelebung bilden.

Aufserdem hat diese Seitenansicht dieselbe

Flächenbelebung, welche der vorderen Bretter-

wand gegeben ist.

Sämmtliche Arkaden haben an dem gauzen

Schreine freistehende Säulchen und Bögen, hinter

welchen eine Holzbretterwand das Innere des

Schreines den Augen des Beschauers verschliefst.

Diese Bretterwände sind ornamentirt gleichsam

1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.

324

Der hölzerne Altarschrein.

Dafs man für die Herstellung des Reliquien-

schreines nur Holz nahm und einen Ueberzug

von Kupfer oder anderem Metall verschmähte,

liegt wohl in dem Sparsamkeitssystem der

Zisterzienser, welches an der Kirche selber in

auffallendem Maafse zur Schau tritt, ohne je-

doch den Vorwurf irgend welcher Nüchternheit

auf sich zu laden. So ist denn auch der Reliquien-

schrein nur ein Holzschrein ohne jeden figür-

lichen Schmuck; aber seine Architekturformen

zeigen schon in der rhythmischen Theilung des

Längenbaues in drei risalitartig vortretende

Giebel, von denen der mittlere etwas schmaler

als die anderen beiden Giebel aber von gleicher

Höhe mit ihnen ist, sowie in der Belebung der

beiden zwischen den beiden Giebeln liegenden,

etwas langgestreckten

Zwischenfelder durch

zwei über einander

angeordnete Bogen -

reihen,welche letztere

sich an den beiden

äufseren Giebel-

feldern wiederholen,

einen Meister ersten

Ranges. Durch die

Verschiedenheit der

drei Breitenabmes-

sungen von Giebel-

und Zwischenfeldern

bekommt die Ge-

Abbild. 1. Giebelornament.

Offenbar ist diese vereinfachte Form aus dem

Grunde genommen, weil vom Chore aus, von

wo aus man den Altar überhaupt nur im Wesent-

lichen zu sehen bekommt (wie unsere Photo-

graphie die Ansicht zeigt), die sich so zeigende

Form nicht leicht erkennen läfst, dafs der Kasten

seitlich nur halbe Giebel hat, weshalb der

Zisterzienser sich mit dieser dürftigen Ansicht

zufrieden stellte; ein anderer Grund ist nicht

zu finden.

Der Schrein hat also nur ein Pultdach, statt

des sonst gewohnten Satteldaches; um aber

diese Form so praktisch wie möglich zu

gestalten, hat aufser der Pultfläche, anschliefsend

an den oberen scharfen Rand der Pult-

fläche, hier der Kasten noch eine platte (hori-

zontale) Fläche, auf welcher sich Reliquien an

Festtagen der Heili-

gen aus- oder gut

aufstellen liefsen.

Es geschah also

für die Gesammtform

nur so viel als nöthig

war (abgesehen von

den sehr schönen

Vordergiebeln), desto

mehr zeigt sich aber

für die plastische Be-

lebung derselben ge-

sorgt. Es ist thatsäch-

lich aufser der (be-

malten) Dachfläche

sammterscheinung wirkliches Leben, welches

durch das edle Maafs der Verschiedenheit der

Theile untereinander seinen höheren Werth erst

erhält; durch die der ganzen Vorderansicht, mit

Ausnahme des Mittelgiebels, gegebene gemein-

same Bogenstellung aber erhält das Gesammte

sein wohlthuendes Gleichmaafs und seine Ruhe.

Was die dem Schreine gegebene äufsere

charakteristische Gesammtform anlangt, so sehen

wir in derselben wieder Bescheidenheit und

Sparsamkeit deutlich hervortreten. Die am

meisten gebräuchliche Form dieser Reliquien-

kasten war die Kirchenform, oft mit Seiten-

und Querschiff gebildet, oft auch nur als Lang-

haus mit Satteldach und den beiden Endgiebeln.

Hier ist aber die letztere Form nochmals ver-

einfacht, indem wir dieselbe der Länge nach

nochmals getheilt sehen (d. b. abgesehen von

den oben schon erwähnten, die Vorderansicht

sehr belebenden risalitartig vorgebauten Giebeln).

nicht ein einziges Fleckchen an dem ganzen

Schreine ohne Ornament geblieben.

Die seitliche Ansicht, welche obenauf die

Breite der zum Aufstellen von Reliquien ge-

bildete Fläche zeigt, hat ebenso wie die vorderen

Giebelflächen, eine Belebung durch Arkaden er-

fahren, ganz in derselben Form, und in den-

selben Dimensionen wie die Giebelflächen, und

da die Seitenfläche die Breite eines halben

Giebels plus der Breite der oberen horizontalen

Fläche bekommen hat, so liefsen sich hier drei

Bogenstellungen für die Giebelbelebung bilden.

Aufserdem hat diese Seitenansicht dieselbe

Flächenbelebung, welche der vorderen Bretter-

wand gegeben ist.

Sämmtliche Arkaden haben an dem gauzen

Schreine freistehende Säulchen und Bögen, hinter

welchen eine Holzbretterwand das Innere des

Schreines den Augen des Beschauers verschliefst.

Diese Bretterwände sind ornamentirt gleichsam