21

1900. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.

22

seiner Plastik (S. 159 und 230) nur „dasBisehofs-

grab im Dome zu Bamberg" als echtes Werk

des „Loyen Hering aus Eichstädt, eine charakte-

ristisch bayerische Arbeit in ausgesprochener

Hochrenaissance". Erst Dr. Hugo Graf und

Professor Schlecht haben den Meister wirklich

bekannt gemacht. Ersterer hat in der Zeit-

schrift des bayrischen Kunstgewerbevereins

(1886) S. 77 f. die Werke desselben aufgezählt,

letzterer in seinem Vortrage „Zur Kunstgeschichte

der Stadt Eichstätt

(Eichstätt, Brämer

1888 S. 2G f.) die

Lebensschicksale

desLoy klargestellt

und die in Eichstätt

vorhandenen Werke

desselben genannt.

Dadurch tritt nun

Loy (Eligius) He-

ring (er wird auch

Haring, Häring,

Heiring und Hey-

ring genannt) uns

als Künstler ent-

gegen, der wenig-

stens äufserlich viel

Aehnlichkeit mit

seinemZeitgenossen

Tillmann Riemen-

schneider (+ 1531)

besafs. Beide waren

hochangesehene

Mitglieder ihrer

Vaterstadt, wurden

zum Bürgermeister

ernannt und führten

zahlreiche Aufträge

aus. Werke des Loy

finden sich nicht

nur in Eichstätt, Bamberg, Ingolstadt, Regens-

burg, Heilsbronn, Würzburg (vergl. Altfrän-

kische Bilder Jahrg. VI, S. 1—4, wo zwei ab-

gebildete Denkmäler als seine Schöpfungen

nachgewiesen werden, neben den bereits be-

kannten, ebenfalls hier abgebildeten in Eich-

stätt und Heilsbronn) und München, sondern

auch in Mainz und Boppard. Alle sind in

Stein ausgeführt. Nach Schlecht „mufs seinen

religiösen Darstellungen nachgerühmt werden,

dafs sie sich stets auf der dem Gegenstande

angemessenen idealen Höhe halten; er hat den

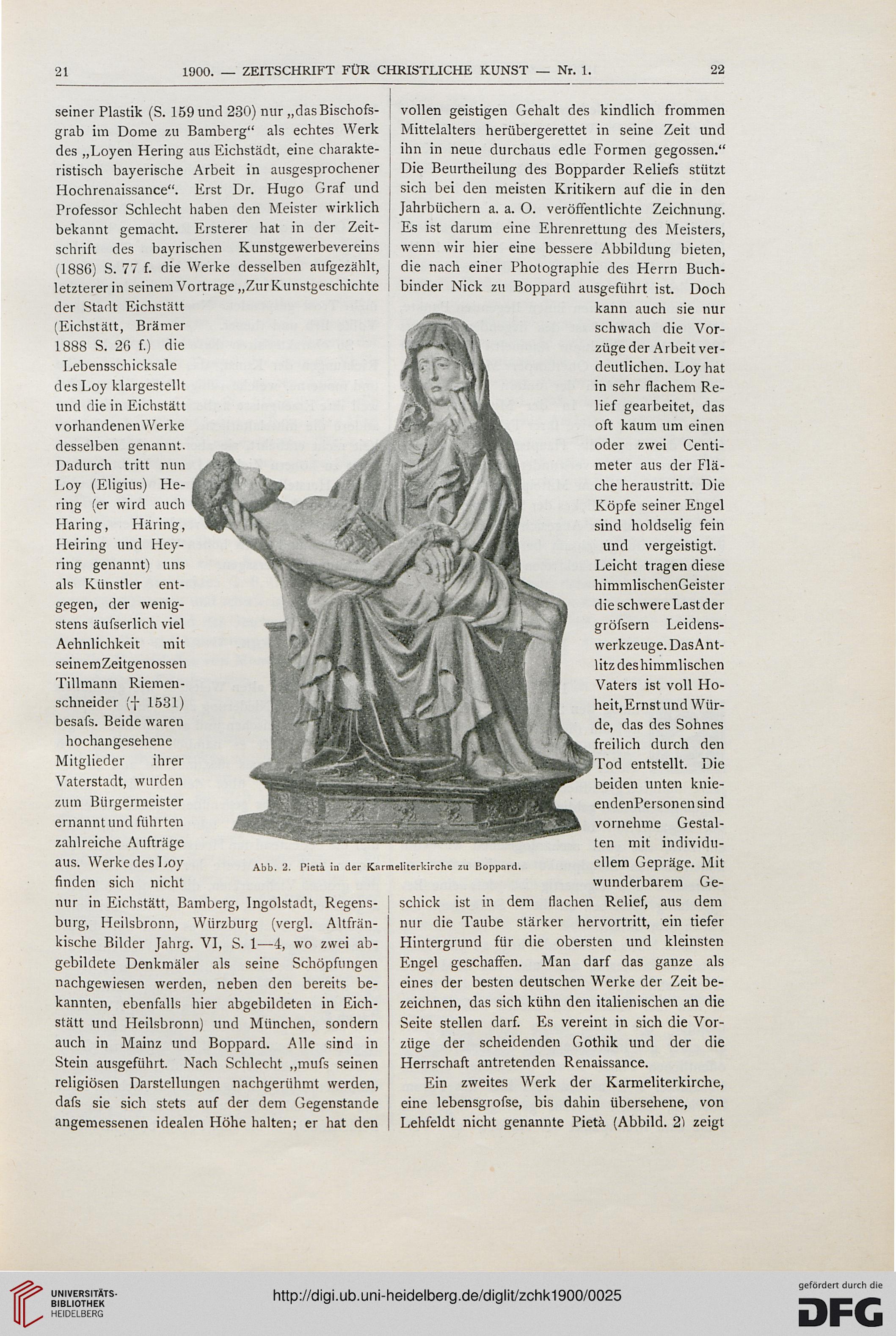

Abb.

vollen geistigen Gehalt des kindlich frommen

Mittelalters herübergerettet in seine Zeit und

ihn in neue durchaus edle Formen gegossen."

Die Beurtheilung des Bopparder Reliefs stützt

sich bei den meisten Kritikern auf die in den

Jahrbüchern a. a. O. veröffentlichte Zeichnung.

Es ist darum eine Ehrenrettung des Meisters,

wenn wir hier eine bessere Abbildung bieten,

die nach einer Photographie des Herrn Buch-

binder Nick zu Boppard ausgeführt ist. Doch

kann auch sie nur

schwach die Vor-

züge der Arbeit ver-

deutlichen. Loy hat

in sehr flachem Re-

lief gearbeitet, das

oft kaum um einen

oder zwei Centi-

meter aus der Flä-

che heraustritt. Die

Köpfe seiner Engel

sind holdselig fein

und vergeistigt.

Leicht tragen diese

himmlischenGeister

die schwereLastder

gröfsern Leidens-

werkzeuge. DasAnt-

litz des himmlischen

Vaters ist voll Ho-

heit, Ernst und Wür-

de, das des Sohnes

freilich durch den

Tod entstellt. Die

beiden unten knie-

endenPersonen sind

vornehme Gestal-

ten mit individu-

ellem Gepräge. Mit

wunderbarem Ge-

schick ist in dem flachen Relief, aus dem

nur die Taube stärker hervortritt, ein tiefer

Hintergrund für die obersten und kleinsten

Engel geschaffen. Man darf das ganze als

eines der besten deutschen Werke der Zeit be-

zeichnen, das sich kühn den italienischen an die

Seite stellen darf. Es vereint in sich die Vor-

züge der scheidenden Gothik und der die

Herrschaft antretenden Renaissance.

Ein zweites Werk der Karmeliterkirche,

eine lebensgrofse, bis dahin übersehene, von

Lehfeldt nicht genannte Pietä (Abbild. 2) zeigt

Pietä in der Karmeliterkirche zu Boppnrd

1900. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.

22

seiner Plastik (S. 159 und 230) nur „dasBisehofs-

grab im Dome zu Bamberg" als echtes Werk

des „Loyen Hering aus Eichstädt, eine charakte-

ristisch bayerische Arbeit in ausgesprochener

Hochrenaissance". Erst Dr. Hugo Graf und

Professor Schlecht haben den Meister wirklich

bekannt gemacht. Ersterer hat in der Zeit-

schrift des bayrischen Kunstgewerbevereins

(1886) S. 77 f. die Werke desselben aufgezählt,

letzterer in seinem Vortrage „Zur Kunstgeschichte

der Stadt Eichstätt

(Eichstätt, Brämer

1888 S. 2G f.) die

Lebensschicksale

desLoy klargestellt

und die in Eichstätt

vorhandenen Werke

desselben genannt.

Dadurch tritt nun

Loy (Eligius) He-

ring (er wird auch

Haring, Häring,

Heiring und Hey-

ring genannt) uns

als Künstler ent-

gegen, der wenig-

stens äufserlich viel

Aehnlichkeit mit

seinemZeitgenossen

Tillmann Riemen-

schneider (+ 1531)

besafs. Beide waren

hochangesehene

Mitglieder ihrer

Vaterstadt, wurden

zum Bürgermeister

ernannt und führten

zahlreiche Aufträge

aus. Werke des Loy

finden sich nicht

nur in Eichstätt, Bamberg, Ingolstadt, Regens-

burg, Heilsbronn, Würzburg (vergl. Altfrän-

kische Bilder Jahrg. VI, S. 1—4, wo zwei ab-

gebildete Denkmäler als seine Schöpfungen

nachgewiesen werden, neben den bereits be-

kannten, ebenfalls hier abgebildeten in Eich-

stätt und Heilsbronn) und München, sondern

auch in Mainz und Boppard. Alle sind in

Stein ausgeführt. Nach Schlecht „mufs seinen

religiösen Darstellungen nachgerühmt werden,

dafs sie sich stets auf der dem Gegenstande

angemessenen idealen Höhe halten; er hat den

Abb.

vollen geistigen Gehalt des kindlich frommen

Mittelalters herübergerettet in seine Zeit und

ihn in neue durchaus edle Formen gegossen."

Die Beurtheilung des Bopparder Reliefs stützt

sich bei den meisten Kritikern auf die in den

Jahrbüchern a. a. O. veröffentlichte Zeichnung.

Es ist darum eine Ehrenrettung des Meisters,

wenn wir hier eine bessere Abbildung bieten,

die nach einer Photographie des Herrn Buch-

binder Nick zu Boppard ausgeführt ist. Doch

kann auch sie nur

schwach die Vor-

züge der Arbeit ver-

deutlichen. Loy hat

in sehr flachem Re-

lief gearbeitet, das

oft kaum um einen

oder zwei Centi-

meter aus der Flä-

che heraustritt. Die

Köpfe seiner Engel

sind holdselig fein

und vergeistigt.

Leicht tragen diese

himmlischenGeister

die schwereLastder

gröfsern Leidens-

werkzeuge. DasAnt-

litz des himmlischen

Vaters ist voll Ho-

heit, Ernst und Wür-

de, das des Sohnes

freilich durch den

Tod entstellt. Die

beiden unten knie-

endenPersonen sind

vornehme Gestal-

ten mit individu-

ellem Gepräge. Mit

wunderbarem Ge-

schick ist in dem flachen Relief, aus dem

nur die Taube stärker hervortritt, ein tiefer

Hintergrund für die obersten und kleinsten

Engel geschaffen. Man darf das ganze als

eines der besten deutschen Werke der Zeit be-

zeichnen, das sich kühn den italienischen an die

Seite stellen darf. Es vereint in sich die Vor-

züge der scheidenden Gothik und der die

Herrschaft antretenden Renaissance.

Ein zweites Werk der Karmeliterkirche,

eine lebensgrofse, bis dahin übersehene, von

Lehfeldt nicht genannte Pietä (Abbild. 2) zeigt

Pietä in der Karmeliterkirche zu Boppnrd