sammen eine symmetrisch entworfene Einheit.

Erschlossen werden beide Häuser jeweils seit-

lich, wo die Treppenhäuser in flachen Risaliten

untergebracht sind. 1894 wurde auf der Gar-

tenseite der südlichen Haushälfte eine zweige-

schossige Veranda angebaut. Sie ist im Erdge-

schoß als Mauerwerksbau in Ziegel und im

Obergeschoß als leichte, überdachte Holzkon-

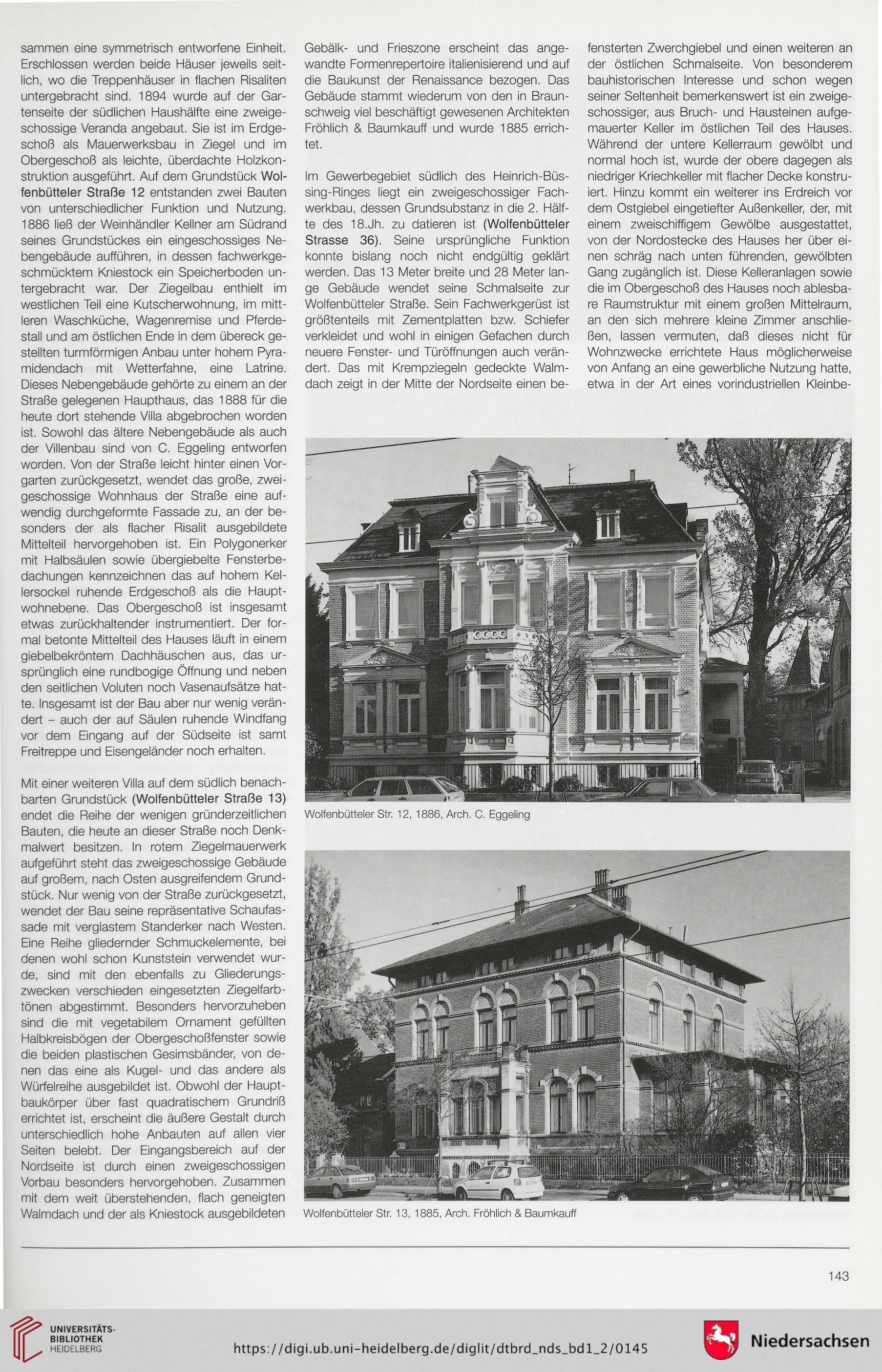

struktion ausgeführt. Auf dem Grundstück Wol-

fenbütteler Straße 12 entstanden zwei Bauten

von unterschiedlicher Funktion und Nutzung.

1886 ließ der Weinhändler Kellner am Südrand

seines Grundstückes ein eingeschossiges Ne-

bengebäude aufführen, in dessen fachwerkge-

schmücktem Kniestock ein Speicherboden un-

tergebracht war. Der Ziegelbau enthielt im

westlichen Teil eine Kutscherwohnung, im mitt-

leren Waschküche, Wagenremise und Pferde-

stall und am östlichen Ende in dem übereck ge-

stellten turmförmigen Anbau unter hohem Pyra-

midendach mit Wetterfahne, eine Latrine.

Dieses Nebengebäude gehörte zu einem an der

Straße gelegenen Haupthaus, das 1888 für die

heute dort stehende Villa abgebrochen worden

ist. Sowohl das ältere Nebengebäude als auch

der Villenbau sind von C. Eggeling entworfen

worden. Von der Straße leicht hinter einen Vor-

garten zurückgesetzt, wendet das große, zwei-

geschossige Wohnhaus der Straße eine auf-

wendig durchgeformte Fassade zu, an der be-

sonders der als flacher Risalit ausgebildete

Mittelteil hervorgehoben ist. Ein Polygonerker

mit Halbsäulen sowie übergiebelte Fensterbe-

dachungen kennzeichnen das auf hohem Kel-

lersockel ruhende Erdgeschoß als die Haupt-

wohnebene. Das Obergeschoß ist insgesamt

etwas zurückhaltender instrumentiert. Der for-

mal betonte Mittelteil des Hauses läuft in einem

giebelbekröntem Dachhäuschen aus, das ur-

sprünglich eine rundbogige Öffnung und neben

den seitlichen Voluten noch Vasenaufsätze hat-

te. Insgesamt ist der Bau aber nur wenig verän-

dert - auch der auf Säulen ruhende Windfang

vor dem Eingang auf der Südseite ist samt

Freitreppe und Eisengeländer noch erhalten.

Mit einer weiteren Villa auf dem südlich benach-

barten Grundstück (Wolfenbütteler Straße 13)

endet die Reihe der wenigen gründerzeitlichen

Bauten, die heute an dieser Straße noch Denk-

malwert besitzen. In rotem Ziegelmauerwerk

aufgeführt steht das zweigeschossige Gebäude

auf großem, nach Osten ausgreifendem Grund-

stück. Nur wenig von der Straße zurückgesetzt,

wendet der Bau seine repräsentative Schaufas-

sade mit verglastem Standerker nach Westen.

Eine Reihe gliedernder Schmuckelemente, bei

denen wohl schon Kunststein verwendet wur-

de, sind mit den ebenfalls zu Gliederungs-

zwecken verschieden eingesetzten Ziegelfarb-

tönen abgestimmt. Besonders hervorzuheben

sind die mit vegetabilem Ornament gefüllten

Halbkreisbögen der Obergeschoßfenster sowie

die beiden plastischen Gesimsbänder, von de-

nen das eine als Kugel- und das andere als

Würfelreihe ausgebildet ist. Obwohl der Haupt-

baukörper über fast quadratischem Grundriß

errichtet ist, erscheint die äußere Gestalt durch

unterschiedlich hohe Anbauten auf allen vier

Seiten belebt. Der Eingangsbereich auf der

Nordseite ist durch einen zweigeschossigen

Vorbau besonders hervorgehoben. Zusammen

mit dem weit überstehenden, flach geneigten

Walmdach und der als Kniestock ausgebildeten

Gebälk- und Frieszone erscheint das ange-

wandte Formenrepertoire italienisierend und auf

die Baukunst der Renaissance bezogen. Das

Gebäude stammt wiederum von den in Braun-

schweig viel beschäftigt gewesenen Architekten

Fröhlich & Baumkauff und wurde 1885 errich-

tet.

Im Gewerbegebiet südlich des Heinrich-Büs-

sing-Ringes liegt ein zweigeschossiger Fach-

werkbau, dessen Grundsubstanz in die 2. Hälf-

te des 18.Jh. zu datieren ist (Wolfenbütteler

Strasse 36). Seine ursprüngliche Funktion

konnte bislang noch nicht endgültig geklärt

werden. Das 13 Meter breite und 28 Meter lan-

ge Gebäude wendet seine Schmalseite zur

Wolfenbütteler Straße. Sein Fachwerkgerüst ist

größtenteils mit Zementplatten bzw. Schiefer

verkleidet und wohl in einigen Gefachen durch

neuere Fenster- und Türöffnungen auch verän-

dert. Das mit Krempziegeln gedeckte Walm-

dach zeigt in der Mitte der Nordseite einen be-

fensterten Zwerchgiebel und einen weiteren an

der östlichen Schmalseite. Von besonderem

bauhistorischen Interesse und schon wegen

seiner Seltenheit bemerkenswert ist ein zweige-

schossiger, aus Bruch- und Hausteinen aufge-

mauerter Keller im östlichen Teil des Hauses.

Während der untere Kellerraum gewölbt und

normal hoch ist, wurde der obere dagegen als

niedriger Kriechkeller mit flacher Decke konstru-

iert. Hinzu kommt ein weiterer ins Erdreich vor

dem Ostgiebel eingetiefter Außenkeller, der, mit

einem zweischiffigem Gewölbe ausgestattet,

von der Nordostecke des Hauses her über ei-

nen schräg nach unten führenden, gewölbten

Gang zugänglich ist. Diese Kelleranlagen sowie

die im Obergeschoß des Hauses noch ablesba-

re Raumstruktur mit einem großen Mittelraum,

an den sich mehrere kleine Zimmer anschlie-

ßen, lassen vermuten, daß dieses nicht für

Wohnzwecke errichtete Haus möglicherweise

von Anfang an eine gewerbliche Nutzung hatte,

etwa in der Art eines vorindustriellen Kleinbe-

Wolfenbütteler Str. 12, 1886, Arch. C. Eggeling

Wolfenbütteler Str. 13, 1885, Arch. Fröhlich & Baumkauff

143

Erschlossen werden beide Häuser jeweils seit-

lich, wo die Treppenhäuser in flachen Risaliten

untergebracht sind. 1894 wurde auf der Gar-

tenseite der südlichen Haushälfte eine zweige-

schossige Veranda angebaut. Sie ist im Erdge-

schoß als Mauerwerksbau in Ziegel und im

Obergeschoß als leichte, überdachte Holzkon-

struktion ausgeführt. Auf dem Grundstück Wol-

fenbütteler Straße 12 entstanden zwei Bauten

von unterschiedlicher Funktion und Nutzung.

1886 ließ der Weinhändler Kellner am Südrand

seines Grundstückes ein eingeschossiges Ne-

bengebäude aufführen, in dessen fachwerkge-

schmücktem Kniestock ein Speicherboden un-

tergebracht war. Der Ziegelbau enthielt im

westlichen Teil eine Kutscherwohnung, im mitt-

leren Waschküche, Wagenremise und Pferde-

stall und am östlichen Ende in dem übereck ge-

stellten turmförmigen Anbau unter hohem Pyra-

midendach mit Wetterfahne, eine Latrine.

Dieses Nebengebäude gehörte zu einem an der

Straße gelegenen Haupthaus, das 1888 für die

heute dort stehende Villa abgebrochen worden

ist. Sowohl das ältere Nebengebäude als auch

der Villenbau sind von C. Eggeling entworfen

worden. Von der Straße leicht hinter einen Vor-

garten zurückgesetzt, wendet das große, zwei-

geschossige Wohnhaus der Straße eine auf-

wendig durchgeformte Fassade zu, an der be-

sonders der als flacher Risalit ausgebildete

Mittelteil hervorgehoben ist. Ein Polygonerker

mit Halbsäulen sowie übergiebelte Fensterbe-

dachungen kennzeichnen das auf hohem Kel-

lersockel ruhende Erdgeschoß als die Haupt-

wohnebene. Das Obergeschoß ist insgesamt

etwas zurückhaltender instrumentiert. Der for-

mal betonte Mittelteil des Hauses läuft in einem

giebelbekröntem Dachhäuschen aus, das ur-

sprünglich eine rundbogige Öffnung und neben

den seitlichen Voluten noch Vasenaufsätze hat-

te. Insgesamt ist der Bau aber nur wenig verän-

dert - auch der auf Säulen ruhende Windfang

vor dem Eingang auf der Südseite ist samt

Freitreppe und Eisengeländer noch erhalten.

Mit einer weiteren Villa auf dem südlich benach-

barten Grundstück (Wolfenbütteler Straße 13)

endet die Reihe der wenigen gründerzeitlichen

Bauten, die heute an dieser Straße noch Denk-

malwert besitzen. In rotem Ziegelmauerwerk

aufgeführt steht das zweigeschossige Gebäude

auf großem, nach Osten ausgreifendem Grund-

stück. Nur wenig von der Straße zurückgesetzt,

wendet der Bau seine repräsentative Schaufas-

sade mit verglastem Standerker nach Westen.

Eine Reihe gliedernder Schmuckelemente, bei

denen wohl schon Kunststein verwendet wur-

de, sind mit den ebenfalls zu Gliederungs-

zwecken verschieden eingesetzten Ziegelfarb-

tönen abgestimmt. Besonders hervorzuheben

sind die mit vegetabilem Ornament gefüllten

Halbkreisbögen der Obergeschoßfenster sowie

die beiden plastischen Gesimsbänder, von de-

nen das eine als Kugel- und das andere als

Würfelreihe ausgebildet ist. Obwohl der Haupt-

baukörper über fast quadratischem Grundriß

errichtet ist, erscheint die äußere Gestalt durch

unterschiedlich hohe Anbauten auf allen vier

Seiten belebt. Der Eingangsbereich auf der

Nordseite ist durch einen zweigeschossigen

Vorbau besonders hervorgehoben. Zusammen

mit dem weit überstehenden, flach geneigten

Walmdach und der als Kniestock ausgebildeten

Gebälk- und Frieszone erscheint das ange-

wandte Formenrepertoire italienisierend und auf

die Baukunst der Renaissance bezogen. Das

Gebäude stammt wiederum von den in Braun-

schweig viel beschäftigt gewesenen Architekten

Fröhlich & Baumkauff und wurde 1885 errich-

tet.

Im Gewerbegebiet südlich des Heinrich-Büs-

sing-Ringes liegt ein zweigeschossiger Fach-

werkbau, dessen Grundsubstanz in die 2. Hälf-

te des 18.Jh. zu datieren ist (Wolfenbütteler

Strasse 36). Seine ursprüngliche Funktion

konnte bislang noch nicht endgültig geklärt

werden. Das 13 Meter breite und 28 Meter lan-

ge Gebäude wendet seine Schmalseite zur

Wolfenbütteler Straße. Sein Fachwerkgerüst ist

größtenteils mit Zementplatten bzw. Schiefer

verkleidet und wohl in einigen Gefachen durch

neuere Fenster- und Türöffnungen auch verän-

dert. Das mit Krempziegeln gedeckte Walm-

dach zeigt in der Mitte der Nordseite einen be-

fensterten Zwerchgiebel und einen weiteren an

der östlichen Schmalseite. Von besonderem

bauhistorischen Interesse und schon wegen

seiner Seltenheit bemerkenswert ist ein zweige-

schossiger, aus Bruch- und Hausteinen aufge-

mauerter Keller im östlichen Teil des Hauses.

Während der untere Kellerraum gewölbt und

normal hoch ist, wurde der obere dagegen als

niedriger Kriechkeller mit flacher Decke konstru-

iert. Hinzu kommt ein weiterer ins Erdreich vor

dem Ostgiebel eingetiefter Außenkeller, der, mit

einem zweischiffigem Gewölbe ausgestattet,

von der Nordostecke des Hauses her über ei-

nen schräg nach unten führenden, gewölbten

Gang zugänglich ist. Diese Kelleranlagen sowie

die im Obergeschoß des Hauses noch ablesba-

re Raumstruktur mit einem großen Mittelraum,

an den sich mehrere kleine Zimmer anschlie-

ßen, lassen vermuten, daß dieses nicht für

Wohnzwecke errichtete Haus möglicherweise

von Anfang an eine gewerbliche Nutzung hatte,

etwa in der Art eines vorindustriellen Kleinbe-

Wolfenbütteler Str. 12, 1886, Arch. C. Eggeling

Wolfenbütteler Str. 13, 1885, Arch. Fröhlich & Baumkauff

143