Hollem, Siebenhöfen 28, Giebel, dat. 1865

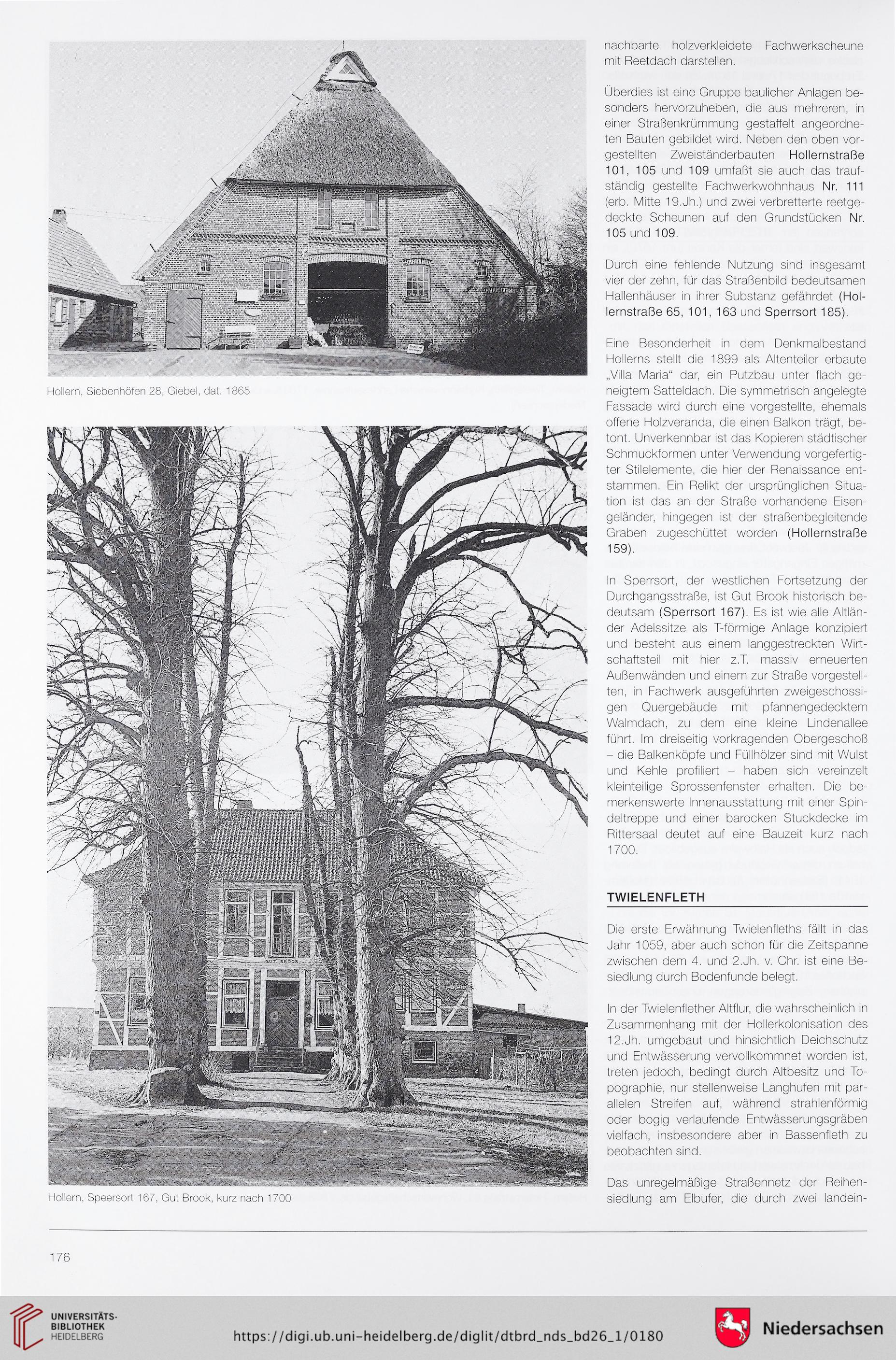

Hollern, Speersort 167, Gut Brook, kurz nach 1700

nachbarte holzverkleidete Fachwerkscheune

mit Reetdach darstellen.

Überdies ist eine Gruppe baulicher Anlagen be-

sonders hervorzuheben, die aus mehreren, in

einer Straßenkrümmung gestaffelt angeordne-

ten Bauten gebildet wird. Neben den oben vor-

gestellten Zweiständerbauten Hollemstraße

101, 105 und 109 umfaßt sie auch das trauf-

ständig gestellte Fachwerkwohnhaus Nr. 111

(erb. Mitte 19.Jh.) und zwei verbreiterte reetge-

deckte Scheunen auf den Grundstücken Nr.

105 und 109.

Durch eine fehlende Nutzung sind insgesamt

vier der zehn, für das Straßenbild bedeutsamen

Hallenhäuser in ihrer Substanz gefährdet (Hol-

lernstraße 65, 101, 163 und Sperrsort 185).

Eine Besonderheit in dem Denkmalbestand

Hollerns stellt die 1899 als Altenteiler erbaute

„Villa Maria“ dar, ein Putzbau unter flach ge-

neigtem Satteldach. Die symmetrisch angelegte

Fassade wird durch eine vorgestellte, ehemals

offene Holzveranda, die einen Balkon trägt, be-

tont. Unverkennbar ist das Kopieren städtischer

Schmuckformen unter Verwendung vorgefertig-

ter Stilelemente, die hier der Renaissance ent-

stammen. Ein Relikt der ursprünglichen Situa-

tion ist das an der Straße vorhandene Eisen-

geländer, hingegen ist der straßenbegleitende

Graben zugeschüttet worden (Hollernstraße

159).

In Sperrsort, der westlichen Fortsetzung der

Durchgangsstraße, ist Gut Brook historisch be-

deutsam (Sperrsort 167). Es ist wie alle Altlän-

der Adelssitze als T-förmige Anlage konzipiert

und besteht aus einem langgestreckten Wirt-

schaftsteil mit hier z.T. massiv erneuerten

Außenwänden und einem zur Straße vorgestell-

ten, in Fachwerk ausgeführten zweigeschossi-

gen Quergebäude mit pfannengedecktem

Walmdach, zu dem eine kleine Lindenallee

führt. Im dreiseitig vorkragenden Obergeschoß

- die Balkenköpfe und Füllhölzer sind mit Wulst

und Kehle profiliert - haben sich vereinzelt

kleinteilige Sprossenfenster erhalten. Die be-

merkenswerte Innenausstattung mit einer Spin-

deltreppe und einer barocken Stuckdecke im

Rittersaal deutet auf eine Bauzeit kurz nach

1700.

TWIELENFLETH

Die erste Erwähnung Twielenfleths fällt in das

Jahr 1059, aber auch schon für die Zeitspanne

zwischen dem 4. und 2.Jh. v. Chr. ist eine Be-

siedlung durch Bodenfunde belegt.

In der Twielenflether Altflur, die wahrscheinlich in

Zusammenhang mit der Hollerkolonisation des

12.Jh. umgebaut und hinsichtlich Deichschutz

und Entwässerung vervollkommnet worden ist,

treten jedoch, bedingt durch Altbesitz und To-

pographie, nur stellenweise Langhufen mit par-

allelen Streifen auf, während strahlenförmig

oder bogig verlaufende Entwässerungsgräben

vielfach, insbesondere aber in Bassenfleth zu

beobachten sind.

Das unregelmäßige Straßennetz der Reihen-

siedlung am Elbufer, die durch zwei landein-

176

Hollern, Speersort 167, Gut Brook, kurz nach 1700

nachbarte holzverkleidete Fachwerkscheune

mit Reetdach darstellen.

Überdies ist eine Gruppe baulicher Anlagen be-

sonders hervorzuheben, die aus mehreren, in

einer Straßenkrümmung gestaffelt angeordne-

ten Bauten gebildet wird. Neben den oben vor-

gestellten Zweiständerbauten Hollemstraße

101, 105 und 109 umfaßt sie auch das trauf-

ständig gestellte Fachwerkwohnhaus Nr. 111

(erb. Mitte 19.Jh.) und zwei verbreiterte reetge-

deckte Scheunen auf den Grundstücken Nr.

105 und 109.

Durch eine fehlende Nutzung sind insgesamt

vier der zehn, für das Straßenbild bedeutsamen

Hallenhäuser in ihrer Substanz gefährdet (Hol-

lernstraße 65, 101, 163 und Sperrsort 185).

Eine Besonderheit in dem Denkmalbestand

Hollerns stellt die 1899 als Altenteiler erbaute

„Villa Maria“ dar, ein Putzbau unter flach ge-

neigtem Satteldach. Die symmetrisch angelegte

Fassade wird durch eine vorgestellte, ehemals

offene Holzveranda, die einen Balkon trägt, be-

tont. Unverkennbar ist das Kopieren städtischer

Schmuckformen unter Verwendung vorgefertig-

ter Stilelemente, die hier der Renaissance ent-

stammen. Ein Relikt der ursprünglichen Situa-

tion ist das an der Straße vorhandene Eisen-

geländer, hingegen ist der straßenbegleitende

Graben zugeschüttet worden (Hollernstraße

159).

In Sperrsort, der westlichen Fortsetzung der

Durchgangsstraße, ist Gut Brook historisch be-

deutsam (Sperrsort 167). Es ist wie alle Altlän-

der Adelssitze als T-förmige Anlage konzipiert

und besteht aus einem langgestreckten Wirt-

schaftsteil mit hier z.T. massiv erneuerten

Außenwänden und einem zur Straße vorgestell-

ten, in Fachwerk ausgeführten zweigeschossi-

gen Quergebäude mit pfannengedecktem

Walmdach, zu dem eine kleine Lindenallee

führt. Im dreiseitig vorkragenden Obergeschoß

- die Balkenköpfe und Füllhölzer sind mit Wulst

und Kehle profiliert - haben sich vereinzelt

kleinteilige Sprossenfenster erhalten. Die be-

merkenswerte Innenausstattung mit einer Spin-

deltreppe und einer barocken Stuckdecke im

Rittersaal deutet auf eine Bauzeit kurz nach

1700.

TWIELENFLETH

Die erste Erwähnung Twielenfleths fällt in das

Jahr 1059, aber auch schon für die Zeitspanne

zwischen dem 4. und 2.Jh. v. Chr. ist eine Be-

siedlung durch Bodenfunde belegt.

In der Twielenflether Altflur, die wahrscheinlich in

Zusammenhang mit der Hollerkolonisation des

12.Jh. umgebaut und hinsichtlich Deichschutz

und Entwässerung vervollkommnet worden ist,

treten jedoch, bedingt durch Altbesitz und To-

pographie, nur stellenweise Langhufen mit par-

allelen Streifen auf, während strahlenförmig

oder bogig verlaufende Entwässerungsgräben

vielfach, insbesondere aber in Bassenfleth zu

beobachten sind.

Das unregelmäßige Straßennetz der Reihen-

siedlung am Elbufer, die durch zwei landein-

176