201

1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.

202

der Sockel noch vorhanden und vollständig

sichtbar ist. Dafs man denselben in dem neuen

Altare in solcher Gestalt belassen hat, ist als

ausgeschlossen zu betrachten. In der vorliegen-

den Rekonstruktion ist von der Annahme aus-

gegangen worden, dafs bei der Neueinrichtung

des Altares auch die Mittelstütze eine Erneue-

rung erfahren hat, bei der der alte Sockel bei-

behalten worden ist. Dafs aber auch der alte

Stützenaufbau in den neuen Altar übernommen

worden sei, dagegen scheinen indefs mehrere

Gründe zu sprechen. Zunächst würde sich der-

selbe in seinen dem XII. Jahrh. ent-

sprechenden Stilformen denen des

XIV. Jahrh. nur wenig harmonisch

eingefügt haben; nun ist es aber doch

ist, das muthmafslich mit dem Mitteltheil in Ver-

bindung gestanden hat und dieses ebenfalls dem

XIV. Jahrh. angehört, so darf mit einer ziemlich

weitgehenden Sicherheit angenommen werden,

dafs die Erneuerung des XIV. Jahrh. sich auch

auf die mittlere Stützenparthie des Altares er-

streckt hat. Die Möglichkeit wird freilich trotz

alledem nicht als ganz ausgeschlossen zu be-

trachten sein, dafs man im XIV. Jahrh. den

alten Unterbau beibehalten hat, in seinen Haupt-

zügen aber wird auch in diesem Falle der Altar

das Bild geboten haben, wie es die sich in den

Formen des XIV. Jahrh. bewegende

Rekonstruktion bietet. Für die Re-

konstruktion der Säulen und Pfeiler

lagen nun insofern feste Anhaltspunkte

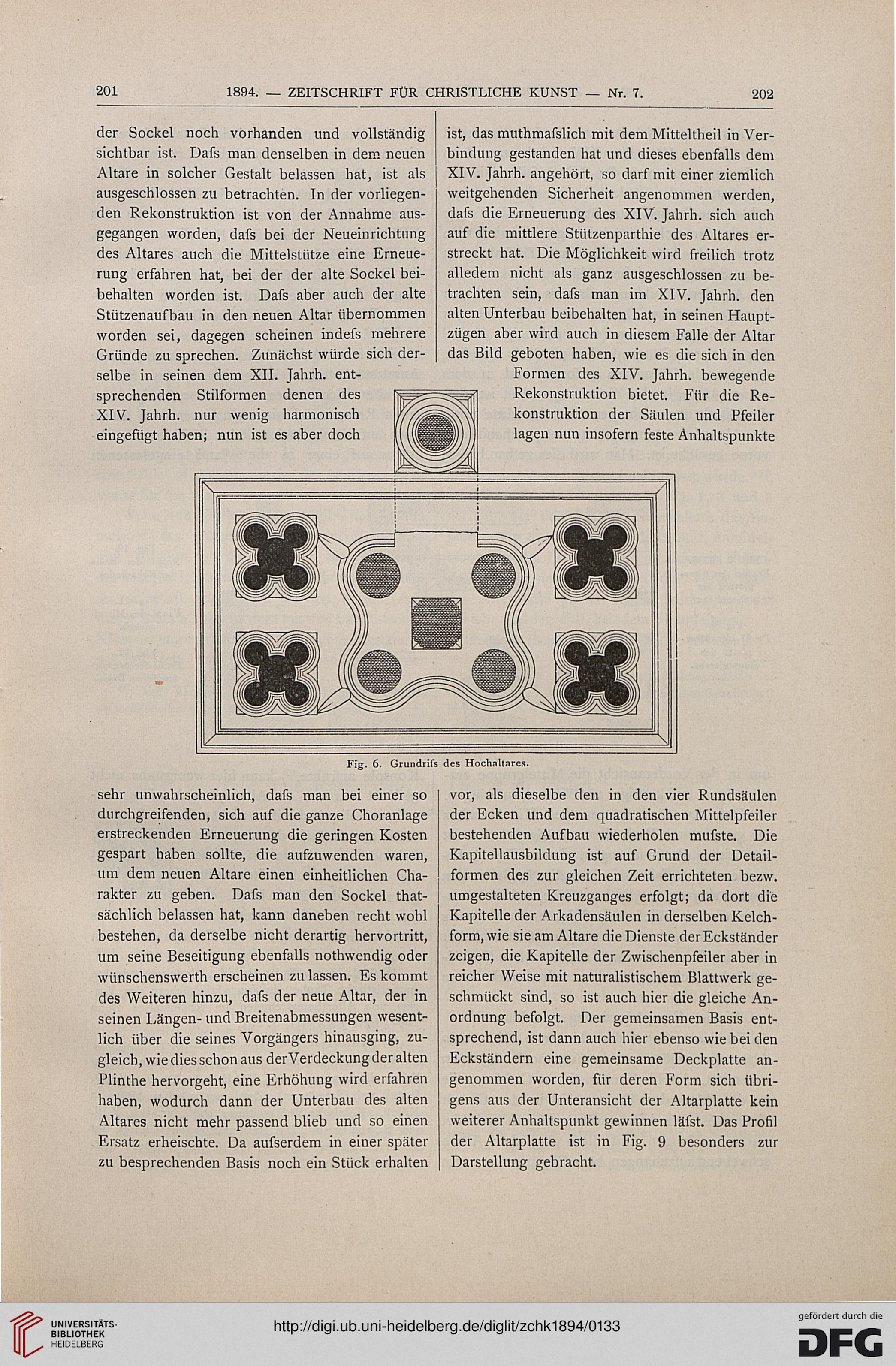

Fig. 6. Grundrifs des Hochaltnres.

sehr unwahrscheinlich, dafs man bei einer so

durchgreifenden, sich auf die ganze Choranlage

erstreckenden Erneuerung die geringen Kosten

gespart haben sollte, die aufzuwenden waren,

um dem neuen Altare einen einheitlichen Cha-

rakter zu geben. Dafs man den Sockel that-

sächlich belassen hat, kann daneben recht wohl

bestehen, da derselbe nicht derartig hervortritt,

um seine Beseitigung ebenfalls nothwendig oder

wünschenswerth erscheinen zulassen. Es kommt

des Weiteren hinzu, dafs der neue Altar, der in

seinen Längen- und Breitenabmessungen wesent-

lich über die seines Vorgängers hinausging, zu-

gleich, wie dies schon aus der Verdeckung der alten

Plinthe hervorgeht, eine Erhöhung wird erfahren

haben, wodurch dann der Unterbau des alten

Altares nicht mehr passend blieb und so einen

Ersatz erheischte. Da aufserdem in einer später

zu besprechenden Basis noch ein Stück erhalten

vor, als dieselbe den in den vier Rundsäulen

der Ecken und dem quadratischen Mittelpfeiler

bestehenden Aufbau wiederholen mufste. Die

Kapitellausbildung ist auf Grund der Detail-

formen des zur gleichen Zeit errichteten bezw.

umgestalteten Kreuzganges erfolgt; da dort die

Kapitelle der Arkadensäulen in derselben Kelch-

form, wie sie am Altare die Dienste der Eckständer

zeigen, die Kapitelle der Zwischenpfeiler aber in

reicher Weise mit naturalistischem Blattwerk ge-

schmückt sind, so ist auch hier die gleiche An-

ordnung befolgt. Der gemeinsamen Basis ent-

sprechend, ist dann auch hier ebenso wie bei den

Eckständern eine gemeinsame Deckplatte an-

genommen worden, für deren Form sich übri-

gens aus der Unteransicht der Altarplatte kein

weiterer Anhaltspunkt gewinnen läfst. Das Profil

der Altarplatte ist in Fig. 9 besonders zur

Darstellung gebracht.

1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.

202

der Sockel noch vorhanden und vollständig

sichtbar ist. Dafs man denselben in dem neuen

Altare in solcher Gestalt belassen hat, ist als

ausgeschlossen zu betrachten. In der vorliegen-

den Rekonstruktion ist von der Annahme aus-

gegangen worden, dafs bei der Neueinrichtung

des Altares auch die Mittelstütze eine Erneue-

rung erfahren hat, bei der der alte Sockel bei-

behalten worden ist. Dafs aber auch der alte

Stützenaufbau in den neuen Altar übernommen

worden sei, dagegen scheinen indefs mehrere

Gründe zu sprechen. Zunächst würde sich der-

selbe in seinen dem XII. Jahrh. ent-

sprechenden Stilformen denen des

XIV. Jahrh. nur wenig harmonisch

eingefügt haben; nun ist es aber doch

ist, das muthmafslich mit dem Mitteltheil in Ver-

bindung gestanden hat und dieses ebenfalls dem

XIV. Jahrh. angehört, so darf mit einer ziemlich

weitgehenden Sicherheit angenommen werden,

dafs die Erneuerung des XIV. Jahrh. sich auch

auf die mittlere Stützenparthie des Altares er-

streckt hat. Die Möglichkeit wird freilich trotz

alledem nicht als ganz ausgeschlossen zu be-

trachten sein, dafs man im XIV. Jahrh. den

alten Unterbau beibehalten hat, in seinen Haupt-

zügen aber wird auch in diesem Falle der Altar

das Bild geboten haben, wie es die sich in den

Formen des XIV. Jahrh. bewegende

Rekonstruktion bietet. Für die Re-

konstruktion der Säulen und Pfeiler

lagen nun insofern feste Anhaltspunkte

Fig. 6. Grundrifs des Hochaltnres.

sehr unwahrscheinlich, dafs man bei einer so

durchgreifenden, sich auf die ganze Choranlage

erstreckenden Erneuerung die geringen Kosten

gespart haben sollte, die aufzuwenden waren,

um dem neuen Altare einen einheitlichen Cha-

rakter zu geben. Dafs man den Sockel that-

sächlich belassen hat, kann daneben recht wohl

bestehen, da derselbe nicht derartig hervortritt,

um seine Beseitigung ebenfalls nothwendig oder

wünschenswerth erscheinen zulassen. Es kommt

des Weiteren hinzu, dafs der neue Altar, der in

seinen Längen- und Breitenabmessungen wesent-

lich über die seines Vorgängers hinausging, zu-

gleich, wie dies schon aus der Verdeckung der alten

Plinthe hervorgeht, eine Erhöhung wird erfahren

haben, wodurch dann der Unterbau des alten

Altares nicht mehr passend blieb und so einen

Ersatz erheischte. Da aufserdem in einer später

zu besprechenden Basis noch ein Stück erhalten

vor, als dieselbe den in den vier Rundsäulen

der Ecken und dem quadratischen Mittelpfeiler

bestehenden Aufbau wiederholen mufste. Die

Kapitellausbildung ist auf Grund der Detail-

formen des zur gleichen Zeit errichteten bezw.

umgestalteten Kreuzganges erfolgt; da dort die

Kapitelle der Arkadensäulen in derselben Kelch-

form, wie sie am Altare die Dienste der Eckständer

zeigen, die Kapitelle der Zwischenpfeiler aber in

reicher Weise mit naturalistischem Blattwerk ge-

schmückt sind, so ist auch hier die gleiche An-

ordnung befolgt. Der gemeinsamen Basis ent-

sprechend, ist dann auch hier ebenso wie bei den

Eckständern eine gemeinsame Deckplatte an-

genommen worden, für deren Form sich übri-

gens aus der Unteransicht der Altarplatte kein

weiterer Anhaltspunkt gewinnen läfst. Das Profil

der Altarplatte ist in Fig. 9 besonders zur

Darstellung gebracht.