26

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 2

Hunolstein genannt Spiess, der 1294 starb und dessen Witwe und Sohn im selben

Jahr einen Bruder des Merler Klosters, ihren Beichtvater, zu ihrem Bevollmäch-

tigten in ihrem Streit mit der Stadt Köln ernannten, oder aber dieser Sohn

desselben Namens, Herr von Neumagen, der von 1293 ab genannt ist und am

25. April 1321 starb2. Vielleicht hat eine Stiftung in dem Todesjahr des jünge-

ren Johann Spiess zu der Annahme geführt, daß damals erst das Kloster ge-

gründet worden sei.

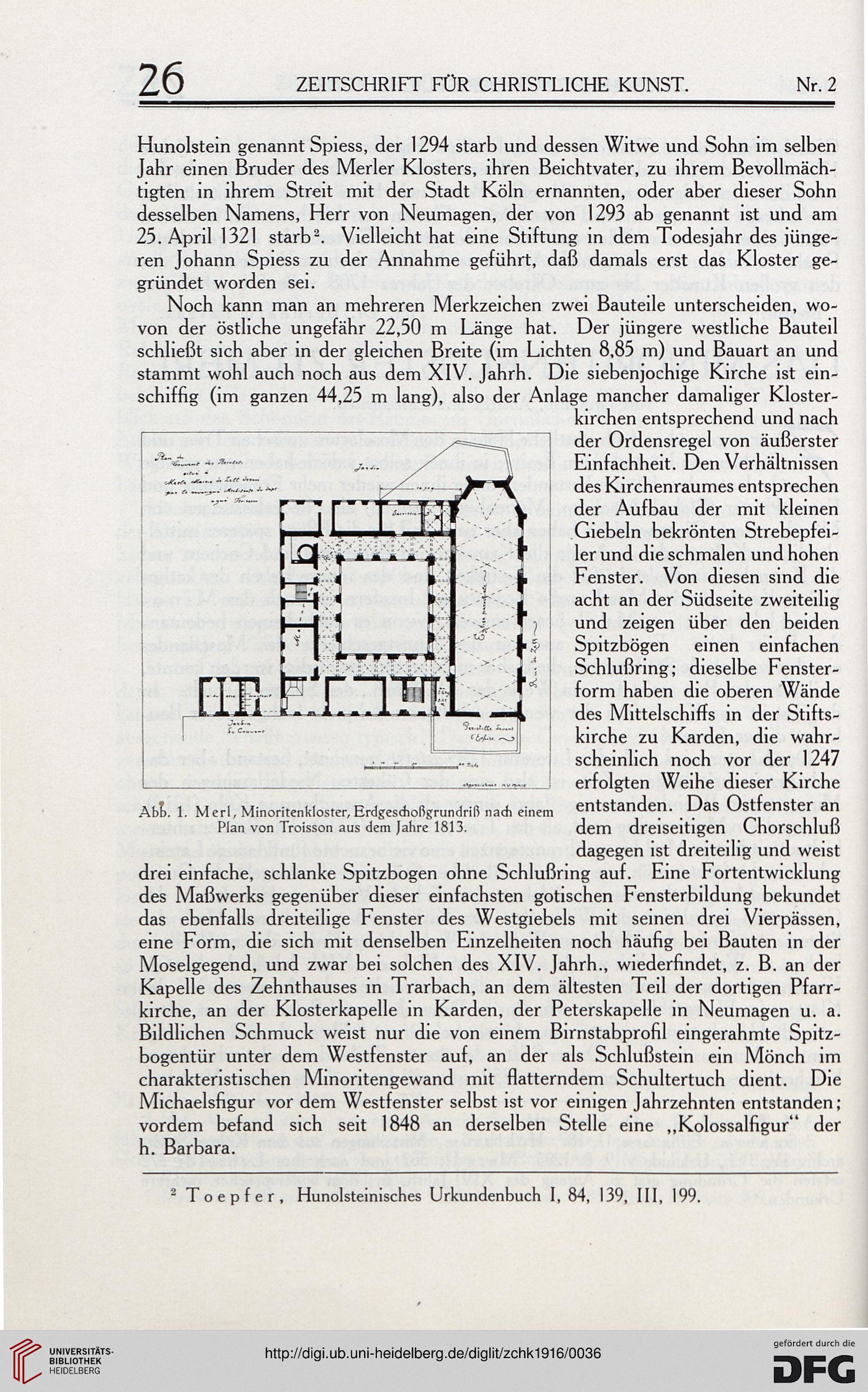

Noch kann man an mehreren Merkzeichen zwei Bauteile unterscheiden, wo-

von der östliche ungefähr 22,50 m Länge hat. Der jüngere westliche Bauteil

schließt sich aber in der gleichen Breite (im Lichten 8,85 m) und Bauart an und

stammt wohl auch noch aus dem XIV. Jahrh. Die siebenjochige Kirche ist ein-

schiffig (im ganzen 44,25 m lang), also der Anlage mancher damaliger Kloster-

kirchen entsprechend und nach

der Ordensregel von äußerster

Einfachheit. Den Verhältnissen

des Kirchenraumes entsprechen

der Aufbau der mit kleinen

Giebeln bekrönten Strebepfei-

ler und die schmalen und hohen

Fenster. Von diesen sind die

acht an der Südseite zweiteilig

und zeigen über den beiden

Spitzbögen einen einfachen

Schlußring; dieselbe Fenster-

form haben die oberen Wände

des Mittelschiffs in der Stifts-

kirche zu Karden, die wahr-

scheinlich noch vor der 1247

erfolgten Weihe dieser Kirche

entstanden. Das Ostfenster an

dem dreiseitigen Chorschluß

dagegen ist dreiteilig und weist

drei einfache, schlanke Spitzbogen ohne Schlußring auf. Eine Fortentwicklung

des Maßwerks gegenüber dieser einfachsten gotischen Fensterbildung bekundet

das ebenfalls dreiteilige Fenster des Westgiebels mit seinen drei Vierpässen,

eine Form, die sich mit denselben Einzelheiten noch häufig bei Bauten in der

Moselgegend, und zwar bei solchen des XIV. Jahrh., wiederfindet, z. B. an der

Kapelle des Zehnthauses in Trarbach, an dem ältesten Teil der dortigen Pfarr-

kirche, an der Klosterkapelle in Karden, der Peterskapelle in Neumagen u. a.

Bildlichen Schmuck weist nur die von einem Birnstabprofil eingerahmte Spitz-

bogentür unter dem Westfenster auf, an der als Schlußstein ein Mönch im

charakteristischen Minontengewand mit flatterndem Schultertuch dient. Die

Michaelsfigur vor dem Westfenster selbst ist vor einigen Jahrzehnten entstanden;

vordem befand sich seit 1848 an derselben Stelle eine „Kolossalfigur" der

h. Barbara.

Abb. 1. Merl, Minoritenkloster, Erdgeschoßgrundriß nach einem

Plan von Troisson aus dem Jahre 1813.

2 Toepfer, Hunolsteinisches Urkundenbuch I, 84, 139, III, 199.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 2

Hunolstein genannt Spiess, der 1294 starb und dessen Witwe und Sohn im selben

Jahr einen Bruder des Merler Klosters, ihren Beichtvater, zu ihrem Bevollmäch-

tigten in ihrem Streit mit der Stadt Köln ernannten, oder aber dieser Sohn

desselben Namens, Herr von Neumagen, der von 1293 ab genannt ist und am

25. April 1321 starb2. Vielleicht hat eine Stiftung in dem Todesjahr des jünge-

ren Johann Spiess zu der Annahme geführt, daß damals erst das Kloster ge-

gründet worden sei.

Noch kann man an mehreren Merkzeichen zwei Bauteile unterscheiden, wo-

von der östliche ungefähr 22,50 m Länge hat. Der jüngere westliche Bauteil

schließt sich aber in der gleichen Breite (im Lichten 8,85 m) und Bauart an und

stammt wohl auch noch aus dem XIV. Jahrh. Die siebenjochige Kirche ist ein-

schiffig (im ganzen 44,25 m lang), also der Anlage mancher damaliger Kloster-

kirchen entsprechend und nach

der Ordensregel von äußerster

Einfachheit. Den Verhältnissen

des Kirchenraumes entsprechen

der Aufbau der mit kleinen

Giebeln bekrönten Strebepfei-

ler und die schmalen und hohen

Fenster. Von diesen sind die

acht an der Südseite zweiteilig

und zeigen über den beiden

Spitzbögen einen einfachen

Schlußring; dieselbe Fenster-

form haben die oberen Wände

des Mittelschiffs in der Stifts-

kirche zu Karden, die wahr-

scheinlich noch vor der 1247

erfolgten Weihe dieser Kirche

entstanden. Das Ostfenster an

dem dreiseitigen Chorschluß

dagegen ist dreiteilig und weist

drei einfache, schlanke Spitzbogen ohne Schlußring auf. Eine Fortentwicklung

des Maßwerks gegenüber dieser einfachsten gotischen Fensterbildung bekundet

das ebenfalls dreiteilige Fenster des Westgiebels mit seinen drei Vierpässen,

eine Form, die sich mit denselben Einzelheiten noch häufig bei Bauten in der

Moselgegend, und zwar bei solchen des XIV. Jahrh., wiederfindet, z. B. an der

Kapelle des Zehnthauses in Trarbach, an dem ältesten Teil der dortigen Pfarr-

kirche, an der Klosterkapelle in Karden, der Peterskapelle in Neumagen u. a.

Bildlichen Schmuck weist nur die von einem Birnstabprofil eingerahmte Spitz-

bogentür unter dem Westfenster auf, an der als Schlußstein ein Mönch im

charakteristischen Minontengewand mit flatterndem Schultertuch dient. Die

Michaelsfigur vor dem Westfenster selbst ist vor einigen Jahrzehnten entstanden;

vordem befand sich seit 1848 an derselben Stelle eine „Kolossalfigur" der

h. Barbara.

Abb. 1. Merl, Minoritenkloster, Erdgeschoßgrundriß nach einem

Plan von Troisson aus dem Jahre 1813.

2 Toepfer, Hunolsteinisches Urkundenbuch I, 84, 139, III, 199.