Nr. 2

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

11

Erst aus dem XV. Jahrh. stammt wohl der Emporeneinbau an der Westseite,

der auf drei Spitzbogen über achteckigen Pfeilern ruht. Vielleicht ist er gleichaltrig

mit dem an der Nordseite der Kirche anschließenden Klosterneubau, von dem

noch die Sakristei neben dem Chor erhalten ist, ein jetzt geteilter vierjochiger

Raum mit achteckigem Mittelpfeiler, schönen Kreuzgewölben und zwei breiten

dreiteiligen Fenstern, die eine eigenartige Maßwerkzeichnung aufweisen, Herz-

formen, die ein Zwischenglied zwischen den hochgotischen und spätgotischen

Maßwerkformen darstellen. Diese Sakristei ist wohl das älteste Beispiel der später

H-v-wsr-

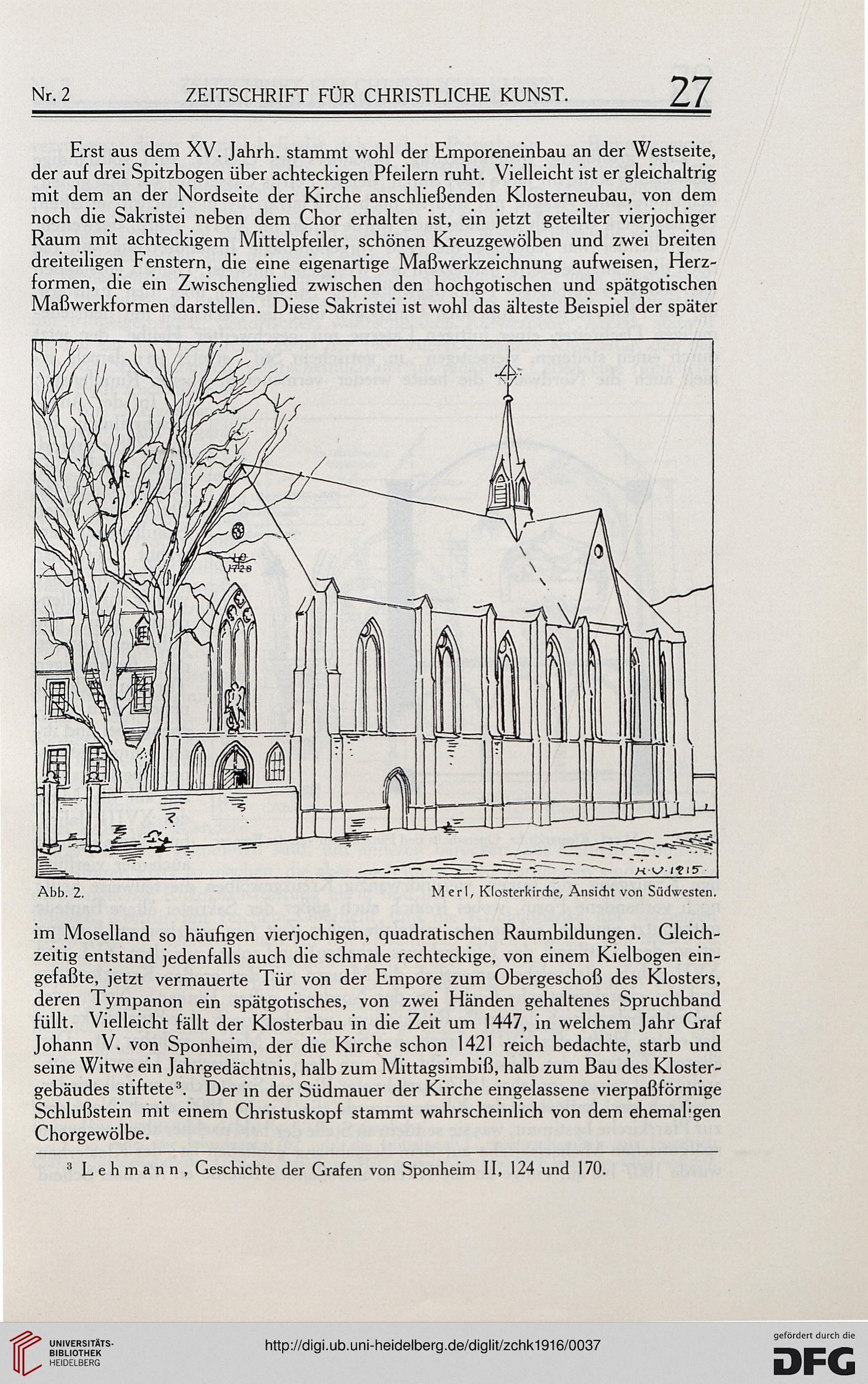

Abb. 2.

Merl, Klosterkirche, Ansicht von Südwesten.

im Moselland so häufigen vierjochigen, quadratischen Raumbildungen. Gleich-

zeitig entstand jedenfalls auch die schmale rechteckige, von einem Kielbogen ein-

gefaßte, jetzt vermauerte Tür von der Empore zum Obergeschoß des Klosters,

deren Tympanon ein spätgotisches, von zwei Händen gehaltenes Spruchband

füllt. Vielleicht fällt der Klosterbau in die Zeit um 1447, in welchem Jahr Graf

Johann V. von Sponheim, der die Kirche schon 1421 reich bedachte, starb und

seine Witwe ein Jahrgedächtnis, halb zum Mittagsimbiß, halb zum Bau des Kloster-

gebäudes stiftete3. Der in der Südmauer der Kirche eingelassene vierpaßförmige

Schlußstein mit einem Christuskopf stammt wahrscheinlich von dem ehemal'gen

Chorgewölbe.

3 Lehmann, Geschichte der Grafen von Sponheim II, 124 und 170.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

11

Erst aus dem XV. Jahrh. stammt wohl der Emporeneinbau an der Westseite,

der auf drei Spitzbogen über achteckigen Pfeilern ruht. Vielleicht ist er gleichaltrig

mit dem an der Nordseite der Kirche anschließenden Klosterneubau, von dem

noch die Sakristei neben dem Chor erhalten ist, ein jetzt geteilter vierjochiger

Raum mit achteckigem Mittelpfeiler, schönen Kreuzgewölben und zwei breiten

dreiteiligen Fenstern, die eine eigenartige Maßwerkzeichnung aufweisen, Herz-

formen, die ein Zwischenglied zwischen den hochgotischen und spätgotischen

Maßwerkformen darstellen. Diese Sakristei ist wohl das älteste Beispiel der später

H-v-wsr-

Abb. 2.

Merl, Klosterkirche, Ansicht von Südwesten.

im Moselland so häufigen vierjochigen, quadratischen Raumbildungen. Gleich-

zeitig entstand jedenfalls auch die schmale rechteckige, von einem Kielbogen ein-

gefaßte, jetzt vermauerte Tür von der Empore zum Obergeschoß des Klosters,

deren Tympanon ein spätgotisches, von zwei Händen gehaltenes Spruchband

füllt. Vielleicht fällt der Klosterbau in die Zeit um 1447, in welchem Jahr Graf

Johann V. von Sponheim, der die Kirche schon 1421 reich bedachte, starb und

seine Witwe ein Jahrgedächtnis, halb zum Mittagsimbiß, halb zum Bau des Kloster-

gebäudes stiftete3. Der in der Südmauer der Kirche eingelassene vierpaßförmige

Schlußstein mit einem Christuskopf stammt wahrscheinlich von dem ehemal'gen

Chorgewölbe.

3 Lehmann, Geschichte der Grafen von Sponheim II, 124 und 170.