28

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 2

Eine gründliche Instandsetzung, besonders des Giebels, und vollständige

Ausweisung sollte im Jahre 1669 durch Meister Petrus Casserinus vor sich gehen;

der interessante Akkord mit ihm ist noch im Pfarrarchiv in Abschrift erhalten.

Ob das Werk wirklich zustande kam, wurde schon im XVIII. Jahrh. bezweifelt.

Umgreifender war jedenfalls die 1728 vorgenommene Instandsetzung, auf die

noch die schmiedeeiserne Jahreszahl am Westgiebel hinweist. Damals entstanden

das heutige rundbogige Tonnengewölbe mit Stichkappen über den Fenstern,

die auf Pfeilervorlagen ruhenden Gurtbögen und der Dachstuhl mit dem ehe-

maligen Dachreiter, einer luftigen Laterne mit geschweifter Haube, der jetzt

durch einen steiferen, vierseitigen „in gotischem Stil" ersetzt ist; damals er-

hielt auch die Nordwand die heute wieder vermauerten oberen Rundfenster.

In der Amts-

beschreibung, die

um 1788 entstand,

findet sich ein

Klosterneubau (an

Stelle des alten

Schulhauses) er-

wähnt, der also

wohl nicht lange

vorher zur Vollen-

dung kam; die

hübschen Formen

der flachbogigen

Tür zum Kloster

neben dem Kir-

chengiebel und ih-

res schmiedeeiser-

nen Oberlichts wei-

sen auf die Mitte

des XVIII. Jahrh.

hin. Damals erhielt

auch der vierflüg-

lige Kreuzgang mit seinen vierundzwanzig Kreuzgewölben die teilweise heute

noch vorhandene Form, wobei freilich auch außer der Sakristei ältere Bauteile

mitbenutzt wurden, solche aus mittelalterlicher Zeit (ein spitzbogiger Eingang

ist an dem Ostflügel des Klosterbaues erhalten) und solche aus dem XVI. und

XVII. Jahrh., als welche namentlich die Mauern mit den großen Kreuzfenstern

und der charakteristische Giebel an der Nordseite gelten können. Neben der

Sakristei befand sich das große Refektorium, von dem noch eine Stuckdecke aus

der ersten Hälfte des XVIII. Jahrh. mit Spuren von Malerei sichtbar ist. Den

älteren Zustand des Klosters gibt ein von dem französischen Departements-

architekt Troisson im Jahre 1807 gezeichneter Plan im Stadtarchiv zu Zell wieder.

Nach der Auflösung des Klosters wurde die Kirche 1805 durch Napoleon

zur Pfarrkirche bestimmt, was sie seitdem an Stelle der bald nachher abgebrochenen

spätgotischen Michaelskirche auf dem Bergabhang geblieben ist; der Klosterbau

wurde 1807 bis auf einige an die Kirche anstoßenden Räume an Michael Scheid

OQmT$cfr).ts i i Jfittft

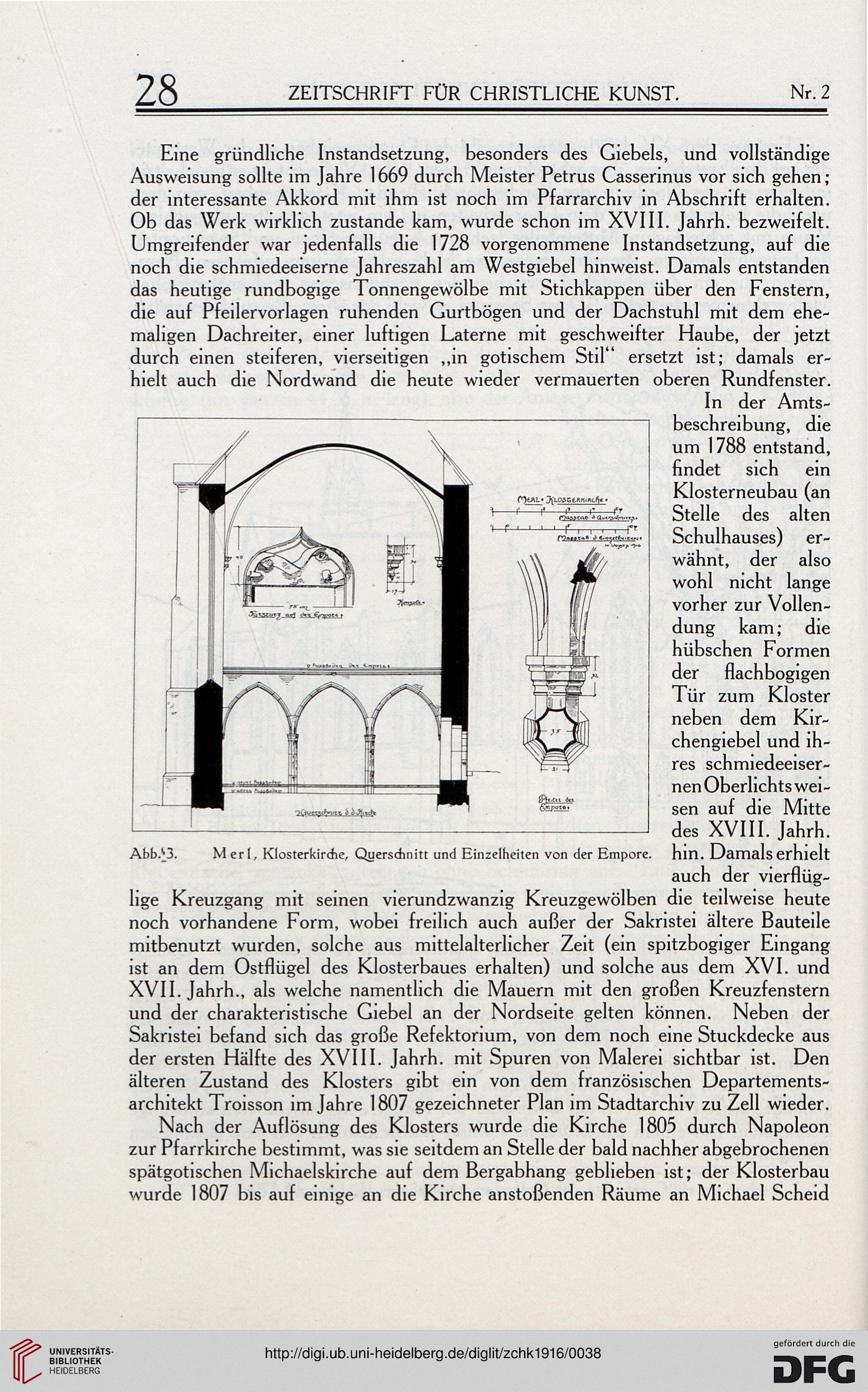

Abb>3. Merl, Klosterkirche, Querschnitt und Einzelheiten von der Empore.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 2

Eine gründliche Instandsetzung, besonders des Giebels, und vollständige

Ausweisung sollte im Jahre 1669 durch Meister Petrus Casserinus vor sich gehen;

der interessante Akkord mit ihm ist noch im Pfarrarchiv in Abschrift erhalten.

Ob das Werk wirklich zustande kam, wurde schon im XVIII. Jahrh. bezweifelt.

Umgreifender war jedenfalls die 1728 vorgenommene Instandsetzung, auf die

noch die schmiedeeiserne Jahreszahl am Westgiebel hinweist. Damals entstanden

das heutige rundbogige Tonnengewölbe mit Stichkappen über den Fenstern,

die auf Pfeilervorlagen ruhenden Gurtbögen und der Dachstuhl mit dem ehe-

maligen Dachreiter, einer luftigen Laterne mit geschweifter Haube, der jetzt

durch einen steiferen, vierseitigen „in gotischem Stil" ersetzt ist; damals er-

hielt auch die Nordwand die heute wieder vermauerten oberen Rundfenster.

In der Amts-

beschreibung, die

um 1788 entstand,

findet sich ein

Klosterneubau (an

Stelle des alten

Schulhauses) er-

wähnt, der also

wohl nicht lange

vorher zur Vollen-

dung kam; die

hübschen Formen

der flachbogigen

Tür zum Kloster

neben dem Kir-

chengiebel und ih-

res schmiedeeiser-

nen Oberlichts wei-

sen auf die Mitte

des XVIII. Jahrh.

hin. Damals erhielt

auch der vierflüg-

lige Kreuzgang mit seinen vierundzwanzig Kreuzgewölben die teilweise heute

noch vorhandene Form, wobei freilich auch außer der Sakristei ältere Bauteile

mitbenutzt wurden, solche aus mittelalterlicher Zeit (ein spitzbogiger Eingang

ist an dem Ostflügel des Klosterbaues erhalten) und solche aus dem XVI. und

XVII. Jahrh., als welche namentlich die Mauern mit den großen Kreuzfenstern

und der charakteristische Giebel an der Nordseite gelten können. Neben der

Sakristei befand sich das große Refektorium, von dem noch eine Stuckdecke aus

der ersten Hälfte des XVIII. Jahrh. mit Spuren von Malerei sichtbar ist. Den

älteren Zustand des Klosters gibt ein von dem französischen Departements-

architekt Troisson im Jahre 1807 gezeichneter Plan im Stadtarchiv zu Zell wieder.

Nach der Auflösung des Klosters wurde die Kirche 1805 durch Napoleon

zur Pfarrkirche bestimmt, was sie seitdem an Stelle der bald nachher abgebrochenen

spätgotischen Michaelskirche auf dem Bergabhang geblieben ist; der Klosterbau

wurde 1807 bis auf einige an die Kirche anstoßenden Räume an Michael Scheid

OQmT$cfr).ts i i Jfittft

Abb>3. Merl, Klosterkirche, Querschnitt und Einzelheiten von der Empore.