Nr. 3

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

37

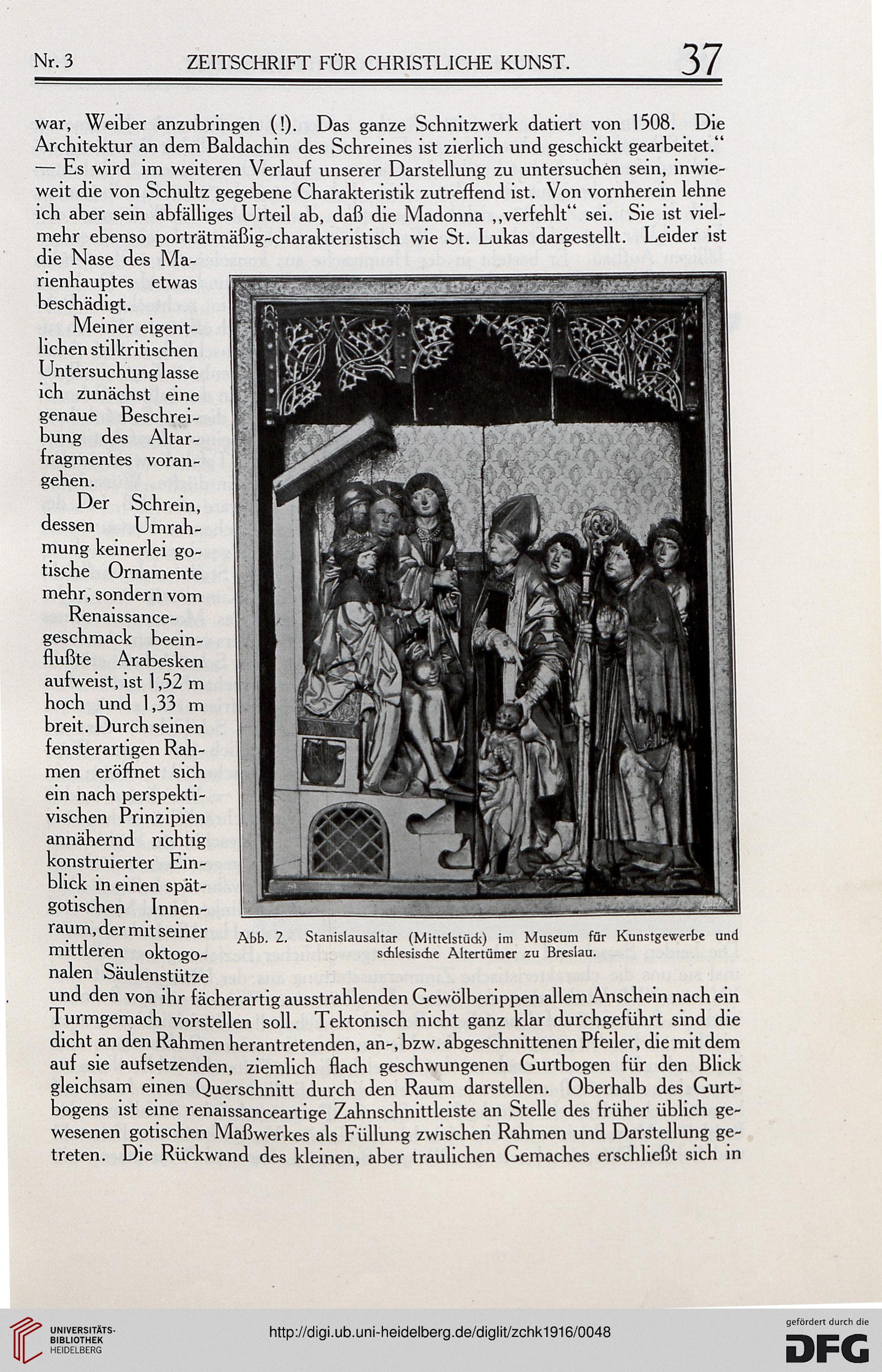

war, Weiber anzubringen (!). Das ganze Schnitzwerk datiert von 1508. Die

Architektur an dem Baldachin des Schreines ist zierlich und geschickt gearbeitet."

— Es wird im weiteren Verlauf unserer Darstellung zu untersuchen sein, inwie-

weit die von Schultz gegebene Charakteristik zutreffend ist. Von vornherein lehne

ich aber sein abfälliges Urteil ab, daß die Madonna „verfehlt" sei. Sie ist viel-

mehr ebenso porträtmäßig-charakteristisch wie St. Lukas dargestellt. Leider ist

die Nase des Ma-

rienhauptes etwas

beschädigt.

Meiner eigent-

lichen stilkritischen

Untersuchung lasse

ich zunächst eine

genaue Beschrei-

bung des Altar-

fragmentes voran-

gehen.

Der Schrein,

dessen Umrah-

mung keinerlei go-

tische Ornamente

mehr, sondern vom

Renaissance-

geschmack beein-

flußte Arabesken

aufweist, ist 1,52 m

hoch und 1,33 m

breit. Durch seinen

fensterartigen Rah-

men eröffnet sich

ein nach perspekti-

vischen Prinzipien

annähernd richtig

konstruierter Ein-

blick in einen spät-

gotischen Innen-

raum, der mit seiner

mittleren oktogo-

nalen Säulenstütze

und den von ihr fächerartig ausstrahlenden Gewölberippen allem Anschein nach ein

Turmgemach vorstellen soll. Tektonisch nicht ganz klar durchgeführt sind die

dicht an den Rahmen herantretenden, an-, bzw. abgeschnittenen Pfeiler, die mit dem

auf sie aufsetzenden, ziemlich flach geschwungenen Gurtbogen für den Blick

gleichsam einen Querschnitt durch den Raum darstellen. Oberhalb des Gurt-

bogens ist eine renaissanceartige Zahnschnittleiste an Stelle des früher üblich ge-

wesenen gotischen Maßwerkes als Füllung zwischen Rahmen und Darstellung ge-

treten. Die Rückwand des kleinen, aber traulichen Gemaches erschließt sich in

Abb. 2. Stanislausaltar (MittelstüA) im Museum für Kunstgewerbe und

schlesisdie Altertümer zu Breslau.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

37

war, Weiber anzubringen (!). Das ganze Schnitzwerk datiert von 1508. Die

Architektur an dem Baldachin des Schreines ist zierlich und geschickt gearbeitet."

— Es wird im weiteren Verlauf unserer Darstellung zu untersuchen sein, inwie-

weit die von Schultz gegebene Charakteristik zutreffend ist. Von vornherein lehne

ich aber sein abfälliges Urteil ab, daß die Madonna „verfehlt" sei. Sie ist viel-

mehr ebenso porträtmäßig-charakteristisch wie St. Lukas dargestellt. Leider ist

die Nase des Ma-

rienhauptes etwas

beschädigt.

Meiner eigent-

lichen stilkritischen

Untersuchung lasse

ich zunächst eine

genaue Beschrei-

bung des Altar-

fragmentes voran-

gehen.

Der Schrein,

dessen Umrah-

mung keinerlei go-

tische Ornamente

mehr, sondern vom

Renaissance-

geschmack beein-

flußte Arabesken

aufweist, ist 1,52 m

hoch und 1,33 m

breit. Durch seinen

fensterartigen Rah-

men eröffnet sich

ein nach perspekti-

vischen Prinzipien

annähernd richtig

konstruierter Ein-

blick in einen spät-

gotischen Innen-

raum, der mit seiner

mittleren oktogo-

nalen Säulenstütze

und den von ihr fächerartig ausstrahlenden Gewölberippen allem Anschein nach ein

Turmgemach vorstellen soll. Tektonisch nicht ganz klar durchgeführt sind die

dicht an den Rahmen herantretenden, an-, bzw. abgeschnittenen Pfeiler, die mit dem

auf sie aufsetzenden, ziemlich flach geschwungenen Gurtbogen für den Blick

gleichsam einen Querschnitt durch den Raum darstellen. Oberhalb des Gurt-

bogens ist eine renaissanceartige Zahnschnittleiste an Stelle des früher üblich ge-

wesenen gotischen Maßwerkes als Füllung zwischen Rahmen und Darstellung ge-

treten. Die Rückwand des kleinen, aber traulichen Gemaches erschließt sich in

Abb. 2. Stanislausaltar (MittelstüA) im Museum für Kunstgewerbe und

schlesisdie Altertümer zu Breslau.