76

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 5

Die Ähnlichkeit der trotz des winzigen Raumes so nahe verwandten Bildchen in

Köln und Rom läßt vermuten, daß beide einer Vorlage nachgebildet sind. Diese

wird aber nicht in Rom entstanden sein, weil sie in der zömeterialen Malerei und

der Sarkophagplastik keine Spuren hinterlassen hat14.

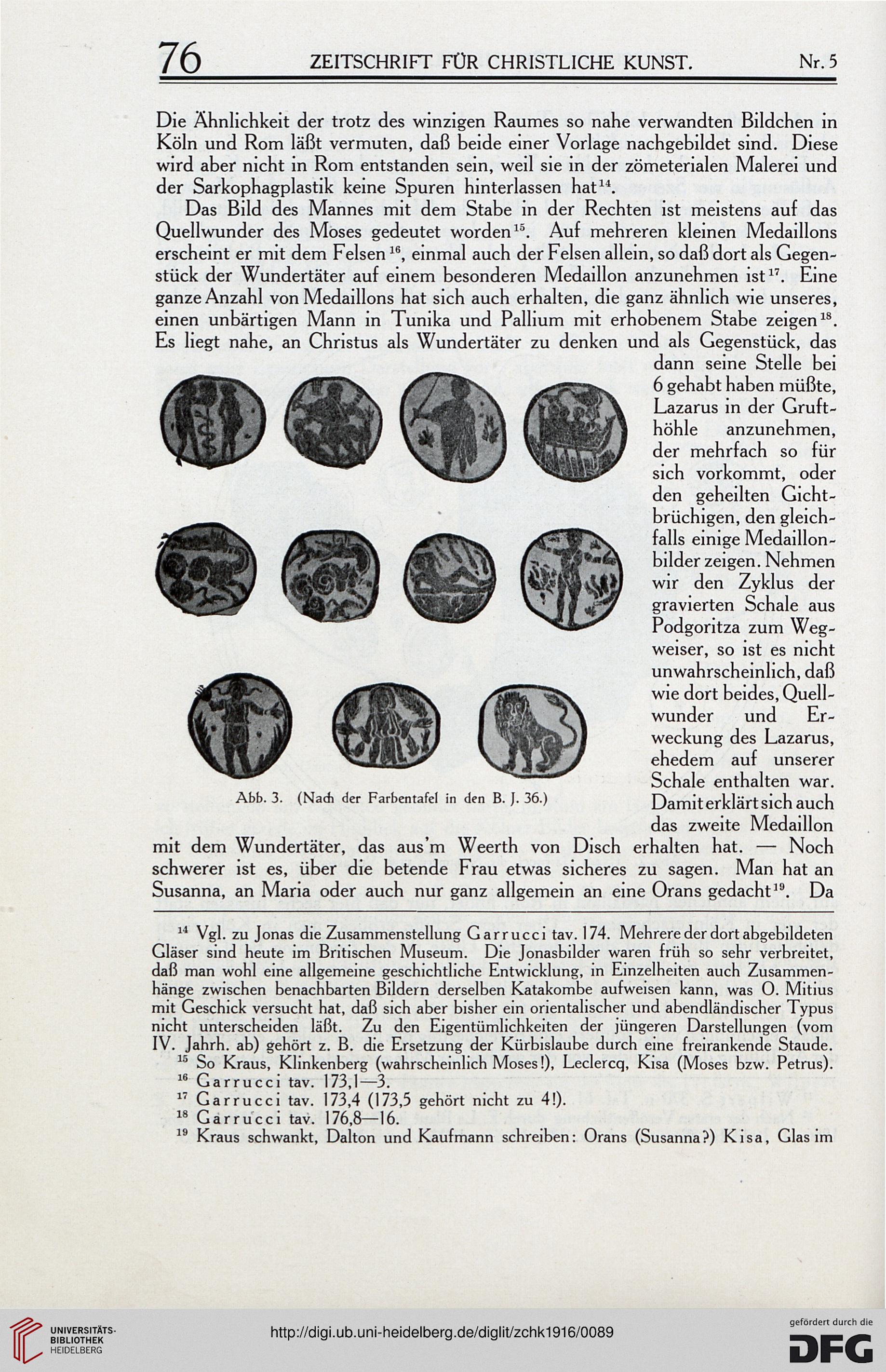

Das Bild des Mannes mit dem Stabe in der Rechten ist meistens auf das

Quellwunder des Moses gedeutet worden15. Auf mehreren kleinen Medaillons

erscheint er mit dem Felsen16, einmal auch der Felsen allein, so daß dort als Gegen-

stück der Wundertäter auf einem besonderen Medaillon anzunehmen ist17. Eine

ganze Anzahl von Medaillons hat sich auch erhalten, die ganz ähnlich wie unseres,

einen unbärtigen Mann in Tunika und Pallium mit erhobenem Stabe zeigen18.

Es liegt nahe, an Christus als Wundertäter zu denken und als Gegenstück, das

dann seine Stelle bei

6 gehabt haben müßte,

Lazarus in der Gruft-

höhle anzunehmen,

der mehrfach so für

sich vorkommt, oder

den geheilten Gicht-

brüchigen, den gleich-

falls einige Medaillon-

bilder zeigen. Nehmen

wir den Zyklus der

gravierten Schale aus

Podgontza zum Weg-

weiser, so ist es nicht

unwahrscheinlich, daß

wie dort beides, Quell-

wunder und Er-

weckung des Lazarus,

ehedem auf unserer

Schale enthalten war.

Damit erklärt sich auch

das zweite Medaillon

mit dem Wundertäter, das aus'm Weerth von Disch erhalten hat. — Noch

schwerer ist es, über die betende Frau etwas sicheres zu sagen. Man hat an

Susanna, an Maria oder auch nur ganz allgemein an eine Orans gedacht39. Da

14 Vgl. zu Jonas die Zusammenstellung Garrucci tav. 174. Mehrere der dort abgebildeten

Gläser sind heute im Britischen Museum. Die Jonasbilder waren früh so sehr verbreitet,

daß man wohl eine allgemeine geschichtliche Entwicklung, in Einzelheiten auch Zusammen-

hänge zwischen benachbarten Bildern derselben Katakombe aufweisen kann, was O. Mitius

mit Geschick versucht hat, daß sich aber bisher ein orientalischer und abendländischer Typus

nicht unterscheiden läßt. Zu den Eigentümlichkeiten der jüngeren Darstellungen (vom

IV. Jahrh. ab) gehört z. B. die Ersetzung der Kürbislaube durch eine freirankende Staude.

15 So Kraus, Klinkenberg (wahrscheinlich Moses!), Leclercq, Kisa (Moses bzw. Petrus).

16 Garrucci tav. 173,1—3.

17 Garrucci tav. 173,4 (173,5 gehört nicht zu 4!).

18 Garrucci tav. 176,8—16.

19 Kraus schwankt, Dalton und Kaufmann schreiben: Orans (Susanna?) Kisa, Glas im

Abb. 3. (Narfi der Farbentafel in den B. J. 36.)

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 5

Die Ähnlichkeit der trotz des winzigen Raumes so nahe verwandten Bildchen in

Köln und Rom läßt vermuten, daß beide einer Vorlage nachgebildet sind. Diese

wird aber nicht in Rom entstanden sein, weil sie in der zömeterialen Malerei und

der Sarkophagplastik keine Spuren hinterlassen hat14.

Das Bild des Mannes mit dem Stabe in der Rechten ist meistens auf das

Quellwunder des Moses gedeutet worden15. Auf mehreren kleinen Medaillons

erscheint er mit dem Felsen16, einmal auch der Felsen allein, so daß dort als Gegen-

stück der Wundertäter auf einem besonderen Medaillon anzunehmen ist17. Eine

ganze Anzahl von Medaillons hat sich auch erhalten, die ganz ähnlich wie unseres,

einen unbärtigen Mann in Tunika und Pallium mit erhobenem Stabe zeigen18.

Es liegt nahe, an Christus als Wundertäter zu denken und als Gegenstück, das

dann seine Stelle bei

6 gehabt haben müßte,

Lazarus in der Gruft-

höhle anzunehmen,

der mehrfach so für

sich vorkommt, oder

den geheilten Gicht-

brüchigen, den gleich-

falls einige Medaillon-

bilder zeigen. Nehmen

wir den Zyklus der

gravierten Schale aus

Podgontza zum Weg-

weiser, so ist es nicht

unwahrscheinlich, daß

wie dort beides, Quell-

wunder und Er-

weckung des Lazarus,

ehedem auf unserer

Schale enthalten war.

Damit erklärt sich auch

das zweite Medaillon

mit dem Wundertäter, das aus'm Weerth von Disch erhalten hat. — Noch

schwerer ist es, über die betende Frau etwas sicheres zu sagen. Man hat an

Susanna, an Maria oder auch nur ganz allgemein an eine Orans gedacht39. Da

14 Vgl. zu Jonas die Zusammenstellung Garrucci tav. 174. Mehrere der dort abgebildeten

Gläser sind heute im Britischen Museum. Die Jonasbilder waren früh so sehr verbreitet,

daß man wohl eine allgemeine geschichtliche Entwicklung, in Einzelheiten auch Zusammen-

hänge zwischen benachbarten Bildern derselben Katakombe aufweisen kann, was O. Mitius

mit Geschick versucht hat, daß sich aber bisher ein orientalischer und abendländischer Typus

nicht unterscheiden läßt. Zu den Eigentümlichkeiten der jüngeren Darstellungen (vom

IV. Jahrh. ab) gehört z. B. die Ersetzung der Kürbislaube durch eine freirankende Staude.

15 So Kraus, Klinkenberg (wahrscheinlich Moses!), Leclercq, Kisa (Moses bzw. Petrus).

16 Garrucci tav. 173,1—3.

17 Garrucci tav. 173,4 (173,5 gehört nicht zu 4!).

18 Garrucci tav. 176,8—16.

19 Kraus schwankt, Dalton und Kaufmann schreiben: Orans (Susanna?) Kisa, Glas im

Abb. 3. (Narfi der Farbentafel in den B. J. 36.)