Nr. 6

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

85

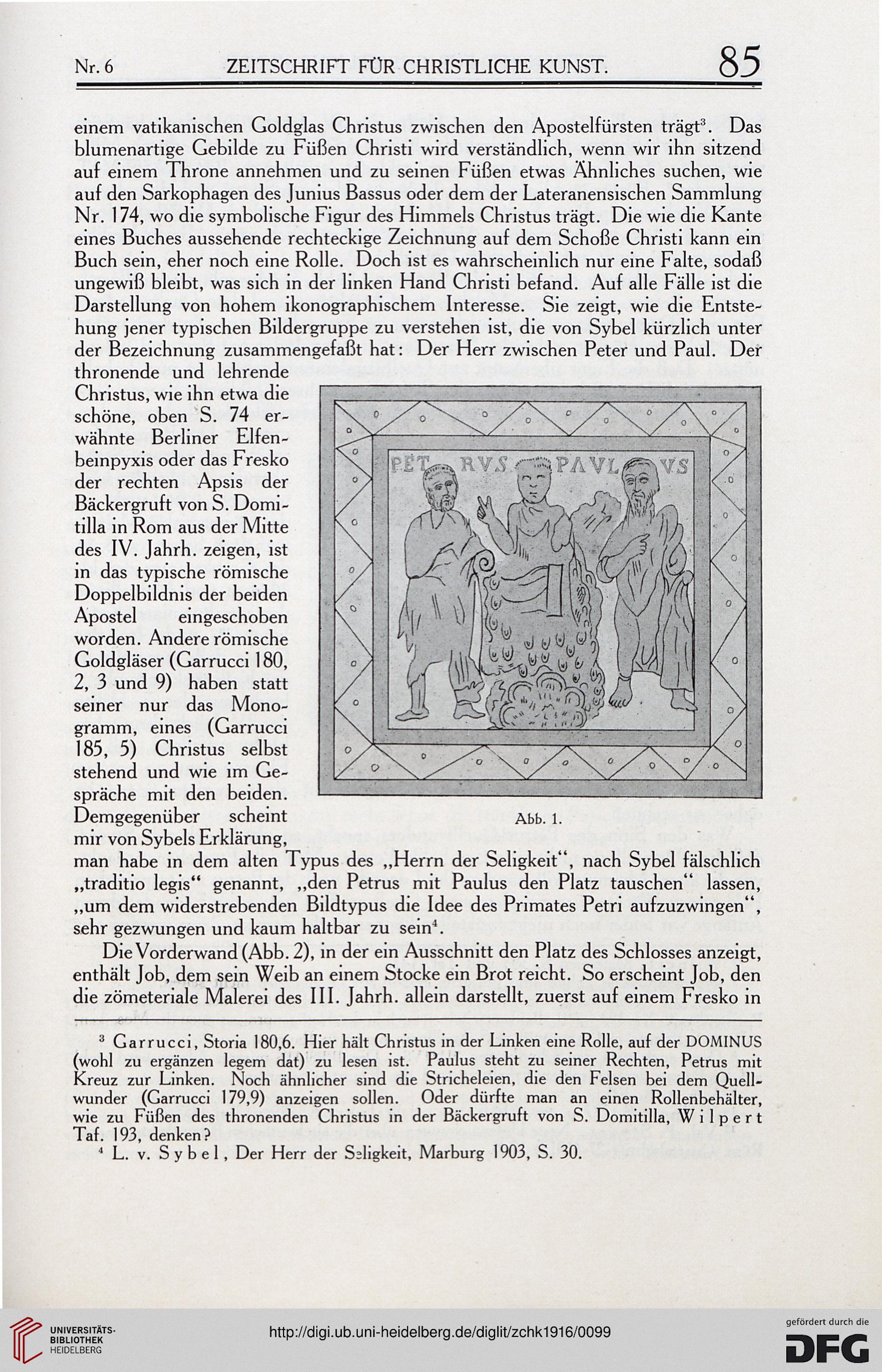

einem vatikanischen Goldglas Christus zwischen den Apostelfürsten trägt3. Das

blumenartige Gebilde zu Füßen Christi wird verständlich, wenn wir ihn sitzend

auf einem Throne annehmen und zu seinen Füßen etwas Ähnliches suchen, wie

auf den Sarkophagen des Junius Bassus oder dem der Lateranensischen Sammlung

Nr. 174, wo die symbolische Figur des Himmels Christus trägt. Die wie die Kante

eines Buches aussehende rechteckige Zeichnung auf dem Schöße Christi kann ein

Buch sein, eher noch eine Rolle. Doch ist es wahrscheinlich nur eine Falte, sodaß

ungewiß bleibt, was sich in der linken Hand Christi befand. Auf alle Fälle ist die

Darstellung von hohem ikonographischem Interesse. Sie zeigt, wie die Entste-

hung jener typischen Bildergruppe zu verstehen ist, die von Sybel kürzlich unter

der Bezeichnung zusammengefaßt hat: Der Herr zwischen Peter und Paul. Der

thronende und lehrende

Christus, wie ihn etwa die

schöne, oben S. 74 er-

wähnte Berliner Elfen-

beinpyxis oder das Fresko

der rechten Apsis der

Bäckergruft von S. Domi-

tilla in Rom aus der Mitte

des IV. Jahrh. zeigen, ist

in das typische römische

Doppelbildnis der beiden

Apostel eingeschoben

worden. Andere römische

Goldgläser (Garrucci 180,

2, 3 und 9) haben statt

seiner nur das Mono-

gramm, eines (Garrucci

185, 5) Christus selbst

stehend und wie im Ge-

spräche mit den beiden.

Demgegenüber scheint

mir von Sybels Erklärung,

man habe in dem alten Typus des „Herrn der Seligkeit", nach Sybel fälschlich

„traditio legis" genannt, „den Petrus mit Paulus den Platz tauschen" lassen,

„um dem widerstrebenden Bildtypus die Idee des Primates Petri aufzuzwingen",

sehr gezwungen und kaum haltbar zu sein4.

Die Vorderwand (Abb. 2), in der em Ausschnitt den Platz des Schlosses anzeigt,

enthält Job, dem sein Weib an einem Stocke ein Brot reicht. So erscheint Job, den

die zömeteriale Malerei des III. Jahrh. allein darstellt, zuerst auf einem Fresko in

Abb. 1.

3 Garrucci, Storia 180,6. Hier hält Christus in der Linken eine Rolle, auf der DOMINUS

(wohl zu ergänzen legem dat) zu lesen ist. Paulus steht zu seiner Rechten, Petrus mit

Kreuz zur Linken. Noch ähnlicher sind die Stricheleien, die den Felsen bei dem Quell-

wunder (Garrucci 179,9) anzeigen sollen. Oder dürfte man an einen Rollenbehälter,

wie zu Füßen des thronenden Christus in der Bäckergruft von S. Domitilla, W i I p e r t

Taf. 193, denken?

4 L. v. S y b e 1 , Der Herr der Seligkeit, Marburg 1903, S. 30.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

85

einem vatikanischen Goldglas Christus zwischen den Apostelfürsten trägt3. Das

blumenartige Gebilde zu Füßen Christi wird verständlich, wenn wir ihn sitzend

auf einem Throne annehmen und zu seinen Füßen etwas Ähnliches suchen, wie

auf den Sarkophagen des Junius Bassus oder dem der Lateranensischen Sammlung

Nr. 174, wo die symbolische Figur des Himmels Christus trägt. Die wie die Kante

eines Buches aussehende rechteckige Zeichnung auf dem Schöße Christi kann ein

Buch sein, eher noch eine Rolle. Doch ist es wahrscheinlich nur eine Falte, sodaß

ungewiß bleibt, was sich in der linken Hand Christi befand. Auf alle Fälle ist die

Darstellung von hohem ikonographischem Interesse. Sie zeigt, wie die Entste-

hung jener typischen Bildergruppe zu verstehen ist, die von Sybel kürzlich unter

der Bezeichnung zusammengefaßt hat: Der Herr zwischen Peter und Paul. Der

thronende und lehrende

Christus, wie ihn etwa die

schöne, oben S. 74 er-

wähnte Berliner Elfen-

beinpyxis oder das Fresko

der rechten Apsis der

Bäckergruft von S. Domi-

tilla in Rom aus der Mitte

des IV. Jahrh. zeigen, ist

in das typische römische

Doppelbildnis der beiden

Apostel eingeschoben

worden. Andere römische

Goldgläser (Garrucci 180,

2, 3 und 9) haben statt

seiner nur das Mono-

gramm, eines (Garrucci

185, 5) Christus selbst

stehend und wie im Ge-

spräche mit den beiden.

Demgegenüber scheint

mir von Sybels Erklärung,

man habe in dem alten Typus des „Herrn der Seligkeit", nach Sybel fälschlich

„traditio legis" genannt, „den Petrus mit Paulus den Platz tauschen" lassen,

„um dem widerstrebenden Bildtypus die Idee des Primates Petri aufzuzwingen",

sehr gezwungen und kaum haltbar zu sein4.

Die Vorderwand (Abb. 2), in der em Ausschnitt den Platz des Schlosses anzeigt,

enthält Job, dem sein Weib an einem Stocke ein Brot reicht. So erscheint Job, den

die zömeteriale Malerei des III. Jahrh. allein darstellt, zuerst auf einem Fresko in

Abb. 1.

3 Garrucci, Storia 180,6. Hier hält Christus in der Linken eine Rolle, auf der DOMINUS

(wohl zu ergänzen legem dat) zu lesen ist. Paulus steht zu seiner Rechten, Petrus mit

Kreuz zur Linken. Noch ähnlicher sind die Stricheleien, die den Felsen bei dem Quell-

wunder (Garrucci 179,9) anzeigen sollen. Oder dürfte man an einen Rollenbehälter,

wie zu Füßen des thronenden Christus in der Bäckergruft von S. Domitilla, W i I p e r t

Taf. 193, denken?

4 L. v. S y b e 1 , Der Herr der Seligkeit, Marburg 1903, S. 30.