106

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Mr. 7

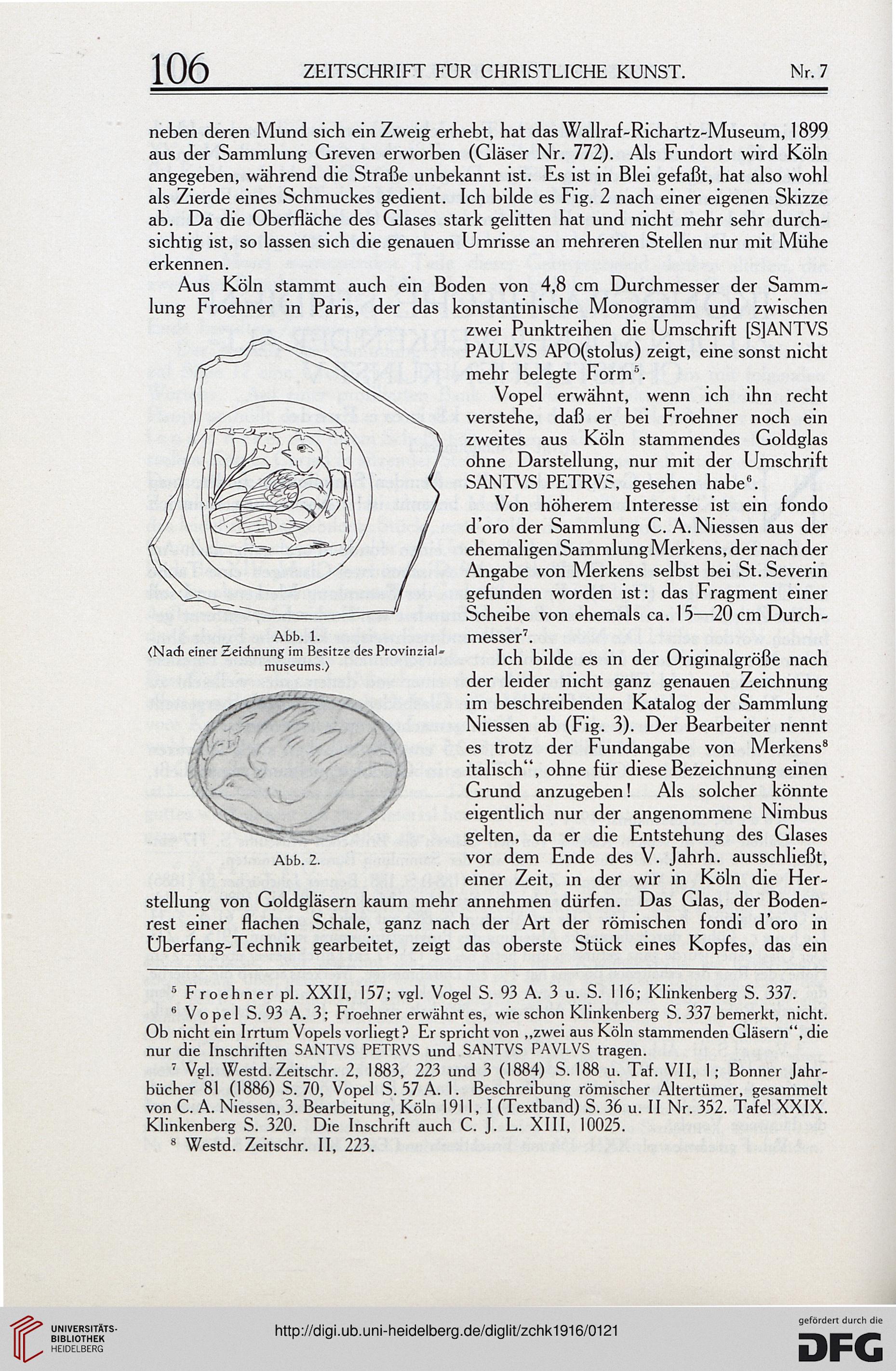

neben deren Mund sich ein Zweig erhebt, hat das Wallraf-Richartz-Museum, 1899

aus der Sammlung Greven erworben (Gläser Nr. 772). Als Fundort wird Köln

angegeben, während die Straße unbekannt ist. Es ist in Blei gefaßt, hat also wohl

als Zierde eines Schmuckes gedient. Ich bilde es Fig. 2 nach einer eigenen Skizze

ab. Da die Oberfläche des Glases stark gelitten hat und nicht mehr sehr durch-

sichtig ist, so lassen sich die genauen Umrisse an mehreren Stellen nur mit Mühe

erkennen.

Aus Köln stammt auch ein Boden von 4,8 cm Durchmesser der Samm-

lung Froehner in Paris, der das konstantinische Monogramm und zwischen

zwei Punktreihen die Umschrift [SjANTVS

PAULVS APO(stolus) zeigt, eine sonst nicht

mehr belegte Form5.

Vopel erwähnt, wenn ich ihn recht

verstehe, daß er bei Froehner noch ein

zweites aus Köln stammendes Goldglas

ohne Darstellung, nur mit der Umschrift

SANTVS PETRV5, gesehen habe6.

Von höherem Interesse ist ein fondo

d'oro der Sammlung C. A. Niessen aus der

ehemaligen Sammlung Merkens, der nach der

Angabe von Merkens selbst bei St. Severin

gefunden worden ist: das Fragment einer

Scheibe von ehemals ca. 15—20 cm Durch-

messer7.

Ich bilde es in der Originalgröße nach

der leider nicht ganz genauen Zeichnung

im beschreibenden Katalog der Sammlung

Niessen ab (Fig. 3). Der Bearbeiter nennt

es trotz der Fundangabe von Merkens8

italisch", ohne für diese Bezeichnung einen

Abb. 1.

(Nach einer Zeichnung im Besitze des ProvinziaU

museums.)

Grund anzugeben! Als solcher könnte

eigentlich nur der angenommene Nimbus

gelten, da er die Entstehung des Glases

Abb. 2. vor dem Ende des V. Jahrh. ausschließt,

einer Zeit, in der wir in Köln die Her-

stellung von Goldgläsern kaum mehr annehmen dürfen. Das Glas, der Boden-

rest einer flachen Schale, ganz nach der Art der römischen fondi d'oro in

Uberfang-Technik gearbeitet, zeigt das oberste Stück eines Kopfes, das ein

5 Froehner pl. XXII, 157; vgl. Vogel S. 93 A. 3 u. S. 116; Klinkenberg S. 337.

6 Vopel S. 93 A. 3; Froehner erwähnt es, wie schon Klinkenberg S. 337 bemerkt, nicht.

Ob nicht ein Irrtum Vopels vorliegt ? Er spricht von „zwei aus Köln stammenden Gläsern", die

nur die Inschriften SANTVS PETRVS und SANTVS PAVLVS tragen.

7 Vgl. Westd. Zeitschr. 2, 1883, 223 und 3 (1884) S. 188 u. Taf. VII, 1 ; Bonner Jahr-

bücher 81 (1886) S. 70, Vopel S. 57 A. 1. Beschreibung römischer Altertümer, gesammelt

von C. A. Niessen, 3. Bearbeitung, Köln 1911, I (Textband) S. 36 u. II Nr. 352. Tafel XXIX.

Klinkenberg S. 320. Die Inschrift auch C. J. L. XIII, 10025.

8 Westd. Zeitschr. II, 223.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Mr. 7

neben deren Mund sich ein Zweig erhebt, hat das Wallraf-Richartz-Museum, 1899

aus der Sammlung Greven erworben (Gläser Nr. 772). Als Fundort wird Köln

angegeben, während die Straße unbekannt ist. Es ist in Blei gefaßt, hat also wohl

als Zierde eines Schmuckes gedient. Ich bilde es Fig. 2 nach einer eigenen Skizze

ab. Da die Oberfläche des Glases stark gelitten hat und nicht mehr sehr durch-

sichtig ist, so lassen sich die genauen Umrisse an mehreren Stellen nur mit Mühe

erkennen.

Aus Köln stammt auch ein Boden von 4,8 cm Durchmesser der Samm-

lung Froehner in Paris, der das konstantinische Monogramm und zwischen

zwei Punktreihen die Umschrift [SjANTVS

PAULVS APO(stolus) zeigt, eine sonst nicht

mehr belegte Form5.

Vopel erwähnt, wenn ich ihn recht

verstehe, daß er bei Froehner noch ein

zweites aus Köln stammendes Goldglas

ohne Darstellung, nur mit der Umschrift

SANTVS PETRV5, gesehen habe6.

Von höherem Interesse ist ein fondo

d'oro der Sammlung C. A. Niessen aus der

ehemaligen Sammlung Merkens, der nach der

Angabe von Merkens selbst bei St. Severin

gefunden worden ist: das Fragment einer

Scheibe von ehemals ca. 15—20 cm Durch-

messer7.

Ich bilde es in der Originalgröße nach

der leider nicht ganz genauen Zeichnung

im beschreibenden Katalog der Sammlung

Niessen ab (Fig. 3). Der Bearbeiter nennt

es trotz der Fundangabe von Merkens8

italisch", ohne für diese Bezeichnung einen

Abb. 1.

(Nach einer Zeichnung im Besitze des ProvinziaU

museums.)

Grund anzugeben! Als solcher könnte

eigentlich nur der angenommene Nimbus

gelten, da er die Entstehung des Glases

Abb. 2. vor dem Ende des V. Jahrh. ausschließt,

einer Zeit, in der wir in Köln die Her-

stellung von Goldgläsern kaum mehr annehmen dürfen. Das Glas, der Boden-

rest einer flachen Schale, ganz nach der Art der römischen fondi d'oro in

Uberfang-Technik gearbeitet, zeigt das oberste Stück eines Kopfes, das ein

5 Froehner pl. XXII, 157; vgl. Vogel S. 93 A. 3 u. S. 116; Klinkenberg S. 337.

6 Vopel S. 93 A. 3; Froehner erwähnt es, wie schon Klinkenberg S. 337 bemerkt, nicht.

Ob nicht ein Irrtum Vopels vorliegt ? Er spricht von „zwei aus Köln stammenden Gläsern", die

nur die Inschriften SANTVS PETRVS und SANTVS PAVLVS tragen.

7 Vgl. Westd. Zeitschr. 2, 1883, 223 und 3 (1884) S. 188 u. Taf. VII, 1 ; Bonner Jahr-

bücher 81 (1886) S. 70, Vopel S. 57 A. 1. Beschreibung römischer Altertümer, gesammelt

von C. A. Niessen, 3. Bearbeitung, Köln 1911, I (Textband) S. 36 u. II Nr. 352. Tafel XXIX.

Klinkenberg S. 320. Die Inschrift auch C. J. L. XIII, 10025.

8 Westd. Zeitschr. II, 223.