Nr. 10/

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

173

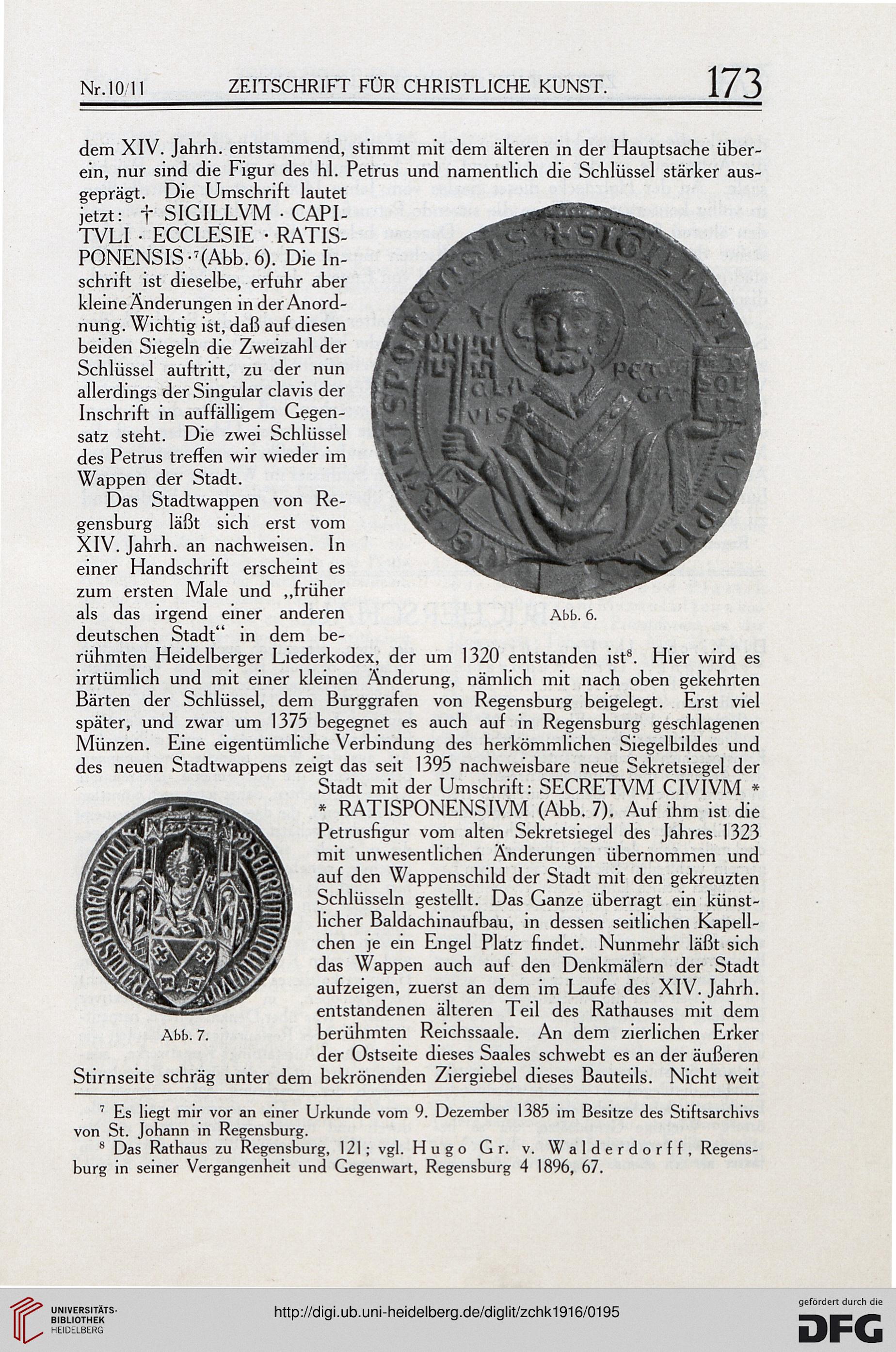

dem XIV. Jahrh. entstammend, stimmt mit dem älteren in der Hauptsache über-

ein, nur sind die Figur des hl. Petrus und namentlich die Schlüssel stärker aus-

geprägt. Die Umschrift lautet

jetzt: t SIGILLVM • CAPI-

TVLI • ECCLESIE • RATIS-

PONENSIS-7(Abb.6). Die In-

schrift ist dieselbe, erfuhr aber

kleine Änderungen in der Anord-

nung. Wichtig ist, daß auf diesen

beiden Siegeln die Zweizahl der

Schlüssel auftritt, zu der nun

allerdings der Singular clavis der

Inschrift in auffälligem Gegen-

satz steht. Die zwei Schlüssel

des Petrus treffen wir wieder im

Wappen der Stadt.

Das Stadtwappen von Re-

gensburg läßt sich erst vom

XIV. Jahrh. an nachweisen. In

einer Handschrift erscheint es

zum ersten Male und „früher

als das irgend einer anderen

deutschen Stadt" in dem be-

rühmten Heidelberger Liederkodex, der um 1320 entstanden ist8. Hier wird es

irrtümlich und mit einer kleinen Änderung, nämlich mit nach oben gekehrten

Barten der Schlüssel, dem Burggrafen von Regensburg beigelegt. Erst viel

später, und zwar um 1375 begegnet es auch auf in Regensburg geschlagenen

Münzen. Eine eigentümliche Verbindung des herkömmlichen Siegelbildes und

des neuen Stadtwappens zeigt das seit 1395 nachweisbare neue Sekretsiegel der

Stadt mit der Umschrift: SECRETVM CIVIVM *

* RATISPONENSIVM (Abb. 7). Auf ihm ist die

Petrusfigur vom alten Sekretsiegel des Jahres 1323

mit unwesentlichen Änderungen übernommen und

auf den Wappenschild der Stadt mit den gekreuzten

Schlüsseln gestellt. Das Ganze überragt ein künst-

licher Baldachinaufbau, in dessen seitlichen Kapell-

chen je ein Engel Platz findet. Nunmehr läßt sich

das Wappen auch auf den Denkmälern der Stadt

aufzeigen, zuerst an dem im Laufe des XIV. Jahrh.

entstandenen älteren Teil des Rathauses mit dem

berühmten Reichssaale. An dem zierlichen Erker

der Ostseite dieses Saales schwebt es an der äußeren

Stirnseite schräg unter dem bekrönenden Ziergiebel dieses Bauteils. Nicht weit

Abb. 6.

Abb. 7.

7 Es liegt mir vor an einer Urkunde vom 9. Dezember 1385 im Besitze des Stiftsarchivs

von St. Johann in Regensburg.

8 Das Rathaus zu Regensburg, 121; vgl. Hugo Gr. v. Walderdorff, Regens-

burg in seiner Vergangenheit und Gegenwart, Regensburg 4 1896, 67.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

173

dem XIV. Jahrh. entstammend, stimmt mit dem älteren in der Hauptsache über-

ein, nur sind die Figur des hl. Petrus und namentlich die Schlüssel stärker aus-

geprägt. Die Umschrift lautet

jetzt: t SIGILLVM • CAPI-

TVLI • ECCLESIE • RATIS-

PONENSIS-7(Abb.6). Die In-

schrift ist dieselbe, erfuhr aber

kleine Änderungen in der Anord-

nung. Wichtig ist, daß auf diesen

beiden Siegeln die Zweizahl der

Schlüssel auftritt, zu der nun

allerdings der Singular clavis der

Inschrift in auffälligem Gegen-

satz steht. Die zwei Schlüssel

des Petrus treffen wir wieder im

Wappen der Stadt.

Das Stadtwappen von Re-

gensburg läßt sich erst vom

XIV. Jahrh. an nachweisen. In

einer Handschrift erscheint es

zum ersten Male und „früher

als das irgend einer anderen

deutschen Stadt" in dem be-

rühmten Heidelberger Liederkodex, der um 1320 entstanden ist8. Hier wird es

irrtümlich und mit einer kleinen Änderung, nämlich mit nach oben gekehrten

Barten der Schlüssel, dem Burggrafen von Regensburg beigelegt. Erst viel

später, und zwar um 1375 begegnet es auch auf in Regensburg geschlagenen

Münzen. Eine eigentümliche Verbindung des herkömmlichen Siegelbildes und

des neuen Stadtwappens zeigt das seit 1395 nachweisbare neue Sekretsiegel der

Stadt mit der Umschrift: SECRETVM CIVIVM *

* RATISPONENSIVM (Abb. 7). Auf ihm ist die

Petrusfigur vom alten Sekretsiegel des Jahres 1323

mit unwesentlichen Änderungen übernommen und

auf den Wappenschild der Stadt mit den gekreuzten

Schlüsseln gestellt. Das Ganze überragt ein künst-

licher Baldachinaufbau, in dessen seitlichen Kapell-

chen je ein Engel Platz findet. Nunmehr läßt sich

das Wappen auch auf den Denkmälern der Stadt

aufzeigen, zuerst an dem im Laufe des XIV. Jahrh.

entstandenen älteren Teil des Rathauses mit dem

berühmten Reichssaale. An dem zierlichen Erker

der Ostseite dieses Saales schwebt es an der äußeren

Stirnseite schräg unter dem bekrönenden Ziergiebel dieses Bauteils. Nicht weit

Abb. 6.

Abb. 7.

7 Es liegt mir vor an einer Urkunde vom 9. Dezember 1385 im Besitze des Stiftsarchivs

von St. Johann in Regensburg.

8 Das Rathaus zu Regensburg, 121; vgl. Hugo Gr. v. Walderdorff, Regens-

burg in seiner Vergangenheit und Gegenwart, Regensburg 4 1896, 67.