Nr. 12

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

181

/V. ■);...;

*m

', I

-. T>'

:i?s^:-'|

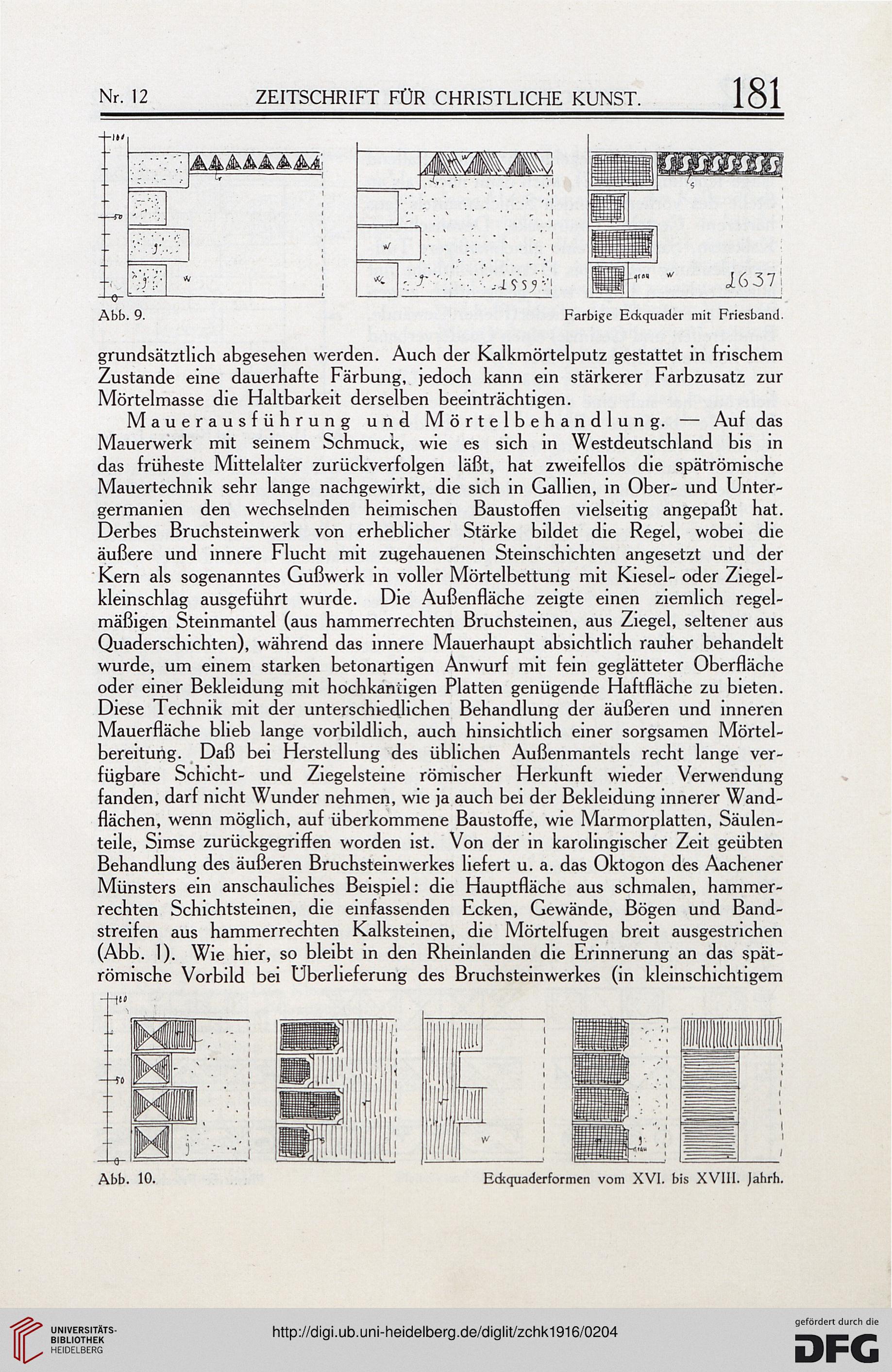

Abb. 9.

Farbige Eckquader mit Friesband.

grundsätzlich abgesehen werden. Auch der Kalkmörtelputz gestattet in frischem

Zustande eine dauerhafte Färbung, jedoch kann ein stärkerer Farbzusatz zur

Mörtelmasse die Haltbarkeit derselben beeinträchtigen.

Mauerausführung und Mörtelbehandlung. — Auf das

Mauerwerk mit seinem Schmuck, wie es sich in Westdeutschland bis in

das früheste Mittelalter zurückverfolgen läßt, hat zweifellos die spätrömische

Mauertechnik sehr lange nachgewirkt, die sich in Gallien, in Ober- und Unter-

germanien den wechselnden heimischen Baustoffen vielseitig angepaßt hat.

Derbes Bruchsteinwerk von erheblicher Stärke bildet die Regel, wobei die

äußere und innere Flucht mit zugehauenen Steinschichten angesetzt und der

Kern als sogenanntes Gußwerk in voller Mörtelbettung mit Kiesel- oder Ziegel-

kleinschlag ausgeführt wurde. Die Außenfläche zeigte einen ziemlich regel-

mäßigen Steinmantel (aus hammerrechten Bruchsteinen, aus Ziegel, seltener aus

Quaderschichten), während das innere Mauerhaupt absichtlich rauher behandelt

wurde, um einem starken betonartigen Anwurf mit fein geglätteter Oberfläche

oder einer Bekleidung mit hochkantigen Platten genügende Haftfläche zu bieten.

Diese Technik mit der unterschiedlichen Behandlung der äußeren und inneren

Mauerfläche blieb lange vorbildlich, auch hinsichtlich einer sorgsamen Mörtel-

bereitung. Daß bei Herstellung des üblichen Außenmantels recht lange ver-

fügbare Schicht- und Ziegelsteine römischer Herkunft wieder Verwendung

fanden, darf nicht Wunder nehmen, wie ja auch bei der Bekleidung innerer Wand-

flächen, wenn möglich, auf überkommene Baustoffe, wie Marmorplatten, Säulen-

teile, Simse zurückgegriffen worden ist. Von der in karohngischer Zeit geübten

Behandlung des äußeren Bruchsteinwerkes liefert u. a. das Oktogon des Aachener

Münsters ein anschauliches Beispiel: die Hauptfläche aus schmalen, hammer-

rechten Schichtsteinen, die einfassenden Ecken, Gewände, Bögen und Band-

streifen aus hammerrechten Kalksteinen, die Mörtelfugen breit ausgestrichen

(Abb. 1). Wie hier, so bleibt in den Rheinlanden die Erinnerung an das spät-

römische Vorbild bei Überlieferung des Bruchsteinwerkes (in klemschichtigem

HIF

r

Abb. 10.

Eckquaderformen vom XVI. bis XVIII. Jahrh.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

181

/V. ■);...;

*m

', I

-. T>'

:i?s^:-'|

Abb. 9.

Farbige Eckquader mit Friesband.

grundsätzlich abgesehen werden. Auch der Kalkmörtelputz gestattet in frischem

Zustande eine dauerhafte Färbung, jedoch kann ein stärkerer Farbzusatz zur

Mörtelmasse die Haltbarkeit derselben beeinträchtigen.

Mauerausführung und Mörtelbehandlung. — Auf das

Mauerwerk mit seinem Schmuck, wie es sich in Westdeutschland bis in

das früheste Mittelalter zurückverfolgen läßt, hat zweifellos die spätrömische

Mauertechnik sehr lange nachgewirkt, die sich in Gallien, in Ober- und Unter-

germanien den wechselnden heimischen Baustoffen vielseitig angepaßt hat.

Derbes Bruchsteinwerk von erheblicher Stärke bildet die Regel, wobei die

äußere und innere Flucht mit zugehauenen Steinschichten angesetzt und der

Kern als sogenanntes Gußwerk in voller Mörtelbettung mit Kiesel- oder Ziegel-

kleinschlag ausgeführt wurde. Die Außenfläche zeigte einen ziemlich regel-

mäßigen Steinmantel (aus hammerrechten Bruchsteinen, aus Ziegel, seltener aus

Quaderschichten), während das innere Mauerhaupt absichtlich rauher behandelt

wurde, um einem starken betonartigen Anwurf mit fein geglätteter Oberfläche

oder einer Bekleidung mit hochkantigen Platten genügende Haftfläche zu bieten.

Diese Technik mit der unterschiedlichen Behandlung der äußeren und inneren

Mauerfläche blieb lange vorbildlich, auch hinsichtlich einer sorgsamen Mörtel-

bereitung. Daß bei Herstellung des üblichen Außenmantels recht lange ver-

fügbare Schicht- und Ziegelsteine römischer Herkunft wieder Verwendung

fanden, darf nicht Wunder nehmen, wie ja auch bei der Bekleidung innerer Wand-

flächen, wenn möglich, auf überkommene Baustoffe, wie Marmorplatten, Säulen-

teile, Simse zurückgegriffen worden ist. Von der in karohngischer Zeit geübten

Behandlung des äußeren Bruchsteinwerkes liefert u. a. das Oktogon des Aachener

Münsters ein anschauliches Beispiel: die Hauptfläche aus schmalen, hammer-

rechten Schichtsteinen, die einfassenden Ecken, Gewände, Bögen und Band-

streifen aus hammerrechten Kalksteinen, die Mörtelfugen breit ausgestrichen

(Abb. 1). Wie hier, so bleibt in den Rheinlanden die Erinnerung an das spät-

römische Vorbild bei Überlieferung des Bruchsteinwerkes (in klemschichtigem

HIF

r

Abb. 10.

Eckquaderformen vom XVI. bis XVIII. Jahrh.