Nr. 12

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

183

Abb. 13.

Unser Frauen Pfarrhof in Trier.

eigenartigen Eindruck des Mauerhauptes,

der durch den Gegensatz des verwen-

deten Hartgesteins und des Kalkmörtels

noch erhöht wird. Dabei ist zu beach-

ten, daß der äußere, ziemlich sparsame

Mörtelüberzug mit den tief eingreifen-

den Fugensträngen innig zusammenhängt

und außerdem an den kleineren Vor- und

Rücksprüngen des zugehauenen Gesteines

besonders fest haftet (Abb. 4). Das struk-

tive Bild des Steinverbandes wird be-

sonders dadurch betont, daß in die noch

frische Mörtelfläche mit scharf einge-

setzter Kelle wagerechte und aufrechte Fugen eingeschnitten werden, wobei die

Erinnerung an ältere regelmäßige Schichtverbände (Quader-, Ziegelwerk) nach-

gewirkt haben mag (Abb. 5). Derselben Schmuckbehandlung begegnen wir in

hochgelegenen Alpentälern (z.B. in St.Johann im Münstertal3) und bei mancher

Feldsteinkirche und -kapeile in Niedersachsen und Niederlausitz, aber auch bei

vielen Bruchsteinbauten im Bereich des mittelrheinischen Schiefergebirges. Da,

wo die hammerrechte Bearbeitung des bodenständigen Bruchsteins oder Feld-

steins weniger Schwierigkeiten bot, ergab sich als weiterer Schritt die Ausführung

einer durchgehenden Putzfläche, in welche man einen regelmäßigen Schichten-

verband durch Fugenlinien einzureißen pflegte. Selbst da, wo das Mauerwerk

viele Jahrhunderte lang dem Angriff der Witterung ausgesetzt war, hat sich der

frühmittelalterliche Flächenputz mit eingerissenem Fugenschnitt oft erstaunlich

gut erhalten und tritt zuweilen nach Abschlagen späterer Uberputzung noch

deutlich zutage4. Gestützt auf eine altbewährte Mauertechnik hat sich der mit

einfachen Mitteln arbeitende Flächenschmuck in fortschreitender Übung zu

wahrhaft künstlerischer Vollendung entwickelt. Auf den noch frischen, eben an-

gezogenen Mörtelgrund wird mit Kelle, Reißer oder Stift, mit oder ohne Richt-

scheit die struktive, ornamentale oder figurale Zeichnung in dauerhaftem Umriß

eingeschnitten. In weiterer zeichnerischer Ausführung werden dann bestimmte

Flächen (Quader, Häupter, Friese, Gewandsäume, Hintergründe) durch Spitzen,

Furchen, Stricheln oder Kämmen bildmäßig herausgehoben (Abb. 6). Hierbei

wird durch den Gegensatz scharf gebrochener aufgerauhter Flächen eine plastische

Licht- und Schattenwirkung er-

zielt, und insoweit verstärkt, als

;! Vgl. Z e m p: Das Kloster St.

Johann zu Münster in Graubünden.

— Schön ermark: Mittelalterliche

Mauerwerkausführung und Fugenbe-

handlung. Zentralbl.d.Bauverw. 1889.

— G.Melchereck: ÜberAußenbe-

malungen, Denkmalpflege 1910 Nr. 16.

4 Vgl. u. a. Arntz: Die Wieder-

herstellung der ehemaligen Stifts-

kirche zu Schwarz-Rheindorf, Zeitschr.

f. christl. Kunst 1904.

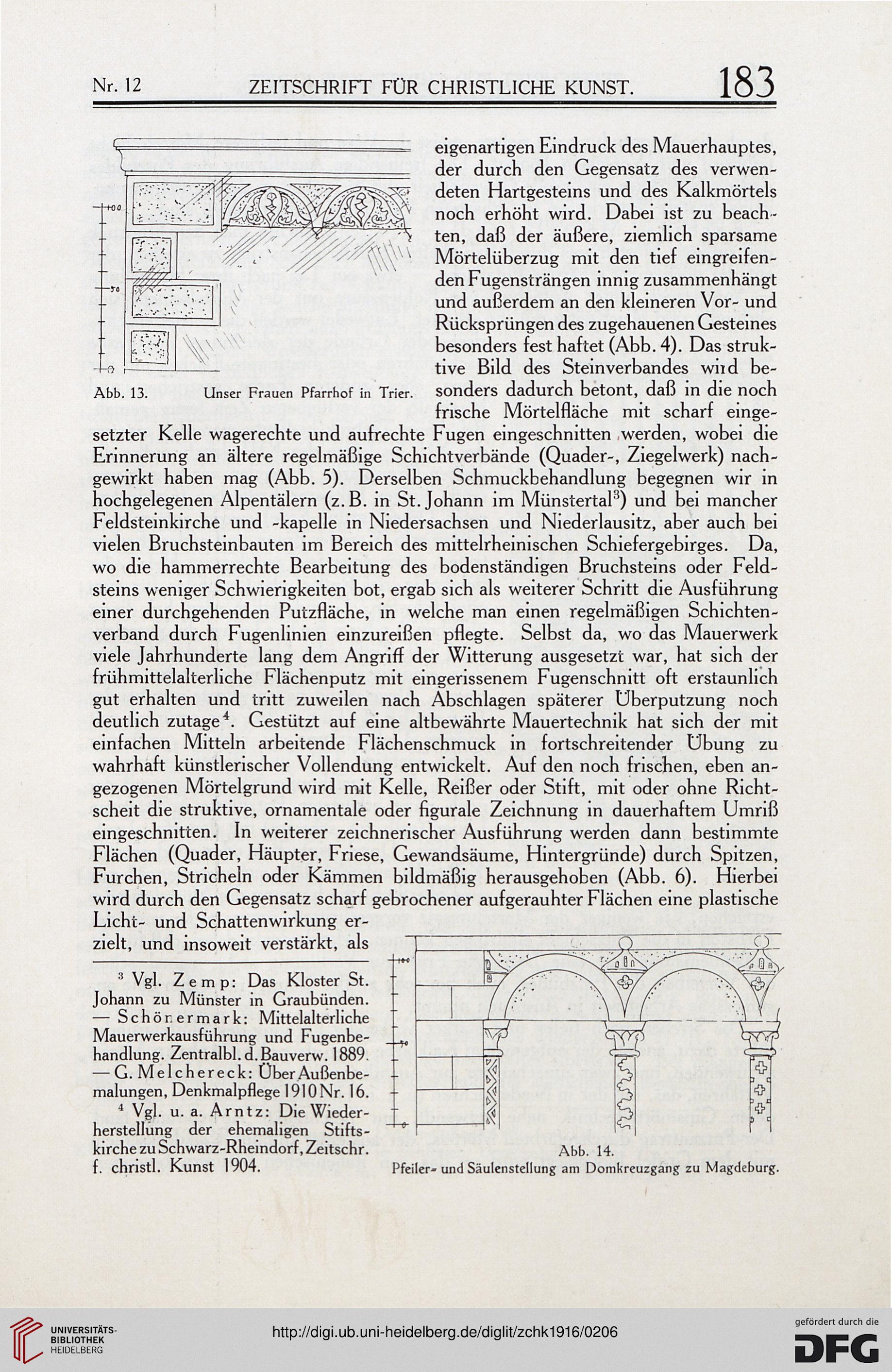

Abb. 14.

Pfeiler- und Säulenstellung am Domkreuzgang zu Magdeburg.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

183

Abb. 13.

Unser Frauen Pfarrhof in Trier.

eigenartigen Eindruck des Mauerhauptes,

der durch den Gegensatz des verwen-

deten Hartgesteins und des Kalkmörtels

noch erhöht wird. Dabei ist zu beach-

ten, daß der äußere, ziemlich sparsame

Mörtelüberzug mit den tief eingreifen-

den Fugensträngen innig zusammenhängt

und außerdem an den kleineren Vor- und

Rücksprüngen des zugehauenen Gesteines

besonders fest haftet (Abb. 4). Das struk-

tive Bild des Steinverbandes wird be-

sonders dadurch betont, daß in die noch

frische Mörtelfläche mit scharf einge-

setzter Kelle wagerechte und aufrechte Fugen eingeschnitten werden, wobei die

Erinnerung an ältere regelmäßige Schichtverbände (Quader-, Ziegelwerk) nach-

gewirkt haben mag (Abb. 5). Derselben Schmuckbehandlung begegnen wir in

hochgelegenen Alpentälern (z.B. in St.Johann im Münstertal3) und bei mancher

Feldsteinkirche und -kapeile in Niedersachsen und Niederlausitz, aber auch bei

vielen Bruchsteinbauten im Bereich des mittelrheinischen Schiefergebirges. Da,

wo die hammerrechte Bearbeitung des bodenständigen Bruchsteins oder Feld-

steins weniger Schwierigkeiten bot, ergab sich als weiterer Schritt die Ausführung

einer durchgehenden Putzfläche, in welche man einen regelmäßigen Schichten-

verband durch Fugenlinien einzureißen pflegte. Selbst da, wo das Mauerwerk

viele Jahrhunderte lang dem Angriff der Witterung ausgesetzt war, hat sich der

frühmittelalterliche Flächenputz mit eingerissenem Fugenschnitt oft erstaunlich

gut erhalten und tritt zuweilen nach Abschlagen späterer Uberputzung noch

deutlich zutage4. Gestützt auf eine altbewährte Mauertechnik hat sich der mit

einfachen Mitteln arbeitende Flächenschmuck in fortschreitender Übung zu

wahrhaft künstlerischer Vollendung entwickelt. Auf den noch frischen, eben an-

gezogenen Mörtelgrund wird mit Kelle, Reißer oder Stift, mit oder ohne Richt-

scheit die struktive, ornamentale oder figurale Zeichnung in dauerhaftem Umriß

eingeschnitten. In weiterer zeichnerischer Ausführung werden dann bestimmte

Flächen (Quader, Häupter, Friese, Gewandsäume, Hintergründe) durch Spitzen,

Furchen, Stricheln oder Kämmen bildmäßig herausgehoben (Abb. 6). Hierbei

wird durch den Gegensatz scharf gebrochener aufgerauhter Flächen eine plastische

Licht- und Schattenwirkung er-

zielt, und insoweit verstärkt, als

;! Vgl. Z e m p: Das Kloster St.

Johann zu Münster in Graubünden.

— Schön ermark: Mittelalterliche

Mauerwerkausführung und Fugenbe-

handlung. Zentralbl.d.Bauverw. 1889.

— G.Melchereck: ÜberAußenbe-

malungen, Denkmalpflege 1910 Nr. 16.

4 Vgl. u. a. Arntz: Die Wieder-

herstellung der ehemaligen Stifts-

kirche zu Schwarz-Rheindorf, Zeitschr.

f. christl. Kunst 1904.

Abb. 14.

Pfeiler- und Säulenstellung am Domkreuzgang zu Magdeburg.