Nr. 12

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

187

ständigen Gesteines als Vorbild gedient (Abb. 9). In ununterbrochener Folge läßt

sich die Eckquaderschichtung in ihrer späteren Ausbildung vom plastisch gemalten

Wandquader bis zu der nur angedeuteten Eckverzahnung im XVIII. Jahrh.

verfolgen (Abb. 10). Aus der besonders betonten Quaderschicht wird als weiteres

Schmuckmittel das Friesband in abwechslungsreichen Formen entwickelt,

sei es als Gurtfries oder abschließender Hauptfries, der meist bei größerer

Schichthöhe eine reichere Gestaltung erfährt

(Abb. 11). Der angewandten Putztechnik ent-

sprachen vornehmlich die in einfachen geraden

Linien gehaltenen Zacken-, Rauten- und Dia-

mantfriese, bei denen das Muster entweder

plastisch (durch Spitzen oder Kämmen) oder mit

Farbe herausgeholt wurde (Abb. 12); aber auch

der im XII. Jahrh. aufkommende Bogenfries er-

scheint mit Vorliebe auf der Putzfläche (Abb. 13).

Pfeiler- und Säulenstellung. —

Im Gegensatz zu der quadermäßigen Schich-

tung eines unteren Geschosses wurde in der

Regel einem Obergeschoß eine behebte Breiten-

gliederung mit Pfeiler- und Säulen-

stellung vorbehalten, wie das schon früh-

mittelalterlicher Überlieferung entsprach. Diese

Anordnung wurde, falls sie nicht schon eine

plastische Ausbildung erfahren, meist in Ver-

bindung mit Bogenstellungen auf der Putzfläche

aufgerissen und gemalt (Abb. 14). Die Spätgotik

hat dieses Motiv durch enge Pfostenstellung mit

Maßwerk und Wimperg noch wesentlich gesteigert. Es mag

hier auf den Außenschmuck der Martinskirche in Chur

verwiesen werden, wo die reiche, blendenartige Pfeiler-

gliederung im zweiten Geschoß zu der Quaderschichtung

im ersten Geschoß im auffallenden Gegensatze steht (Abb. 15).

Zu besonderer Bedeutung gelangte der „antikische" Pfeiler

der Renaissance, der mit besonderem Schmucke bedacht

wurde (Abb. 16). Wie plastische Pfeiler- und Säulen-

stellungen romanischer Zeit durch Farbenschmuck auf

Werkstein besonders hervorgehoben wurden, bieten an-

schauliche Beispiele u.a. die Nikolauskapelle in Maria Laach,

die Stiftskirche in Carden und die Klosterkirche in Sayn7.

Bogen- und Giebelfassung. — Die schmuckweise Behandlung

der Bogenfassung (Stirn und Leibung) durch farbigen Schichtwechsel,

wie sie schon die karolingische Zeit kennzeichnet, blieb lange vorbildlich bei um-

laufenden Bogenleibungen8. Durch entschiedene Farbgebung wird die Schichtung

7 Vgl. P. C 1 e m e n, Die romanischen Wandmalereien der Rheinlande, Textbd. Außen-

bemalung S. 663—670, Tafel 36.

8 Vgl. Wilh. Effmann, Farbenschmuck am Äußeren des Domes zu Chur, Zeitschr. f.

christl. Kunst, 1903.

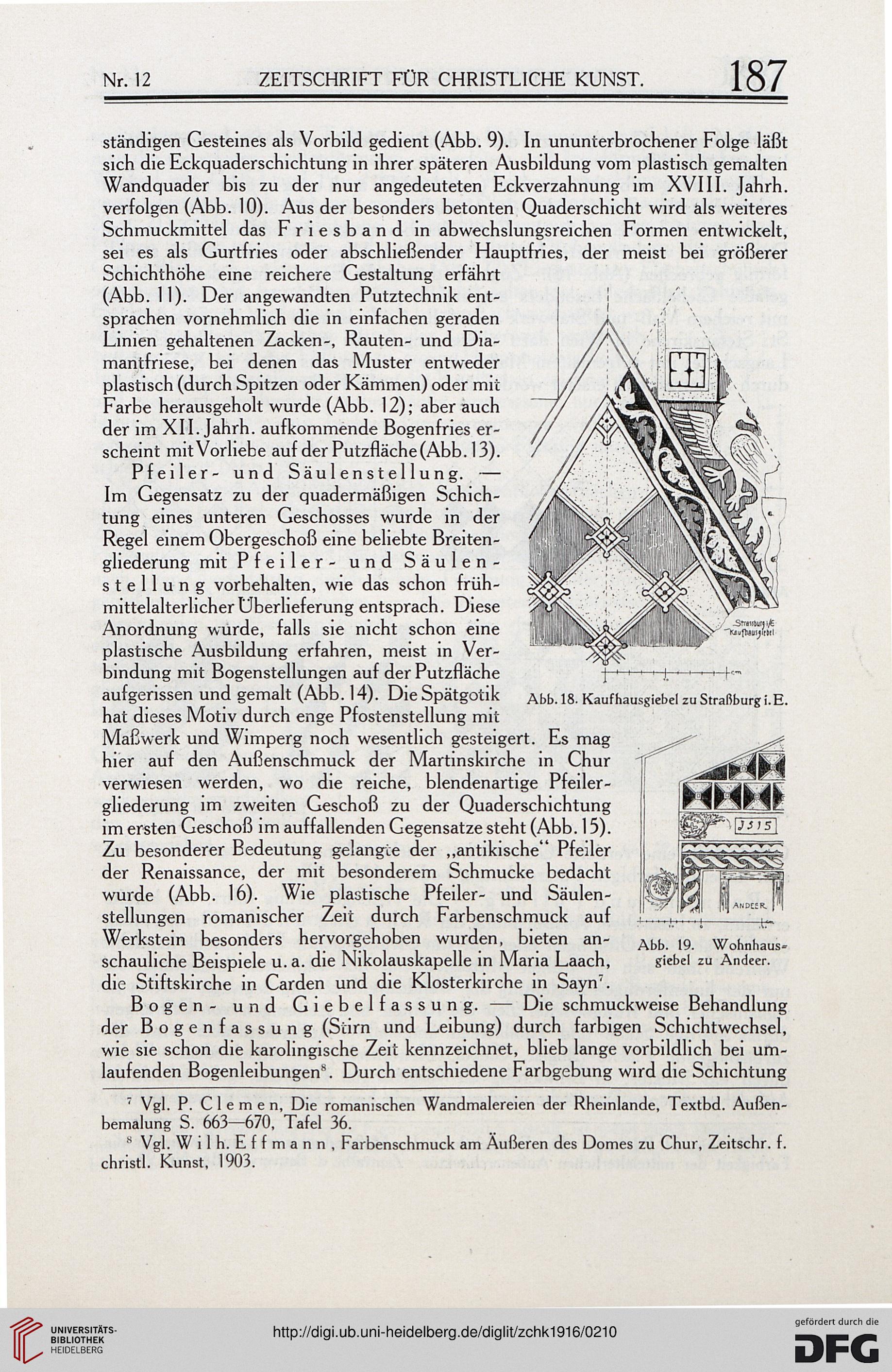

Abb. 18. Kauf hausgiebel zu Straßburg i.E.

Abb. 19. Wohnhaus»

giebel zu Andeer.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

187

ständigen Gesteines als Vorbild gedient (Abb. 9). In ununterbrochener Folge läßt

sich die Eckquaderschichtung in ihrer späteren Ausbildung vom plastisch gemalten

Wandquader bis zu der nur angedeuteten Eckverzahnung im XVIII. Jahrh.

verfolgen (Abb. 10). Aus der besonders betonten Quaderschicht wird als weiteres

Schmuckmittel das Friesband in abwechslungsreichen Formen entwickelt,

sei es als Gurtfries oder abschließender Hauptfries, der meist bei größerer

Schichthöhe eine reichere Gestaltung erfährt

(Abb. 11). Der angewandten Putztechnik ent-

sprachen vornehmlich die in einfachen geraden

Linien gehaltenen Zacken-, Rauten- und Dia-

mantfriese, bei denen das Muster entweder

plastisch (durch Spitzen oder Kämmen) oder mit

Farbe herausgeholt wurde (Abb. 12); aber auch

der im XII. Jahrh. aufkommende Bogenfries er-

scheint mit Vorliebe auf der Putzfläche (Abb. 13).

Pfeiler- und Säulenstellung. —

Im Gegensatz zu der quadermäßigen Schich-

tung eines unteren Geschosses wurde in der

Regel einem Obergeschoß eine behebte Breiten-

gliederung mit Pfeiler- und Säulen-

stellung vorbehalten, wie das schon früh-

mittelalterlicher Überlieferung entsprach. Diese

Anordnung wurde, falls sie nicht schon eine

plastische Ausbildung erfahren, meist in Ver-

bindung mit Bogenstellungen auf der Putzfläche

aufgerissen und gemalt (Abb. 14). Die Spätgotik

hat dieses Motiv durch enge Pfostenstellung mit

Maßwerk und Wimperg noch wesentlich gesteigert. Es mag

hier auf den Außenschmuck der Martinskirche in Chur

verwiesen werden, wo die reiche, blendenartige Pfeiler-

gliederung im zweiten Geschoß zu der Quaderschichtung

im ersten Geschoß im auffallenden Gegensatze steht (Abb. 15).

Zu besonderer Bedeutung gelangte der „antikische" Pfeiler

der Renaissance, der mit besonderem Schmucke bedacht

wurde (Abb. 16). Wie plastische Pfeiler- und Säulen-

stellungen romanischer Zeit durch Farbenschmuck auf

Werkstein besonders hervorgehoben wurden, bieten an-

schauliche Beispiele u.a. die Nikolauskapelle in Maria Laach,

die Stiftskirche in Carden und die Klosterkirche in Sayn7.

Bogen- und Giebelfassung. — Die schmuckweise Behandlung

der Bogenfassung (Stirn und Leibung) durch farbigen Schichtwechsel,

wie sie schon die karolingische Zeit kennzeichnet, blieb lange vorbildlich bei um-

laufenden Bogenleibungen8. Durch entschiedene Farbgebung wird die Schichtung

7 Vgl. P. C 1 e m e n, Die romanischen Wandmalereien der Rheinlande, Textbd. Außen-

bemalung S. 663—670, Tafel 36.

8 Vgl. Wilh. Effmann, Farbenschmuck am Äußeren des Domes zu Chur, Zeitschr. f.

christl. Kunst, 1903.

Abb. 18. Kauf hausgiebel zu Straßburg i.E.

Abb. 19. Wohnhaus»

giebel zu Andeer.