72

Die Edderbrücke zu Fritzlar.

Vsn w. Srsck.

?lls ein ;u beachtendes, vor 700 Iahren gegründetes Baurverk, welches das rnaleriscbe

Gesamtbild der Gtadt Friylar erhöht, ftellt sich die Ärücke über die Edder — die Gtein-

brücke genannt — dar; sic überspannc den Eddersluß, den Mühlgraben und den Wcrdcr.

Gie harre noch vor dem Iahre 188S, als man vier steinerne 2Zögen durch zwei eiserne

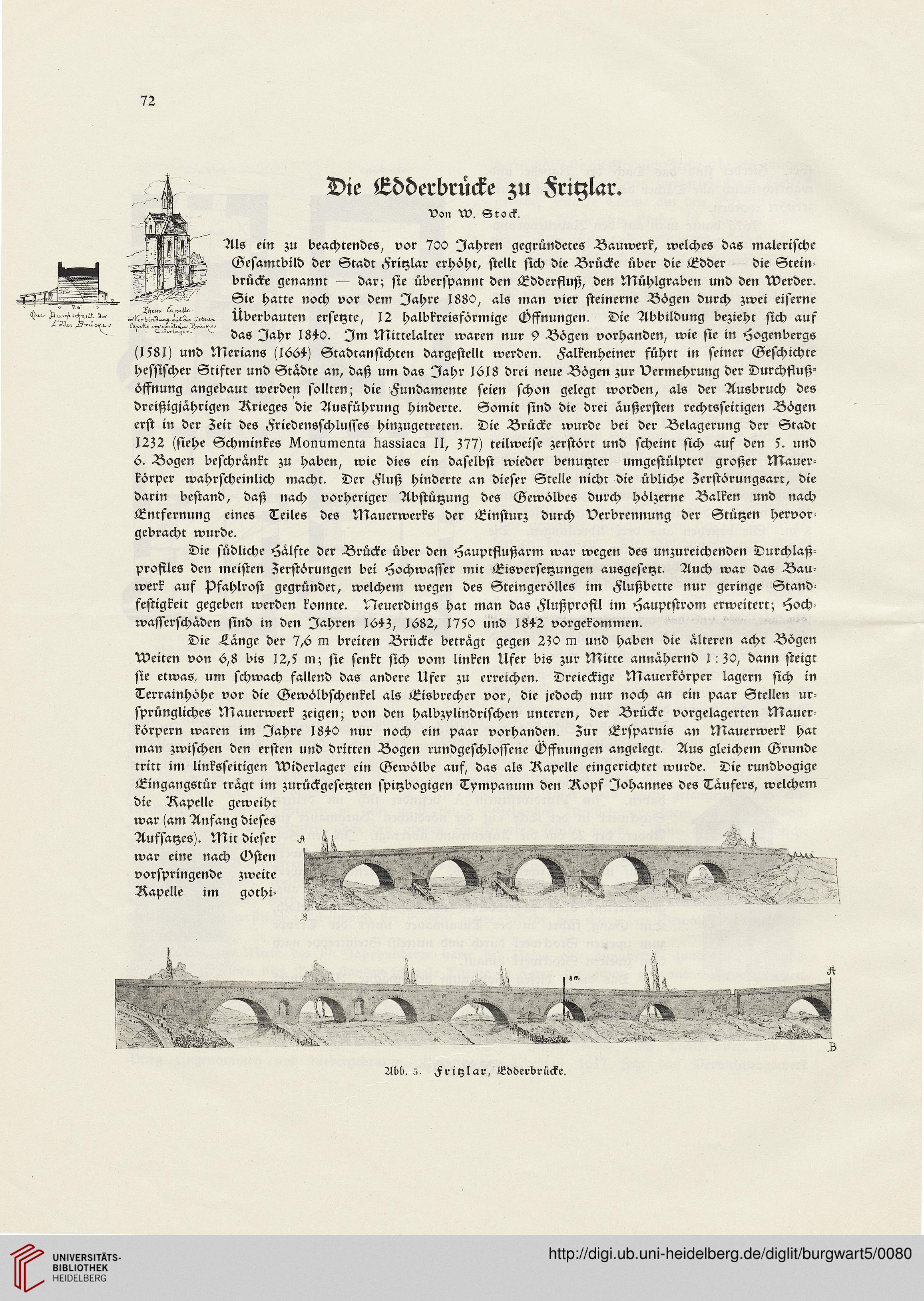

Überbauten ersenre, 12 halbkreisförmige Mffnungen. Die Abbildung beziehc sich auf

das Iahr 1840. Im Mittelalrer warcn nur 9 Bögen vorhanden, wie ße in Hogenbergs

(1581) und Merians (1664) Gtadcansichten dargestcllc werden. Falkenheiner führr in seiner Geschichce

hessischer Stifter und Gcadre an, daß um das Iahr 1618 drei neue Bögen ;ur vermehrung der Durchfiuß-

öffnung angebaur werden sollren; die Fundamence seien schon gelegt worden, als der Ausbruch des

dreißigjahrigen Rrieges die Ausführung hinderte. Somit sind die drei außersten rechrsseicigen Bögen

erst in der Zeit des Lriedensschlusses hinzugerreten. Die Bräckc wurde bei der Belagerung der Sradt

12Z2 (siehe Gchminkes Nonumenta ka88laLa II, Z77) ceilweise zerstörr und scheinr sich auf den 5. und

6. Bogen beschrankr ;u haben, wie dies ein daselbsr wieder bcnutztcr umgestülpccr großer Mauer-

körper wahrscheinlich macht. Der Lluß hinderre an dieser Stelle nichr die übliche Zerstörungsarr, die

darin bestand, daß nach vorheriger Abstützung des Gewölbes durch hölzerne Valken und nacb

Enrfernung cines Teiles des Mauerwerks der Einftur; durch verbrcnnung der Gtützen hervor

gebracht wurde.

Die südliche Halfce der Brücke über dcn Hauptfiußarm war wegen des unzureichenden Durchlaß-

profiles den meistcn Zerstörungen bei Hochwasscr mic Eisversetzungen ausgesetzt. Auch war das Bau-

werk auf Pfahlrost gegründet, welchem wcgen des Steingerölles im Flußberre nur geringe Gcand

festigkeit gegcben werdcn konnce. s7euerdings har man das Flußprofil im Hauptstrom erweicerc; Hoch

wasserschaden sind in den Iahren I64Z, 1682, 1750 und 1842 vorgekommen.

Die Lange der 7,6 m breiten Brückc beträgc gegcn 250 m und haben die alceren achc Bögen

weiten von 6,8 bis 12,5 m; sie scnkt sich vom linken Ufer bis ;ur Mitte annahernd 1: Z0, dann steigc

sie etwas, um schwach fallend das andere Ufer ;u erreichen. Dreieckigc Mauerkörper lagern sich in

Terrainhöhe vor die Gewölbschenkel als Eisbrecher vor, die jedoch nur noch an ein paar Stellen ur-

sprüngliches Uiauerwerk ;eigen; von dcn halbzylindrischen unceren, der Brücke vorgelagercen Mauer

körpern warcn im Ilahre I84S nur noch ein paar vorhanden. Zur Ersparnis an Mauerwerk hac

man zwischen dcn ersten und dritten Bogen rundgeschlossene Mffnungen angelegt. Aus gleichem Grunde

tritt im linksseitigen Widcrlager cin Gewölbe auf, das als Rapelle eingerichtet wurde. Die rundbogige

Eingangstür rragr im zurückgesetzten spitzbogigen Tympanum den Ropf Iohannes des Taufers, welchem

dic Rapclle geweihc

war (am Anfang diescs

Aufsayes). Mic dieser

war eine nach Mften

vorspringende ;weice

Rapelle im gorhi-

.8

Abb. 5. Friylar, Edderbrücke.

Die Edderbrücke zu Fritzlar.

Vsn w. Srsck.

?lls ein ;u beachtendes, vor 700 Iahren gegründetes Baurverk, welches das rnaleriscbe

Gesamtbild der Gtadt Friylar erhöht, ftellt sich die Ärücke über die Edder — die Gtein-

brücke genannt — dar; sic überspannc den Eddersluß, den Mühlgraben und den Wcrdcr.

Gie harre noch vor dem Iahre 188S, als man vier steinerne 2Zögen durch zwei eiserne

Überbauten ersenre, 12 halbkreisförmige Mffnungen. Die Abbildung beziehc sich auf

das Iahr 1840. Im Mittelalrer warcn nur 9 Bögen vorhanden, wie ße in Hogenbergs

(1581) und Merians (1664) Gtadcansichten dargestcllc werden. Falkenheiner führr in seiner Geschichce

hessischer Stifter und Gcadre an, daß um das Iahr 1618 drei neue Bögen ;ur vermehrung der Durchfiuß-

öffnung angebaur werden sollren; die Fundamence seien schon gelegt worden, als der Ausbruch des

dreißigjahrigen Rrieges die Ausführung hinderte. Somit sind die drei außersten rechrsseicigen Bögen

erst in der Zeit des Lriedensschlusses hinzugerreten. Die Bräckc wurde bei der Belagerung der Sradt

12Z2 (siehe Gchminkes Nonumenta ka88laLa II, Z77) ceilweise zerstörr und scheinr sich auf den 5. und

6. Bogen beschrankr ;u haben, wie dies ein daselbsr wieder bcnutztcr umgestülpccr großer Mauer-

körper wahrscheinlich macht. Der Lluß hinderre an dieser Stelle nichr die übliche Zerstörungsarr, die

darin bestand, daß nach vorheriger Abstützung des Gewölbes durch hölzerne Valken und nacb

Enrfernung cines Teiles des Mauerwerks der Einftur; durch verbrcnnung der Gtützen hervor

gebracht wurde.

Die südliche Halfce der Brücke über dcn Hauptfiußarm war wegen des unzureichenden Durchlaß-

profiles den meistcn Zerstörungen bei Hochwasscr mic Eisversetzungen ausgesetzt. Auch war das Bau-

werk auf Pfahlrost gegründet, welchem wcgen des Steingerölles im Flußberre nur geringe Gcand

festigkeit gegcben werdcn konnce. s7euerdings har man das Flußprofil im Hauptstrom erweicerc; Hoch

wasserschaden sind in den Iahren I64Z, 1682, 1750 und 1842 vorgekommen.

Die Lange der 7,6 m breiten Brückc beträgc gegcn 250 m und haben die alceren achc Bögen

weiten von 6,8 bis 12,5 m; sie scnkt sich vom linken Ufer bis ;ur Mitte annahernd 1: Z0, dann steigc

sie etwas, um schwach fallend das andere Ufer ;u erreichen. Dreieckigc Mauerkörper lagern sich in

Terrainhöhe vor die Gewölbschenkel als Eisbrecher vor, die jedoch nur noch an ein paar Stellen ur-

sprüngliches Uiauerwerk ;eigen; von dcn halbzylindrischen unceren, der Brücke vorgelagercen Mauer

körpern warcn im Ilahre I84S nur noch ein paar vorhanden. Zur Ersparnis an Mauerwerk hac

man zwischen dcn ersten und dritten Bogen rundgeschlossene Mffnungen angelegt. Aus gleichem Grunde

tritt im linksseitigen Widcrlager cin Gewölbe auf, das als Rapelle eingerichtet wurde. Die rundbogige

Eingangstür rragr im zurückgesetzten spitzbogigen Tympanum den Ropf Iohannes des Taufers, welchem

dic Rapclle geweihc

war (am Anfang diescs

Aufsayes). Mic dieser

war eine nach Mften

vorspringende ;weice

Rapelle im gorhi-

.8

Abb. 5. Friylar, Edderbrücke.