großbürgerlichen Wohnstraße, den sie in der

zweiten Hälfte des 19.Jh. zunehmend ange-

nommen hatte, völlig veränderte. Die erste Be-

siedlung der Straße bestand aus einfachen

Fachwerkhäusern von Fuhrunternehmern oder

Gärtnereien bzw. im Bereich der späteren Büs-

sing-Werke aus Gebäuden von Wäschereien

und Färbereien. Mit der Verbreiterung der

Straße 1965 fiel auch die beidseitig z.T. doppelt

gepflanzte Lindenreihe, die als großzügig ge-

staltete Allee schnurgerade auf das Augusttor

zuführte, seit 1879 mit der Straßenbahntrasse

in der Mitte der Fahrbahn.

Die Wolfenbütteler Straße führt auf dem östli-

chen Rand der Okersenke entlang und ist von

der Innenstadtgrenze, dem Platz des alten Au-

gusttores, bis zur Höhe der beiden Brauereien

gerade geführt. Nach einer leichten Wendung in

südwestliche Richtung unterquert sie in zwei

großen Tunnelbrücken die Bahn, führt als

Schnellstraße und Autobahnzubringer direkt an

Schloß Richmond vorüber und wird dort Teil ei-

nes Kreuzes des südlichen Autobahnringes.

Jenseits der Autobahn führt die Wolfenbütteler

Straße auf moderner Trasse durch Neubauge-

biete und verläßt kurz danach als A 395 das

Stadtgebiet. Der alte von Wolfenbüttel her

führende Straßenzug endet heute blind am Au-

tobahnkreuz. Vor der Errichtung der neuen

Schnellstraße folgte die alte Trasse als Leipziger

Straße weiter dem Okertalrand nach Süden

und gelangte über Melverode und Stockheim

nach Wolfenbüttel.

Nicht nur die neuen Verkehrsplanungen der

sechziger Jahre haben das Gesicht der Wolfen-

bütteler Straße verändert, sondern auch um-

fangreiche Kriegsschäden an der sie begleiten-

den Bausubstanz. Der stadtnahe, beidseitig be-

baute Abschnitt der Straße zeigt heute gründer-

zeitliche Miethausarchtitektur neben Wiederauf-

bauten und einige herrschaftliche Villen in der

Nachbarschaft von neuen Zweckbauten - ein

sehr heterogenes Straßenbild, das nur punktu-

ell einige Denkmalsetzungen zuließ. Südlich der

Einmündung des Heinrich-Büssing-Ringes ist

bis zur Bahntrasse nur die Ostseite der Straße

bebaut, wo sich ein Gewerbegebiet ausbreitet,

das von den beiden Brauereien Wolters und

Feldschlößchen sowie den Resten der ehern.

Büssing-Werke geprägt ist. Im Westen grenzt

hier der Bürgerpark an die Straße an, dessen

Terrain als flache Mulde zur Oker hin abfällt.

Jenseits der Bahn führt die Wolfenbütteler

Straße als Schnellstraße zum Autobahnan-

schluß, Park und Schloß Richmond im Westen,

dessen Tore und Eingangsbauten sie hart be-

drängt, und das Villengebiet Charlottenhöhe im

Osten - zwei ehemals zusammenhängende

Parkgelände, zwischen die die Wolfenbütteler

Straße in ihrer modernen Gestalt eine rigorose

Zäsur gelegt hat.

Auch von den architektonischen Zeugnissen,

die der Wolfenbütteler Straße einst den Charak-

ter einer großbürgerlichen Wohnstraße verlie-

hen, sind sowohl durch Kriegszerstörung als

auch durch Um- und Neubauten nach 1945

nicht mehr viele erhalten geblieben. Größere zu-

sammenhängende Gruppen von Altbausub-

stanz fehlen ganz, und die wenigen denkmal-

werten Bauten, die heute noch an der Wolfen-

bütteler Straße den Veränderungsdruck

überdauert haben, stehen vereinzelt und kön-

nen das Bild des Straßenzuges nicht mehr be-

stimmend beeinflussen.

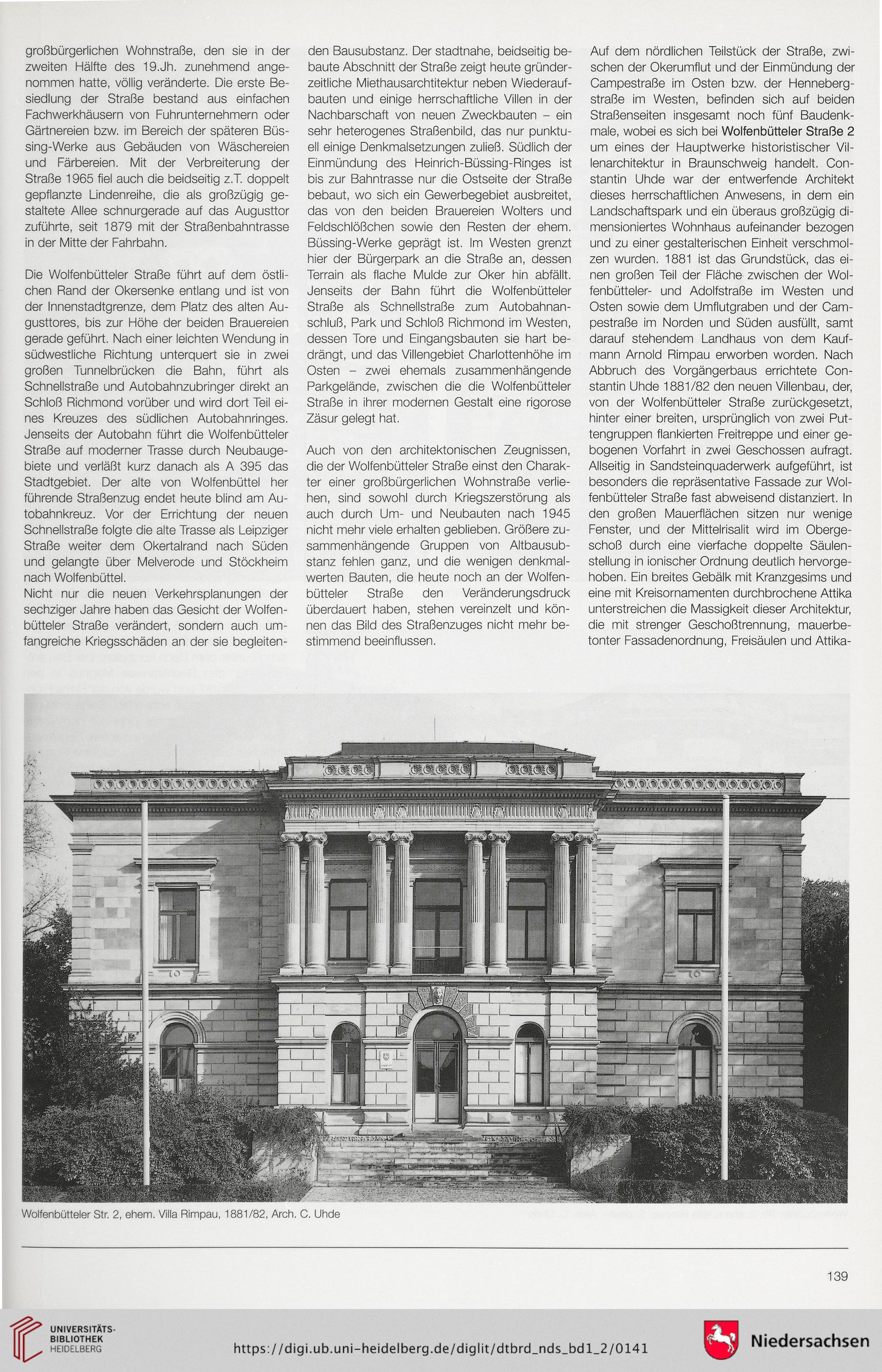

Auf dem nördlichen Teilstück der Straße, zwi-

schen der Okerumflut und der Einmündung der

Campestraße im Osten bzw. der Henneberg-

straße im Westen, befinden sich auf beiden

Straßenseiten insgesamt noch fünf Baudenk-

male, wobei es sich bei Wolfenbütteler Straße 2

um eines der Hauptwerke historistischer Vil-

lenarchitektur in Braunschweig handelt. Con-

stantin Uhde war der entwerfende Architekt

dieses herrschaftlichen Anwesens, in dem ein

Landschaftspark und ein überaus großzügig di-

mensioniertes Wohnhaus aufeinander bezogen

und zu einer gestalterischen Einheit verschmol-

zen wurden. 1881 ist das Grundstück, das ei-

nen großen Teil der Fläche zwischen der Wol-

fenbütteler- und Adolfstraße im Westen und

Osten sowie dem Umflutgraben und der Cam-

pestraße im Norden und Süden ausfüllt, samt

darauf stehendem Landhaus von dem Kauf-

mann Arnold Rimpau erworben worden. Nach

Abbruch des Vorgängerbaus errichtete Con-

stantin Uhde 1881/82 den neuen Villenbau, der,

von der Wolfenbütteler Straße zurückgesetzt,

hinter einer breiten, ursprünglich von zwei Put-

tengruppen flankierten Freitreppe und einer ge-

bogenen Vorfahrt in zwei Geschossen aufragt.

Allseitig in Sandsteinquaderwerk aufgeführt, ist

besonders die repräsentative Fassade zur Wol-

fenbütteler Straße fast abweisend distanziert. In

den großen Mauerflächen sitzen nur wenige

Fenster, und der Mittelrisalit wird im Oberge-

schoß durch eine vierfache doppelte Säulen-

stellung in ionischer Ordnung deutlich hervorge-

hoben. Ein breites Gebälk mit Kranzgesims und

eine mit Kreisornamenten durchbrochene Attika

unterstreichen die Massigkeit dieser Architektur,

die mit strenger Geschoßtrennung, mauerbe-

tonter Fassadenordnung, Freisäulen und Attika-

Wolfenbütteler Str. 2, ehern. Villa Rimpau, 1881/82, Arch. C. Uhde

139

zweiten Hälfte des 19.Jh. zunehmend ange-

nommen hatte, völlig veränderte. Die erste Be-

siedlung der Straße bestand aus einfachen

Fachwerkhäusern von Fuhrunternehmern oder

Gärtnereien bzw. im Bereich der späteren Büs-

sing-Werke aus Gebäuden von Wäschereien

und Färbereien. Mit der Verbreiterung der

Straße 1965 fiel auch die beidseitig z.T. doppelt

gepflanzte Lindenreihe, die als großzügig ge-

staltete Allee schnurgerade auf das Augusttor

zuführte, seit 1879 mit der Straßenbahntrasse

in der Mitte der Fahrbahn.

Die Wolfenbütteler Straße führt auf dem östli-

chen Rand der Okersenke entlang und ist von

der Innenstadtgrenze, dem Platz des alten Au-

gusttores, bis zur Höhe der beiden Brauereien

gerade geführt. Nach einer leichten Wendung in

südwestliche Richtung unterquert sie in zwei

großen Tunnelbrücken die Bahn, führt als

Schnellstraße und Autobahnzubringer direkt an

Schloß Richmond vorüber und wird dort Teil ei-

nes Kreuzes des südlichen Autobahnringes.

Jenseits der Autobahn führt die Wolfenbütteler

Straße auf moderner Trasse durch Neubauge-

biete und verläßt kurz danach als A 395 das

Stadtgebiet. Der alte von Wolfenbüttel her

führende Straßenzug endet heute blind am Au-

tobahnkreuz. Vor der Errichtung der neuen

Schnellstraße folgte die alte Trasse als Leipziger

Straße weiter dem Okertalrand nach Süden

und gelangte über Melverode und Stockheim

nach Wolfenbüttel.

Nicht nur die neuen Verkehrsplanungen der

sechziger Jahre haben das Gesicht der Wolfen-

bütteler Straße verändert, sondern auch um-

fangreiche Kriegsschäden an der sie begleiten-

den Bausubstanz. Der stadtnahe, beidseitig be-

baute Abschnitt der Straße zeigt heute gründer-

zeitliche Miethausarchtitektur neben Wiederauf-

bauten und einige herrschaftliche Villen in der

Nachbarschaft von neuen Zweckbauten - ein

sehr heterogenes Straßenbild, das nur punktu-

ell einige Denkmalsetzungen zuließ. Südlich der

Einmündung des Heinrich-Büssing-Ringes ist

bis zur Bahntrasse nur die Ostseite der Straße

bebaut, wo sich ein Gewerbegebiet ausbreitet,

das von den beiden Brauereien Wolters und

Feldschlößchen sowie den Resten der ehern.

Büssing-Werke geprägt ist. Im Westen grenzt

hier der Bürgerpark an die Straße an, dessen

Terrain als flache Mulde zur Oker hin abfällt.

Jenseits der Bahn führt die Wolfenbütteler

Straße als Schnellstraße zum Autobahnan-

schluß, Park und Schloß Richmond im Westen,

dessen Tore und Eingangsbauten sie hart be-

drängt, und das Villengebiet Charlottenhöhe im

Osten - zwei ehemals zusammenhängende

Parkgelände, zwischen die die Wolfenbütteler

Straße in ihrer modernen Gestalt eine rigorose

Zäsur gelegt hat.

Auch von den architektonischen Zeugnissen,

die der Wolfenbütteler Straße einst den Charak-

ter einer großbürgerlichen Wohnstraße verlie-

hen, sind sowohl durch Kriegszerstörung als

auch durch Um- und Neubauten nach 1945

nicht mehr viele erhalten geblieben. Größere zu-

sammenhängende Gruppen von Altbausub-

stanz fehlen ganz, und die wenigen denkmal-

werten Bauten, die heute noch an der Wolfen-

bütteler Straße den Veränderungsdruck

überdauert haben, stehen vereinzelt und kön-

nen das Bild des Straßenzuges nicht mehr be-

stimmend beeinflussen.

Auf dem nördlichen Teilstück der Straße, zwi-

schen der Okerumflut und der Einmündung der

Campestraße im Osten bzw. der Henneberg-

straße im Westen, befinden sich auf beiden

Straßenseiten insgesamt noch fünf Baudenk-

male, wobei es sich bei Wolfenbütteler Straße 2

um eines der Hauptwerke historistischer Vil-

lenarchitektur in Braunschweig handelt. Con-

stantin Uhde war der entwerfende Architekt

dieses herrschaftlichen Anwesens, in dem ein

Landschaftspark und ein überaus großzügig di-

mensioniertes Wohnhaus aufeinander bezogen

und zu einer gestalterischen Einheit verschmol-

zen wurden. 1881 ist das Grundstück, das ei-

nen großen Teil der Fläche zwischen der Wol-

fenbütteler- und Adolfstraße im Westen und

Osten sowie dem Umflutgraben und der Cam-

pestraße im Norden und Süden ausfüllt, samt

darauf stehendem Landhaus von dem Kauf-

mann Arnold Rimpau erworben worden. Nach

Abbruch des Vorgängerbaus errichtete Con-

stantin Uhde 1881/82 den neuen Villenbau, der,

von der Wolfenbütteler Straße zurückgesetzt,

hinter einer breiten, ursprünglich von zwei Put-

tengruppen flankierten Freitreppe und einer ge-

bogenen Vorfahrt in zwei Geschossen aufragt.

Allseitig in Sandsteinquaderwerk aufgeführt, ist

besonders die repräsentative Fassade zur Wol-

fenbütteler Straße fast abweisend distanziert. In

den großen Mauerflächen sitzen nur wenige

Fenster, und der Mittelrisalit wird im Oberge-

schoß durch eine vierfache doppelte Säulen-

stellung in ionischer Ordnung deutlich hervorge-

hoben. Ein breites Gebälk mit Kranzgesims und

eine mit Kreisornamenten durchbrochene Attika

unterstreichen die Massigkeit dieser Architektur,

die mit strenger Geschoßtrennung, mauerbe-

tonter Fassadenordnung, Freisäulen und Attika-

Wolfenbütteler Str. 2, ehern. Villa Rimpau, 1881/82, Arch. C. Uhde

139