Wohnstraßen, städtebaulich mit besonderem

Anspruch und mit Architekturen von gehobe-

nem Standard.

Noch in den achtziger Jahren des 19.Jh. griff

die Erweiterung der Stadt teils mit Wohnbauten,

aber auch mit Gewerbe- und Industriegebäu-

den auf die Nordseite des Rebenringes über

und erreichte bis zur Jahrhundertwende zu-

sammen mit der von Westen bis hierher verlän-

gerten Ringbahn die Gegend des Nordbahnho-

fes. Eine weitere Verdichtung fand in den ersten

beiden Jahrzehnten dieses Jahrhunderts vor-

nehmlich auf beiden Seiten der Hamburger

Straße statt, während die weiter östlich liegen-

den Flächen noch lange von Wiesen- und Gar-

tenland geprägt waren, unterbrochen von ein-

zelnen kleineren Industrieansiedlungen. 1921

wurde im Norden dieses Gebietes mit dem

Baubeginn an der Großsiedlung „Siegfriedvier-

tel“ ein neuer städtebaulicher Impuls gesetzt. In

mehreren Bauabschnitten ist diese Siedlung,

die im Stadtgrundriß durch ihre markante Hufei-

senform auffällt, über einen Zeitraum von 20

Jahren hinweg entstanden. Nach Erreichen ih-

res endgültigen Umfanges nimmt sie heute als

in sich abgeschlossenener Stadtbereich mit ei-

gener Infrastruktur den ganzen Raum zwischen

dem Bienroder Weg - der Verlängerung des

Bültenweges - und dem bereits um 1900 ange-

legten und in den zwanziger Jahren nach Nor-

den bis zur neuen Siedlung verlängerten Mittel-

weg ein. Über beide Straßen ist die Siedlung an

das Stadtzentrum angebunden. Neben dem

Siegfriedviertel liegt im Norden der Stadt, be-

reits jenseits der Bahnlinie nach Celle, eine wei-

tere größere Siedlung, die ebenfalls über den

Bienroder Weg an das Innenstadtgebiet ange-

schlossen ist. Es ist die 1937/38 von der

Braunschweiger Baugenossenschaft errichtete

„Schuntersiedlung“, die in ihrem Zentrum eben-

falls einige Baudenkmale enthält. Im Norden

dieser Siedlung und jenseits des für die Sied-

lung namengebenden Flüßchens Schunter ha-

ben sich jüngere gemischte Industrie- und

Wohngebiete entwickelt, die den Staatsforst bei

Querum umschließen, der im Norden bis an die

BAB Hannover-Berlin heranreicht.

DAS UNIVERSITÄTSVIERTEL

Im Zusammenhang mit dem 1877 unmittelbar

jenseits des nordöstlichen Umflutgrabens neu

entstandenen Polytechnikums sind in der

Nachbarschaft weitere Forschungseinrichtun-

gen und Wohngebiete entstanden, die zum Teil

mit überdurchschnittlich hohem gestalterischen

Aufwand diesem Stadtquartier ein besonderes

Gepräge verleihen. Trotz umfangreicher Kriegs-

zerstörungen ist die historische und denkmal-

werte Bausubstanz in diesem Bereich ver-

gleichsweise hoch. Die räumliche Ausdehnung

ist gering: alle wichtigen Bauten dieses Viertels

liegen zwischen dem Bültenweg und der

Mühlenpfordtstraße im Osten und Westen so-

wie dem Rebenring im Norden und dem ge-

zackten Verlauf der Oker im Süden. Die Haupt-

verkehrsader, die das lebhafte Stadtquartier in

einen östlichen und westlichen Teil zerlegt, ist

die von Nord nach Süd verlaufende Pockels-

straße, an der sich alte und neue Universitäts-

bauten aufreihen und die die Verbindung zwi-

schen der Ringstraße im Norden und dem süd-

lich gelegenen Wallbereich und der Innenstadt

herstellt.

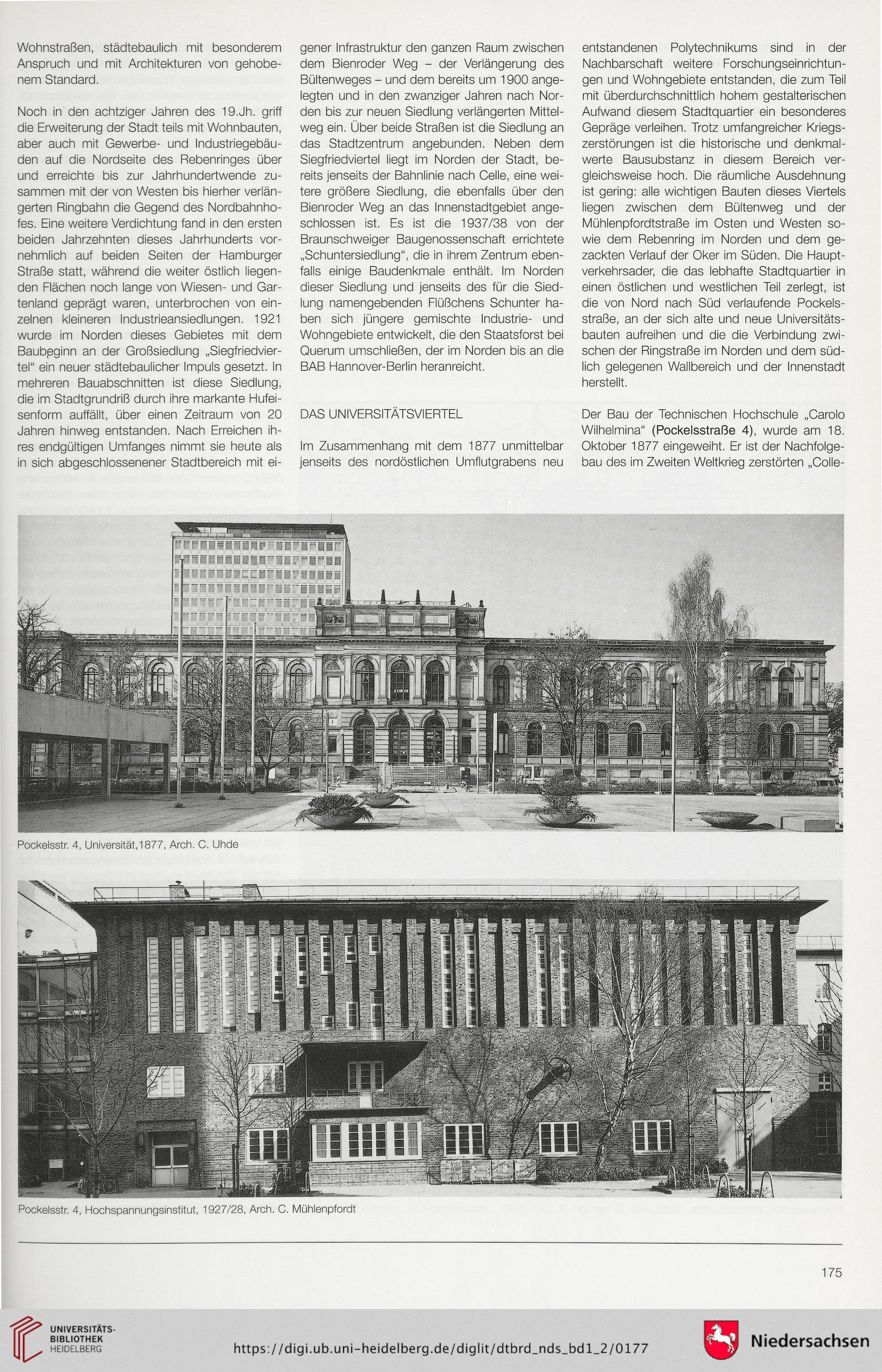

Der Bau der Technischen Hochschule „Carolo

Wilhelmina“ (Pockelsstraße 4), wurde am 18.

Oktober 1877 eingeweiht. Er ist der Nachfolge-

bau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten „Colle-

Pockelsstr. 4, Universität, 1877, Arch. C. Uhde

Pockelsstr. 4, Hochspannungsinstitut, 1927/28, Arch. C. Mühlenpfordt

175

Anspruch und mit Architekturen von gehobe-

nem Standard.

Noch in den achtziger Jahren des 19.Jh. griff

die Erweiterung der Stadt teils mit Wohnbauten,

aber auch mit Gewerbe- und Industriegebäu-

den auf die Nordseite des Rebenringes über

und erreichte bis zur Jahrhundertwende zu-

sammen mit der von Westen bis hierher verlän-

gerten Ringbahn die Gegend des Nordbahnho-

fes. Eine weitere Verdichtung fand in den ersten

beiden Jahrzehnten dieses Jahrhunderts vor-

nehmlich auf beiden Seiten der Hamburger

Straße statt, während die weiter östlich liegen-

den Flächen noch lange von Wiesen- und Gar-

tenland geprägt waren, unterbrochen von ein-

zelnen kleineren Industrieansiedlungen. 1921

wurde im Norden dieses Gebietes mit dem

Baubeginn an der Großsiedlung „Siegfriedvier-

tel“ ein neuer städtebaulicher Impuls gesetzt. In

mehreren Bauabschnitten ist diese Siedlung,

die im Stadtgrundriß durch ihre markante Hufei-

senform auffällt, über einen Zeitraum von 20

Jahren hinweg entstanden. Nach Erreichen ih-

res endgültigen Umfanges nimmt sie heute als

in sich abgeschlossenener Stadtbereich mit ei-

gener Infrastruktur den ganzen Raum zwischen

dem Bienroder Weg - der Verlängerung des

Bültenweges - und dem bereits um 1900 ange-

legten und in den zwanziger Jahren nach Nor-

den bis zur neuen Siedlung verlängerten Mittel-

weg ein. Über beide Straßen ist die Siedlung an

das Stadtzentrum angebunden. Neben dem

Siegfriedviertel liegt im Norden der Stadt, be-

reits jenseits der Bahnlinie nach Celle, eine wei-

tere größere Siedlung, die ebenfalls über den

Bienroder Weg an das Innenstadtgebiet ange-

schlossen ist. Es ist die 1937/38 von der

Braunschweiger Baugenossenschaft errichtete

„Schuntersiedlung“, die in ihrem Zentrum eben-

falls einige Baudenkmale enthält. Im Norden

dieser Siedlung und jenseits des für die Sied-

lung namengebenden Flüßchens Schunter ha-

ben sich jüngere gemischte Industrie- und

Wohngebiete entwickelt, die den Staatsforst bei

Querum umschließen, der im Norden bis an die

BAB Hannover-Berlin heranreicht.

DAS UNIVERSITÄTSVIERTEL

Im Zusammenhang mit dem 1877 unmittelbar

jenseits des nordöstlichen Umflutgrabens neu

entstandenen Polytechnikums sind in der

Nachbarschaft weitere Forschungseinrichtun-

gen und Wohngebiete entstanden, die zum Teil

mit überdurchschnittlich hohem gestalterischen

Aufwand diesem Stadtquartier ein besonderes

Gepräge verleihen. Trotz umfangreicher Kriegs-

zerstörungen ist die historische und denkmal-

werte Bausubstanz in diesem Bereich ver-

gleichsweise hoch. Die räumliche Ausdehnung

ist gering: alle wichtigen Bauten dieses Viertels

liegen zwischen dem Bültenweg und der

Mühlenpfordtstraße im Osten und Westen so-

wie dem Rebenring im Norden und dem ge-

zackten Verlauf der Oker im Süden. Die Haupt-

verkehrsader, die das lebhafte Stadtquartier in

einen östlichen und westlichen Teil zerlegt, ist

die von Nord nach Süd verlaufende Pockels-

straße, an der sich alte und neue Universitäts-

bauten aufreihen und die die Verbindung zwi-

schen der Ringstraße im Norden und dem süd-

lich gelegenen Wallbereich und der Innenstadt

herstellt.

Der Bau der Technischen Hochschule „Carolo

Wilhelmina“ (Pockelsstraße 4), wurde am 18.

Oktober 1877 eingeweiht. Er ist der Nachfolge-

bau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten „Colle-

Pockelsstr. 4, Universität, 1877, Arch. C. Uhde

Pockelsstr. 4, Hochspannungsinstitut, 1927/28, Arch. C. Mühlenpfordt

175