hangs am westlichen Giebeltrapez das Fach-

werk freigelegt.

Auf der von den Kotsassen belegten Seite des

Steinwegs brannte ein Wohnwirtschaftsgebäu-

de nieder und wurde von den damaligen Besit-

zern „F. W. Köchy und D. Oppermann anno

1833“ an gleicher Stelle wieder aufgebaut (Cel-

ler Heerstraße 146). Dabei entstand auch hier

ein für Ölper typisches niederdeutsches Hallen-

haus: zweigeschossig in Fachwerk errichtet, mit

Steinsockel und einer aus Feldsteinen gepfla-

sterten Hoffläche, zu der sich die Vorschauer in

der Achse der Zufahrt öffnet. Der Dachraum

des Krüppelwalmdaches wurde erst später zu

Wohnzwecken umgebaut. Um die Hoffläche

gruppierten sich nachfolgend 1876 ein trauf-

ständiger Stall, 1885 ein weiterer massiver Stall

am Wohnwirtschaftsgebäude und 1897 eine

Wagenremise, die 1924 nach Südosten verlän-

gert wurde, so daß sich eine dicht bebaute, U-

förmige Hofanlage ergab, die sich zur Straße

hin öffnet.

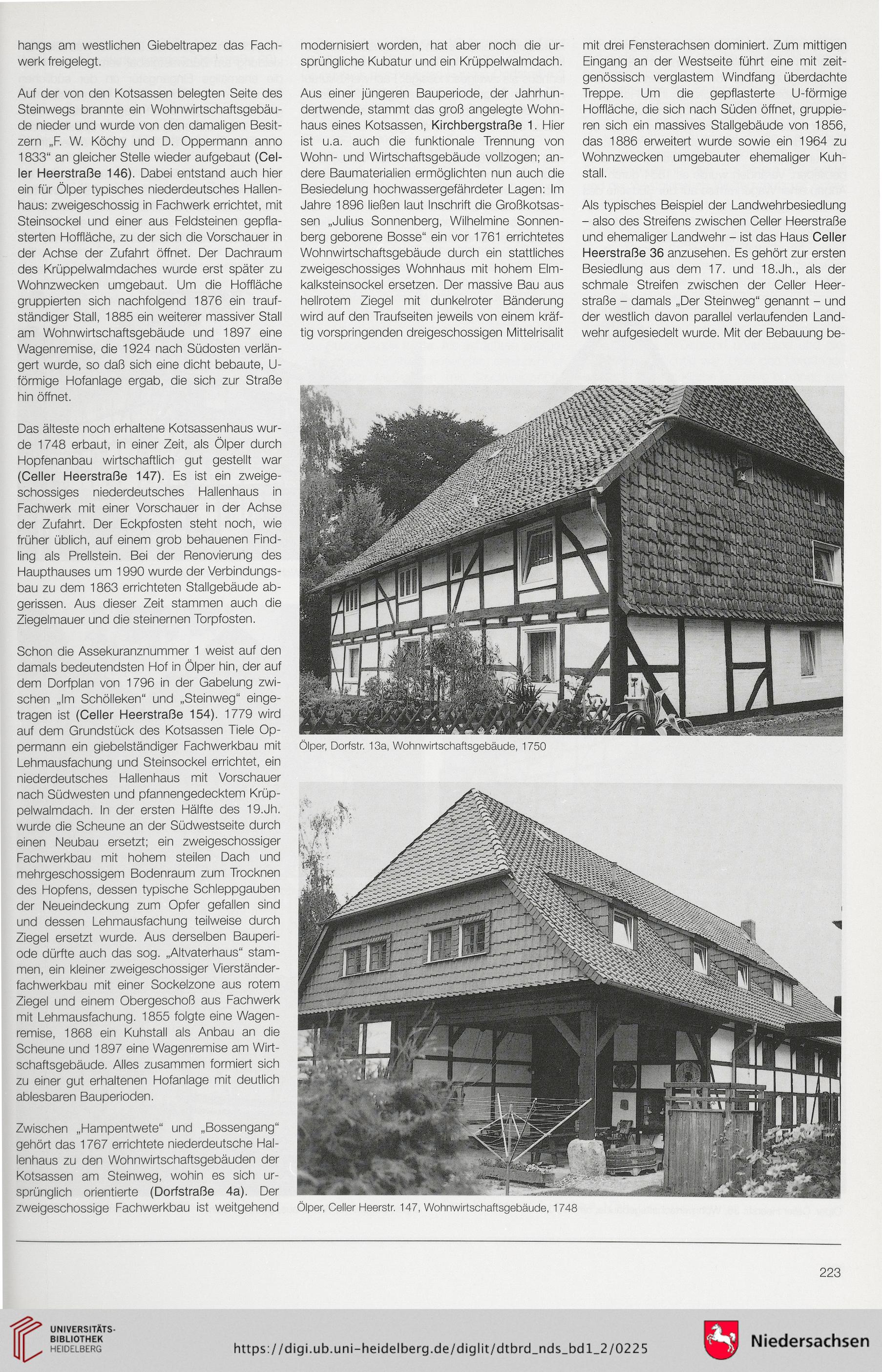

Das älteste noch erhaltene Kotsassenhaus wur-

de 1748 erbaut, in einer Zeit, als Ölper durch

Hopfenanbau wirtschaftlich gut gestellt war

(Celler Heerstraße 147). Es ist ein zweige-

schossiges niederdeutsches Hallenhaus in

Fachwerk mit einer Vorschauer in der Achse

der Zufahrt. Der Eckpfosten steht noch, wie

früher üblich, auf einem grob behauenen Find-

ling als Prellstein. Bei der Renovierung des

Haupthauses um 1990 wurde der Verbindungs-

bau zu dem 1863 errichteten Stallgebäude ab-

gerissen. Aus dieser Zeit stammen auch die

Ziegelmauer und die steinernen Torpfosten.

Schon die Assekuranznummer 1 weist auf den

damals bedeutendsten Hof in Ölper hin, der auf

dem Dorfplan von 1796 in der Gabelung zwi-

schen „Im Schölleken“ und „Steinweg“ einge-

tragen ist (Celler Heerstraße 154). 1779 wird

auf dem Grundstück des Kotsassen Tiele Op-

permann ein giebelständiger Fachwerkbau mit

Lehmausfachung und Steinsockel errichtet, ein

niederdeutsches Hallenhaus mit Vorschauer

nach Südwesten und pfannengedecktem Krüp-

pelwalmdach. In der ersten Hälfte des 19.Jh.

wurde die Scheune an der Südwestseite durch

einen Neubau ersetzt; ein zweigeschossiger

Fachwerkbau mit hohem steilen Dach und

mehrgeschossigem Bodenraum zum Trocknen

des Hopfens, dessen typische Schleppgauben

der Neueindeckung zum Opfer gefallen sind

und dessen Lehmausfachung teilweise durch

Ziegel ersetzt wurde. Aus derselben Bauperi-

ode dürfte auch das sog. „Altvaterhaus“ stam-

men, ein kleiner zweigeschossiger Vierständer-

fachwerkbau mit einer Sockelzone aus rotem

Ziegel und einem Obergeschoß aus Fachwerk

mit Lehmausfachung. 1855 folgte eine Wagen-

remise, 1868 ein Kuhstall als Anbau an die

Scheune und 1897 eine Wagenremise am Wirt-

schaftsgebäude. Alles zusammen formiert sich

zu einer gut erhaltenen Hofanlage mit deutlich

ablesbaren Bauperioden.

Zwischen „Hampentwete“ und „Bossengang“

gehört das 1767 errichtete niederdeutsche Hal-

lenhaus zu den Wohnwirtschaftsgebäuden der

Kotsassen am Steinweg, wohin es sich ur-

sprünglich orientierte (Dorfstraße 4a). Der

zweigeschossige Fachwerkbau ist weitgehend

modernisiert worden, hat aber noch die ur-

sprüngliche Kubatur und ein Krüppelwalmdach.

Aus einer jüngeren Bauperiode, der Jahrhun-

dertwende, stammt das groß angelegte Wohn-

haus eines Kotsassen, Kirchbergstraße 1. Hier

ist u.a. auch die funktionale Trennung von

Wohn- und Wirtschaftsgebäude vollzogen; an-

dere Baumaterialien ermöglichten nun auch die

Besiedelung hochwassergefährdeter Lagen: Im

Jahre 1896 ließen laut Inschrift die Großkotsas-

sen „Julius Sonnenberg, Wilhelmine Sonnen-

berg geborene Bosse“ ein vor 1761 errichtetes

Wohnwirtschaftsgebäude durch ein stattliches

zweigeschossiges Wohnhaus mit hohem Elm-

kalksteinsockel ersetzen. Der massive Bau aus

hellrotem Ziegel mit dunkelroter Bänderung

wird auf den Traufseiten jeweils von einem kräf-

tig vorspringenden dreigeschossigen Mittelrisalit

mit drei Fensterachsen dominiert. Zum mittigen

Eingang an der Westseite führt eine mit zeit-

genössisch verglastem Windfang überdachte

Treppe. Um die gepflasterte U-förmige

Hoffläche, die sich nach Süden öffnet, gruppie-

ren sich ein massives Stallgebäude von 1856,

das 1886 erweitert wurde sowie ein 1964 zu

Wohnzwecken umgebauter ehemaliger Kuh-

stall.

Als typisches Beispiel der Landwehrbesiedlung

- also des Streifens zwischen Celler Heerstraße

und ehemaliger Landwehr - ist das Haus Celler

Heerstraße 36 anzusehen. Es gehört zur ersten

Besiedlung aus dem 17. und 18.Jh., als der

schmale Streifen zwischen der Celler Heer-

straße - damals „Der Steinweg“ genannt - und

der westlich davon parallel verlaufenden Land-

wehr aufgesiedelt wurde. Mit der Bebauung be-

Ölper, Dorfstr. 13a, Wohnwirtschaftsgebäude, 1750

Ölper, Celler Heerstr. 147, Wohnwirtschaftsgebäude, 1748

223

werk freigelegt.

Auf der von den Kotsassen belegten Seite des

Steinwegs brannte ein Wohnwirtschaftsgebäu-

de nieder und wurde von den damaligen Besit-

zern „F. W. Köchy und D. Oppermann anno

1833“ an gleicher Stelle wieder aufgebaut (Cel-

ler Heerstraße 146). Dabei entstand auch hier

ein für Ölper typisches niederdeutsches Hallen-

haus: zweigeschossig in Fachwerk errichtet, mit

Steinsockel und einer aus Feldsteinen gepfla-

sterten Hoffläche, zu der sich die Vorschauer in

der Achse der Zufahrt öffnet. Der Dachraum

des Krüppelwalmdaches wurde erst später zu

Wohnzwecken umgebaut. Um die Hoffläche

gruppierten sich nachfolgend 1876 ein trauf-

ständiger Stall, 1885 ein weiterer massiver Stall

am Wohnwirtschaftsgebäude und 1897 eine

Wagenremise, die 1924 nach Südosten verlän-

gert wurde, so daß sich eine dicht bebaute, U-

förmige Hofanlage ergab, die sich zur Straße

hin öffnet.

Das älteste noch erhaltene Kotsassenhaus wur-

de 1748 erbaut, in einer Zeit, als Ölper durch

Hopfenanbau wirtschaftlich gut gestellt war

(Celler Heerstraße 147). Es ist ein zweige-

schossiges niederdeutsches Hallenhaus in

Fachwerk mit einer Vorschauer in der Achse

der Zufahrt. Der Eckpfosten steht noch, wie

früher üblich, auf einem grob behauenen Find-

ling als Prellstein. Bei der Renovierung des

Haupthauses um 1990 wurde der Verbindungs-

bau zu dem 1863 errichteten Stallgebäude ab-

gerissen. Aus dieser Zeit stammen auch die

Ziegelmauer und die steinernen Torpfosten.

Schon die Assekuranznummer 1 weist auf den

damals bedeutendsten Hof in Ölper hin, der auf

dem Dorfplan von 1796 in der Gabelung zwi-

schen „Im Schölleken“ und „Steinweg“ einge-

tragen ist (Celler Heerstraße 154). 1779 wird

auf dem Grundstück des Kotsassen Tiele Op-

permann ein giebelständiger Fachwerkbau mit

Lehmausfachung und Steinsockel errichtet, ein

niederdeutsches Hallenhaus mit Vorschauer

nach Südwesten und pfannengedecktem Krüp-

pelwalmdach. In der ersten Hälfte des 19.Jh.

wurde die Scheune an der Südwestseite durch

einen Neubau ersetzt; ein zweigeschossiger

Fachwerkbau mit hohem steilen Dach und

mehrgeschossigem Bodenraum zum Trocknen

des Hopfens, dessen typische Schleppgauben

der Neueindeckung zum Opfer gefallen sind

und dessen Lehmausfachung teilweise durch

Ziegel ersetzt wurde. Aus derselben Bauperi-

ode dürfte auch das sog. „Altvaterhaus“ stam-

men, ein kleiner zweigeschossiger Vierständer-

fachwerkbau mit einer Sockelzone aus rotem

Ziegel und einem Obergeschoß aus Fachwerk

mit Lehmausfachung. 1855 folgte eine Wagen-

remise, 1868 ein Kuhstall als Anbau an die

Scheune und 1897 eine Wagenremise am Wirt-

schaftsgebäude. Alles zusammen formiert sich

zu einer gut erhaltenen Hofanlage mit deutlich

ablesbaren Bauperioden.

Zwischen „Hampentwete“ und „Bossengang“

gehört das 1767 errichtete niederdeutsche Hal-

lenhaus zu den Wohnwirtschaftsgebäuden der

Kotsassen am Steinweg, wohin es sich ur-

sprünglich orientierte (Dorfstraße 4a). Der

zweigeschossige Fachwerkbau ist weitgehend

modernisiert worden, hat aber noch die ur-

sprüngliche Kubatur und ein Krüppelwalmdach.

Aus einer jüngeren Bauperiode, der Jahrhun-

dertwende, stammt das groß angelegte Wohn-

haus eines Kotsassen, Kirchbergstraße 1. Hier

ist u.a. auch die funktionale Trennung von

Wohn- und Wirtschaftsgebäude vollzogen; an-

dere Baumaterialien ermöglichten nun auch die

Besiedelung hochwassergefährdeter Lagen: Im

Jahre 1896 ließen laut Inschrift die Großkotsas-

sen „Julius Sonnenberg, Wilhelmine Sonnen-

berg geborene Bosse“ ein vor 1761 errichtetes

Wohnwirtschaftsgebäude durch ein stattliches

zweigeschossiges Wohnhaus mit hohem Elm-

kalksteinsockel ersetzen. Der massive Bau aus

hellrotem Ziegel mit dunkelroter Bänderung

wird auf den Traufseiten jeweils von einem kräf-

tig vorspringenden dreigeschossigen Mittelrisalit

mit drei Fensterachsen dominiert. Zum mittigen

Eingang an der Westseite führt eine mit zeit-

genössisch verglastem Windfang überdachte

Treppe. Um die gepflasterte U-förmige

Hoffläche, die sich nach Süden öffnet, gruppie-

ren sich ein massives Stallgebäude von 1856,

das 1886 erweitert wurde sowie ein 1964 zu

Wohnzwecken umgebauter ehemaliger Kuh-

stall.

Als typisches Beispiel der Landwehrbesiedlung

- also des Streifens zwischen Celler Heerstraße

und ehemaliger Landwehr - ist das Haus Celler

Heerstraße 36 anzusehen. Es gehört zur ersten

Besiedlung aus dem 17. und 18.Jh., als der

schmale Streifen zwischen der Celler Heer-

straße - damals „Der Steinweg“ genannt - und

der westlich davon parallel verlaufenden Land-

wehr aufgesiedelt wurde. Mit der Bebauung be-

Ölper, Dorfstr. 13a, Wohnwirtschaftsgebäude, 1750

Ölper, Celler Heerstr. 147, Wohnwirtschaftsgebäude, 1748

223