Heerstraße das „Gemeindehaus“ (Celler Heer-

straße 138): einen langgestreckten massiven

Ziegelbau, eingeschossig mit ausgebautem

Dachgeschoß an den Giebelseiten und drei

Hauseingängen an der südöstlichen Traufseite.

Drei in das Krüppelwalmdach eingelassene Da-

cherker ermöglichen von außen den Zugang

zum Dachboden. Gleichzeitig wurden drei mas-

sive kleine Stallgebäude aus Ziegel errichtet,

deren Dachräume als Lagerraum genutzt wer-

den konnten. 1927 kam ein Waschhaus hinzu.

Die weitgehend erhaltene Originalsubstanz ist

auch noch an Details wie der Wasserpumpe auf

dem Hof, der alten Krempziegeldeckung und

den hölzernen Torpfeilern zu erkennen, an de-

nen sich die Anhebung des Straßenniveaus ab-

lesen läßt.

Besonders stark ist Ölper in seiner Struktur

durch die einengende Oker im Osten und durch

die Grenzlage an der im Westen verlaufenden

Landwehr beeinflußt worden.

nordwestlichen Zufahrtsstraßen Braunschweigs

zu unterbinden, verständigte sich 1376 der Rat

der Stadt mit dem Blasius-Stift als Grundherrn

im Bereich Ölper wegen der Errichtung der

Landwehr. Nachdem diese vom Raffturm über

das „Pawelsche Holz“ bis zum Südrand Ölpers

fertiggestellt war, kam es zu einer weiteren

Übereinkunft, nach der die Landwehr am

Westrand des Dorfes vorbei - den damaligen

Ölper Turm umschließend - unmittelbar hinter

der Mühle bis an die Oker reichen sollte.

1413 wurde ein steinerner Wachtturm anstelle

des älteren Bergfrieds erbaut, der seit 1368 ur-

kundlich belegt ist. Zwar wurden ab 1432 Pul-

ver und Pfeile hier eingelagert, der Turm mit ei-

nem Torwärter besetzt und „Landwehrreiter“

besoldet, dennoch war es lediglich eine Zollsta-

tion, was auch ein seit 1554 angebauter Krug

belegt; dieser wurde 1642 durch die heutige

Landwehrschänke ersetzt (Celler Heerstraße

46).

Der Rat der Stadt Braunschweig beschloß im

ausgehenden 14.Jh. die Anlage einer äußeren

Befestigungslinie, bestehend aus zwei paralle-

len Erdwällen und drei Gräben. Dort, wo Heer-

straßen die mit Bäumen besetzte Wallanlage

durchschnitten, sicherten Wehrtürme die

Straßen und die zugehörigen Zollstationen ab.

Um ein Umfahren der Zollstationen an den

Nach der Unterwerfung Braunschweigs wurde

der Ölper Turm 1671 der Herzoglichen Verwal-

tung unterstellt, 1680 wiederum der Stadt über-

lassen und 1710 zurückgenommen. 1735 wur-

den der Turm und der angeschlossene Gasthof

mit allen Nebengebäuden verpachtet und ein

Zolleinnehmer eingesetzt. 1765 verkaufte

schließlich die Fürstliche Kammer den Ölper

Turm. Die Landwehr wurde Ende des 18.Jh.

aufgegeben, so daß die Brinksitzer in Ölper an

dieser Stelle ihre Gärten anlegen konnten, die

bis zum westlich gelegenen „Hirtenweg“ reich-

ten. 1825 riß man den steinernen Rundturm ab

und ersetzte ihn durch einen Fachwerkbau mit

Dachansatz - den heutigen neueren Teil des Öl-

per Turms. Anfang der achtziger Jahre dieses

Jahrhunderts wurde bei einer Renovierung das

Innere völlig umgebaut.

Der Ältere Teil von 1642, direkt an der Straßen-

biegung gelegen, hat ein massives Erdgeschoß

- das alte Fachwerk wurde hier auf der Trauf-

seite ersetzt. Am leicht vorkragenden Oberge-

schoß, das in Fachwerk erhalten ist und von

reich verzierten Knaggen abgestützt wird, zei-

gen die gekehlten Füllhölzer ein Muster aus ge-

drehten Tauen mit Perlenbesatz. Die Winkelhöl-

zer sind mit Rautenformen verziert und die

Ständerfüße mit Beschlagwerk gefüllt. Den

oberen Abschluß bilden von Knaggen getra-

gene Balkenköpfe. Die Schmuckformen des

Fachwerkes entsprechen weitgehend denen an

zeitgleich entstandenen Fachwerkhäusern der

Innenstadt.

Der jüngere nördliche Teil wurde in Anlehnung

an die Kubatur des älteren Teils als schlichter

klassizistischer Fachwerkbau mit Risalit errich-

tet, in dessen Achse ein turmartiger Aufsatz in

das Dach eingefügt wurde.

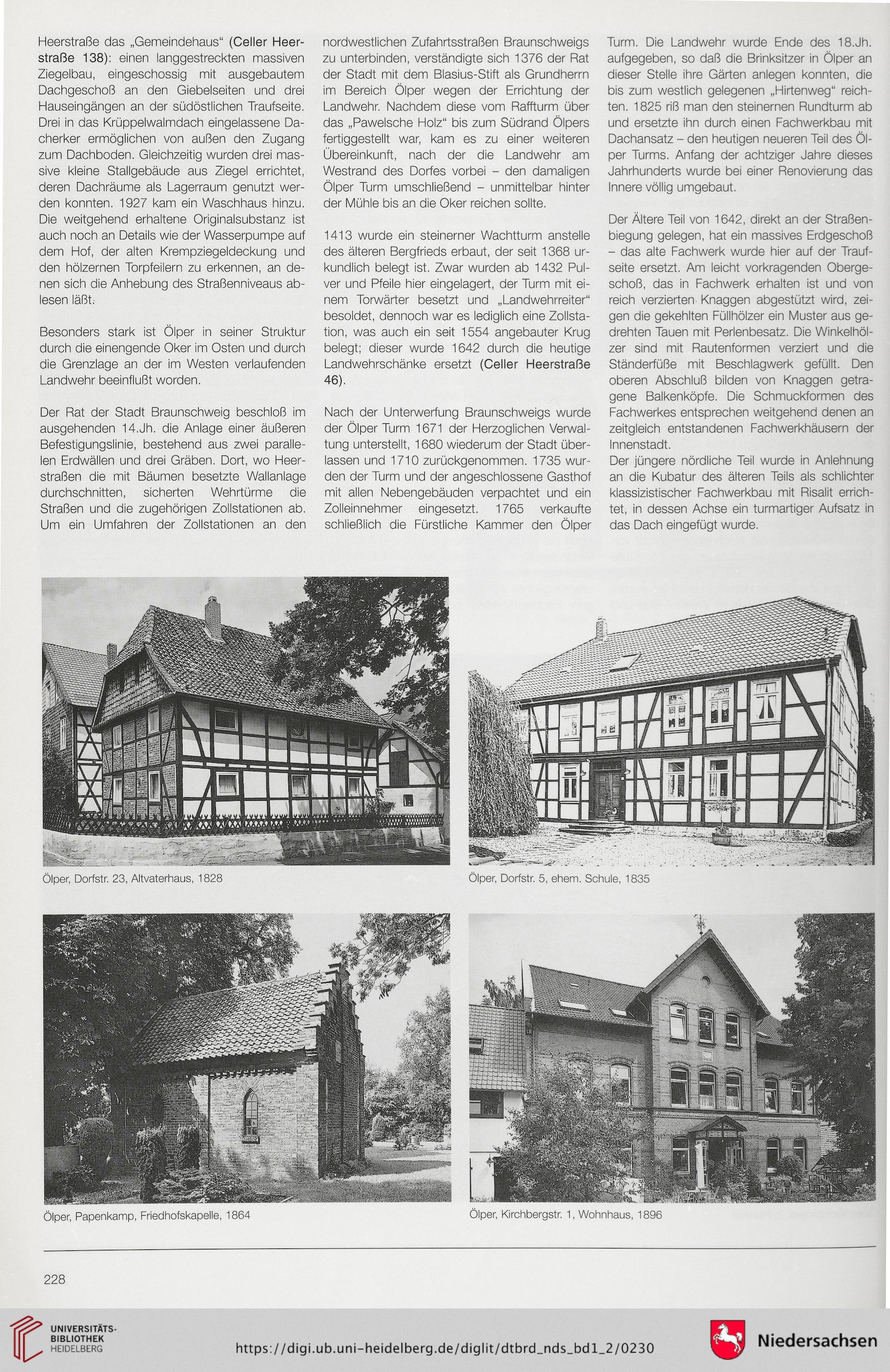

Ölper, Dorfstr. 23, Altvaterhaus, 1828

Ölper, Dorfstr. 5, ehern. Schule, 1835

Ölper, Papenkamp, Friedhofskapelle, 1864

Ölper, Kirchbergstr. 1, Wohnhaus, 1896

228

straße 138): einen langgestreckten massiven

Ziegelbau, eingeschossig mit ausgebautem

Dachgeschoß an den Giebelseiten und drei

Hauseingängen an der südöstlichen Traufseite.

Drei in das Krüppelwalmdach eingelassene Da-

cherker ermöglichen von außen den Zugang

zum Dachboden. Gleichzeitig wurden drei mas-

sive kleine Stallgebäude aus Ziegel errichtet,

deren Dachräume als Lagerraum genutzt wer-

den konnten. 1927 kam ein Waschhaus hinzu.

Die weitgehend erhaltene Originalsubstanz ist

auch noch an Details wie der Wasserpumpe auf

dem Hof, der alten Krempziegeldeckung und

den hölzernen Torpfeilern zu erkennen, an de-

nen sich die Anhebung des Straßenniveaus ab-

lesen läßt.

Besonders stark ist Ölper in seiner Struktur

durch die einengende Oker im Osten und durch

die Grenzlage an der im Westen verlaufenden

Landwehr beeinflußt worden.

nordwestlichen Zufahrtsstraßen Braunschweigs

zu unterbinden, verständigte sich 1376 der Rat

der Stadt mit dem Blasius-Stift als Grundherrn

im Bereich Ölper wegen der Errichtung der

Landwehr. Nachdem diese vom Raffturm über

das „Pawelsche Holz“ bis zum Südrand Ölpers

fertiggestellt war, kam es zu einer weiteren

Übereinkunft, nach der die Landwehr am

Westrand des Dorfes vorbei - den damaligen

Ölper Turm umschließend - unmittelbar hinter

der Mühle bis an die Oker reichen sollte.

1413 wurde ein steinerner Wachtturm anstelle

des älteren Bergfrieds erbaut, der seit 1368 ur-

kundlich belegt ist. Zwar wurden ab 1432 Pul-

ver und Pfeile hier eingelagert, der Turm mit ei-

nem Torwärter besetzt und „Landwehrreiter“

besoldet, dennoch war es lediglich eine Zollsta-

tion, was auch ein seit 1554 angebauter Krug

belegt; dieser wurde 1642 durch die heutige

Landwehrschänke ersetzt (Celler Heerstraße

46).

Der Rat der Stadt Braunschweig beschloß im

ausgehenden 14.Jh. die Anlage einer äußeren

Befestigungslinie, bestehend aus zwei paralle-

len Erdwällen und drei Gräben. Dort, wo Heer-

straßen die mit Bäumen besetzte Wallanlage

durchschnitten, sicherten Wehrtürme die

Straßen und die zugehörigen Zollstationen ab.

Um ein Umfahren der Zollstationen an den

Nach der Unterwerfung Braunschweigs wurde

der Ölper Turm 1671 der Herzoglichen Verwal-

tung unterstellt, 1680 wiederum der Stadt über-

lassen und 1710 zurückgenommen. 1735 wur-

den der Turm und der angeschlossene Gasthof

mit allen Nebengebäuden verpachtet und ein

Zolleinnehmer eingesetzt. 1765 verkaufte

schließlich die Fürstliche Kammer den Ölper

Turm. Die Landwehr wurde Ende des 18.Jh.

aufgegeben, so daß die Brinksitzer in Ölper an

dieser Stelle ihre Gärten anlegen konnten, die

bis zum westlich gelegenen „Hirtenweg“ reich-

ten. 1825 riß man den steinernen Rundturm ab

und ersetzte ihn durch einen Fachwerkbau mit

Dachansatz - den heutigen neueren Teil des Öl-

per Turms. Anfang der achtziger Jahre dieses

Jahrhunderts wurde bei einer Renovierung das

Innere völlig umgebaut.

Der Ältere Teil von 1642, direkt an der Straßen-

biegung gelegen, hat ein massives Erdgeschoß

- das alte Fachwerk wurde hier auf der Trauf-

seite ersetzt. Am leicht vorkragenden Oberge-

schoß, das in Fachwerk erhalten ist und von

reich verzierten Knaggen abgestützt wird, zei-

gen die gekehlten Füllhölzer ein Muster aus ge-

drehten Tauen mit Perlenbesatz. Die Winkelhöl-

zer sind mit Rautenformen verziert und die

Ständerfüße mit Beschlagwerk gefüllt. Den

oberen Abschluß bilden von Knaggen getra-

gene Balkenköpfe. Die Schmuckformen des

Fachwerkes entsprechen weitgehend denen an

zeitgleich entstandenen Fachwerkhäusern der

Innenstadt.

Der jüngere nördliche Teil wurde in Anlehnung

an die Kubatur des älteren Teils als schlichter

klassizistischer Fachwerkbau mit Risalit errich-

tet, in dessen Achse ein turmartiger Aufsatz in

das Dach eingefügt wurde.

Ölper, Dorfstr. 23, Altvaterhaus, 1828

Ölper, Dorfstr. 5, ehern. Schule, 1835

Ölper, Papenkamp, Friedhofskapelle, 1864

Ölper, Kirchbergstr. 1, Wohnhaus, 1896

228