Auf Veranlassung des hannoverschen Moor-

kommissars Jürgen Christian Findorff, der in

der 2. Hälfte des 18.Jh. für die Vermessung

und Anlage zahlreicher Moorsiedlungen vor al-

lem im Bremer Teufelsmoor verantwortlich war,

wurde in den Jahren 1778-83 mit dem Bau ei-

nes Oste-Schwinge-Kanals zur Entwässerung

der umliegenden Moorflächen begonnen. Die

hierbei aufgetretenen Schwierigkeiten verhin-

derten jedoch eine Fertigstellung des Kanals

und seinen Anschluß an die Schwinge.

Beidseitig dieses heute nur noch schmalen

Grabens entstanden ab 1798 zwei kleine Moor-

kolonien mit je sechs Feuerstellen; auf der

Nordseite Eimerhohenmoor (Landkreis Roten-

burg) und auf der Südseite das seit 1929 nach

Mulsum eingemeindete Hohenmoor. Für den in

seinem Bestand gefährdeten Zweiständerbau

Hohenmoor 1 ist eine Erbauung vor 1798 an-

zunehmen. Merkmale dieser frühen Bauzeit

sind die leicht nach innen geneigten Hauptstän-

der und breite Gefache, wie sie für Lehmfüllun-

gen üblich waren.

(1762) lag nördlich der Kirche, wo noch heute

mehrere Zweiständerbauten das Bild bestim-

men; durch spätere Baumaßnahmen haben sie

jedoch viel von ihrer ursprünglichen Wirkung

verloren. Da in diesem Bereich die zum Bach

abfallenden Wiesen bisher von einer Bebauung

verschont blieben, kann der ursprüngliche Dorf-

rand hier ungestört erlebt werden.

Eine Weiterentwicklung des Ortsgrundrisses

vollzog sich Mitte des 19.Jh. als nach der Ver-

kopplung zunächst westlich des Kühlhorn-

bachs mehrere Hofstellen gegründet wurden

und etwa zeitgleich die Kreisstraße mit ihrer ge-

radlinigen Streckenführung ausgebaut wurde.

Während an der zur südlichen Landesstraße

führenden „Heerloge“ im wesentlichen massive

Wohn- und Geschäftsbauten stehen, die am

Nordende recht dicht an die Straße gerückt

sind, wurde die ostwärts zur B 74 führende

Stader Straße erst später, hauptsächlich nach

1945 mit Einfamilienhäusern bebaut. Weitere

Neubaugebiete, die sich in ihren regelmäßigen

Anordnungen deutlich von dem historisch ge-

wachsenen Wegenetz abheben, sind parallel zu

diesen Ausfallstraßen aufgesiedelt worden.

Ev. St.Petri Kirche

Den Mittelpunkt des insgesamt stark durch-

grünten Ortes bildet die Kirche. Sie nimmt einen

städtebaulich markanten Platz auf dem erhöh-

ten und von mächtigen Eichen gerahmten

Kirchhof ein und steht in der Blickachse des

von Norden kommenden Betrachters, bevor

sich die Straße leicht geschwungen um den

von einer markanten Feldsteinmauer eingefaß-

ten Kirchhof schlängelt (An der Kirche 1).

Das Patronat des heiligen Petrus läßt auf eine

frühe Kirchengründung, womöglich um 800,

schließen. Für den Bau der heutigen Kirche, die

zwischen 1801 und 1804 als Ersatz für eine

KUTENHOLZ - MULSUM

Das nördlich von Kutenholz gelegene Dorf Mul-

sum, 1100 als Mulesla erwähnt, besaß als

Kirchort und Sitz der gleichnamigen Börde bis

ins 19.Jh. hinein große Bedeutung; mit ihren 15

Dörfern (um 1500) reichte die Börde westlich an

Bremervörde und östlich an Stade heran. Nach

der Vereinigung mit den benachbarten Börden

Bargstedt und Ahlerstedt zur Vogtei Mulsum

1692 wurde diese zwischen 1753 und 1852

dem Amt Harsefeld unterstellt, kam dann zum

Amt Agathenburg, bevor 1859 eine Integration

in das Amt Himmelpforten erfolgte mit dem zu-

sammen sie 1885 Teil des Geestkreises Stade

wurde.

Das Kirchspiel Mulsum, früher etwa mit der

Börde identisch, erfuhr mehrere Verkleinerun-

gen, bis sich als letztes die Dörfer Wedel, Groß-

und Klein Fredenbeck 1959 zur Bildung einer

neuen Gemeinde aus dem Kirchspiel lösten.

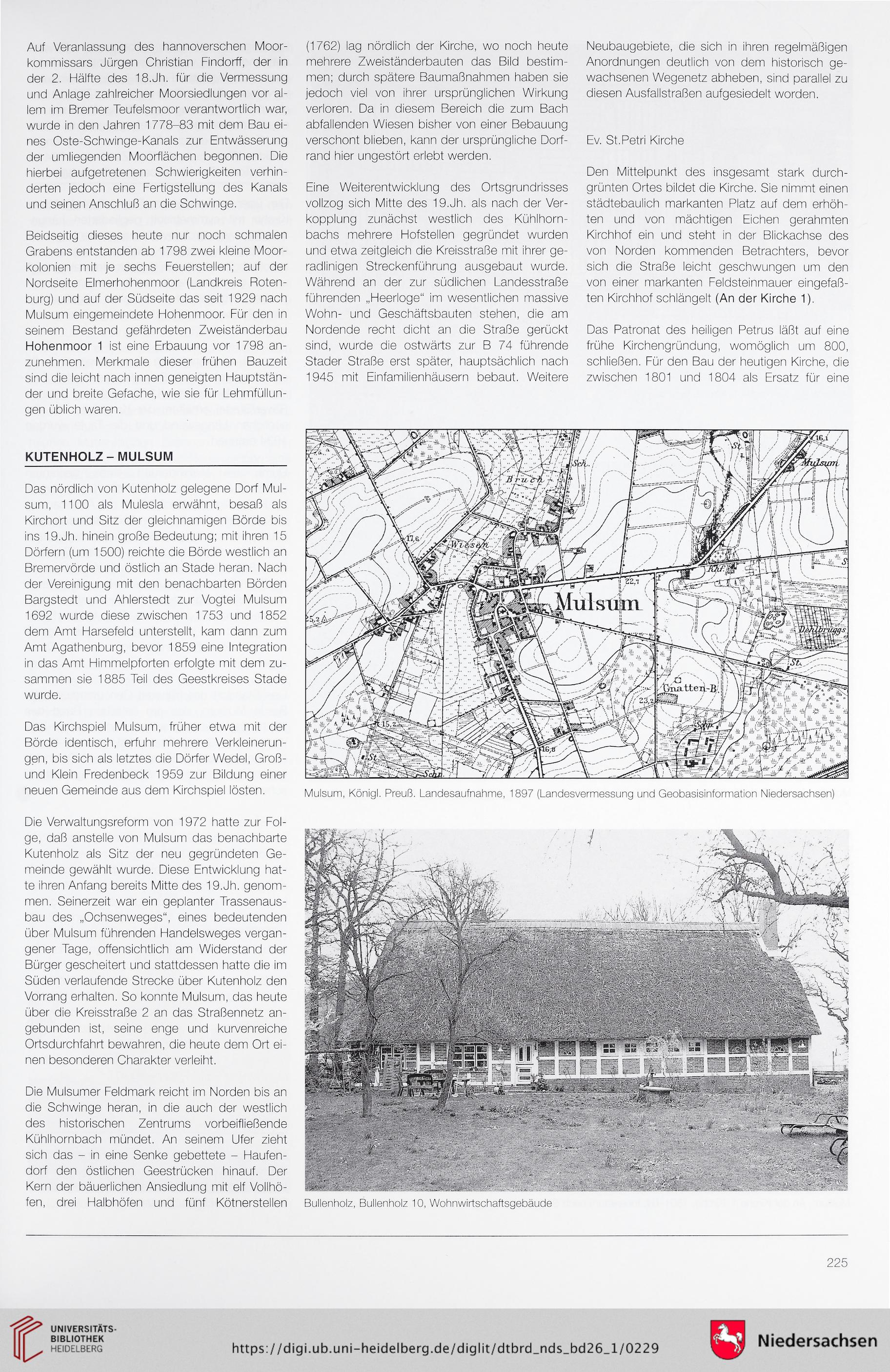

Mulsum, Königl. Preuß. Landesaufnahme, 1897 (Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen)

Die Verwaltungsreform von 1972 hatte zur Fol-

ge, daß anstelle von Mulsum das benachbarte

Kutenholz als Sitz der neu gegründeten Ge-

meinde gewählt wurde. Diese Entwicklung hat-

te ihren Anfang bereits Mitte des 19.Jh. genom-

men. Seinerzeit war ein geplanter Trassenaus-

bau des „Ochsenweges“, eines bedeutenden

über Mulsum führenden Handelsweges vergan-

gener Tage, offensichtlich am Widerstand der

Bürger gescheitert und stattdessen hatte die im

Süden verlaufende Strecke über Kutenholz den

Vorrang erhalten. So konnte Mulsum, das heute

über die Kreisstraße 2 an das Straßennetz an-

gebunden ist, seine enge und kurvenreiche

Ortsdurchfahrt bewahren, die heute dem Ort ei-

nen besonderen Charakter verleiht.

Die Mulsumer Feldmark reicht im Norden bis an

die Schwinge heran, in die auch der westlich

des historischen Zentrums vorbeifließende

Kühlhornbach mündet. An seinem Ufer zieht

sich das - in eine Senke gebettete - Haufen-

dorf den östlichen Geestrücken hinauf. Der

Kern der bäuerlichen Ansiedlung mit elf Vollhö-

fen, drei Halbhöfen und fünf Kötnerstellen

Bullenholz, Bullenholz 10, Wohnwirtschaftsgebäude

225

kommissars Jürgen Christian Findorff, der in

der 2. Hälfte des 18.Jh. für die Vermessung

und Anlage zahlreicher Moorsiedlungen vor al-

lem im Bremer Teufelsmoor verantwortlich war,

wurde in den Jahren 1778-83 mit dem Bau ei-

nes Oste-Schwinge-Kanals zur Entwässerung

der umliegenden Moorflächen begonnen. Die

hierbei aufgetretenen Schwierigkeiten verhin-

derten jedoch eine Fertigstellung des Kanals

und seinen Anschluß an die Schwinge.

Beidseitig dieses heute nur noch schmalen

Grabens entstanden ab 1798 zwei kleine Moor-

kolonien mit je sechs Feuerstellen; auf der

Nordseite Eimerhohenmoor (Landkreis Roten-

burg) und auf der Südseite das seit 1929 nach

Mulsum eingemeindete Hohenmoor. Für den in

seinem Bestand gefährdeten Zweiständerbau

Hohenmoor 1 ist eine Erbauung vor 1798 an-

zunehmen. Merkmale dieser frühen Bauzeit

sind die leicht nach innen geneigten Hauptstän-

der und breite Gefache, wie sie für Lehmfüllun-

gen üblich waren.

(1762) lag nördlich der Kirche, wo noch heute

mehrere Zweiständerbauten das Bild bestim-

men; durch spätere Baumaßnahmen haben sie

jedoch viel von ihrer ursprünglichen Wirkung

verloren. Da in diesem Bereich die zum Bach

abfallenden Wiesen bisher von einer Bebauung

verschont blieben, kann der ursprüngliche Dorf-

rand hier ungestört erlebt werden.

Eine Weiterentwicklung des Ortsgrundrisses

vollzog sich Mitte des 19.Jh. als nach der Ver-

kopplung zunächst westlich des Kühlhorn-

bachs mehrere Hofstellen gegründet wurden

und etwa zeitgleich die Kreisstraße mit ihrer ge-

radlinigen Streckenführung ausgebaut wurde.

Während an der zur südlichen Landesstraße

führenden „Heerloge“ im wesentlichen massive

Wohn- und Geschäftsbauten stehen, die am

Nordende recht dicht an die Straße gerückt

sind, wurde die ostwärts zur B 74 führende

Stader Straße erst später, hauptsächlich nach

1945 mit Einfamilienhäusern bebaut. Weitere

Neubaugebiete, die sich in ihren regelmäßigen

Anordnungen deutlich von dem historisch ge-

wachsenen Wegenetz abheben, sind parallel zu

diesen Ausfallstraßen aufgesiedelt worden.

Ev. St.Petri Kirche

Den Mittelpunkt des insgesamt stark durch-

grünten Ortes bildet die Kirche. Sie nimmt einen

städtebaulich markanten Platz auf dem erhöh-

ten und von mächtigen Eichen gerahmten

Kirchhof ein und steht in der Blickachse des

von Norden kommenden Betrachters, bevor

sich die Straße leicht geschwungen um den

von einer markanten Feldsteinmauer eingefaß-

ten Kirchhof schlängelt (An der Kirche 1).

Das Patronat des heiligen Petrus läßt auf eine

frühe Kirchengründung, womöglich um 800,

schließen. Für den Bau der heutigen Kirche, die

zwischen 1801 und 1804 als Ersatz für eine

KUTENHOLZ - MULSUM

Das nördlich von Kutenholz gelegene Dorf Mul-

sum, 1100 als Mulesla erwähnt, besaß als

Kirchort und Sitz der gleichnamigen Börde bis

ins 19.Jh. hinein große Bedeutung; mit ihren 15

Dörfern (um 1500) reichte die Börde westlich an

Bremervörde und östlich an Stade heran. Nach

der Vereinigung mit den benachbarten Börden

Bargstedt und Ahlerstedt zur Vogtei Mulsum

1692 wurde diese zwischen 1753 und 1852

dem Amt Harsefeld unterstellt, kam dann zum

Amt Agathenburg, bevor 1859 eine Integration

in das Amt Himmelpforten erfolgte mit dem zu-

sammen sie 1885 Teil des Geestkreises Stade

wurde.

Das Kirchspiel Mulsum, früher etwa mit der

Börde identisch, erfuhr mehrere Verkleinerun-

gen, bis sich als letztes die Dörfer Wedel, Groß-

und Klein Fredenbeck 1959 zur Bildung einer

neuen Gemeinde aus dem Kirchspiel lösten.

Mulsum, Königl. Preuß. Landesaufnahme, 1897 (Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen)

Die Verwaltungsreform von 1972 hatte zur Fol-

ge, daß anstelle von Mulsum das benachbarte

Kutenholz als Sitz der neu gegründeten Ge-

meinde gewählt wurde. Diese Entwicklung hat-

te ihren Anfang bereits Mitte des 19.Jh. genom-

men. Seinerzeit war ein geplanter Trassenaus-

bau des „Ochsenweges“, eines bedeutenden

über Mulsum führenden Handelsweges vergan-

gener Tage, offensichtlich am Widerstand der

Bürger gescheitert und stattdessen hatte die im

Süden verlaufende Strecke über Kutenholz den

Vorrang erhalten. So konnte Mulsum, das heute

über die Kreisstraße 2 an das Straßennetz an-

gebunden ist, seine enge und kurvenreiche

Ortsdurchfahrt bewahren, die heute dem Ort ei-

nen besonderen Charakter verleiht.

Die Mulsumer Feldmark reicht im Norden bis an

die Schwinge heran, in die auch der westlich

des historischen Zentrums vorbeifließende

Kühlhornbach mündet. An seinem Ufer zieht

sich das - in eine Senke gebettete - Haufen-

dorf den östlichen Geestrücken hinauf. Der

Kern der bäuerlichen Ansiedlung mit elf Vollhö-

fen, drei Halbhöfen und fünf Kötnerstellen

Bullenholz, Bullenholz 10, Wohnwirtschaftsgebäude

225