KULTURGESCHICHT- !

LICHE GRUNDLAGEN DER ]

DEUTSCHEN MALEREI |

Von Berthold Haendcke ]

III*) |

Treten wir nun dem künstlerischen

Schaffen näher, so strahlt uns zu- i

nächst das hell leuchtende Licht der J

Dichtkunst im weiten Begriff des Wor- (

tes entgegen. Die vaterländisch-mittel- (

alterlicheSinnesartsei zunächst heraus- j

gehoben. Erinnern wir uns daran, daß

seit der Mitte des 18. Jahrhunderts die 1

„Schweizer" die mittelhochdeutschen ,

Heldengedichte, „Krimhildens Rache )

und Klage", den „Parsival" herausge- <

geben hatten, daß Klopstock mit seiner (

Bardenlyrik eine neue vaterländische j

Strömung in unserer Dichtung breitem (

Flußgebiet hervorbrechen ließ. Die )

jungen Göttinger Dichter wählten „dem )

deutschen Hain" Wodan zu ihrem )

Wahrzeichen und Gerstenberg besingt r

(1766) die „Götterdämmerung". Diese )

Liebe zur altdeutschen Dichtung er- r

kältete nicht wieder. Uhland hat einen (

Grund hiefür angegeben, wenn er (

schreibt: was die klassischen Dicht- (

werke trotz meines eifrigen Lebens )

mir nicht geben konnten, weil sie mir \

zu klar, zu fertig bestunden, was ich )

in der neuen Poesie mit all ihrem e

rhetorischen Schmuck vermißte, das /

fand ich im Waltharilied: frische Bilder l

und Gestalten mit einem tiefen Hinter- (

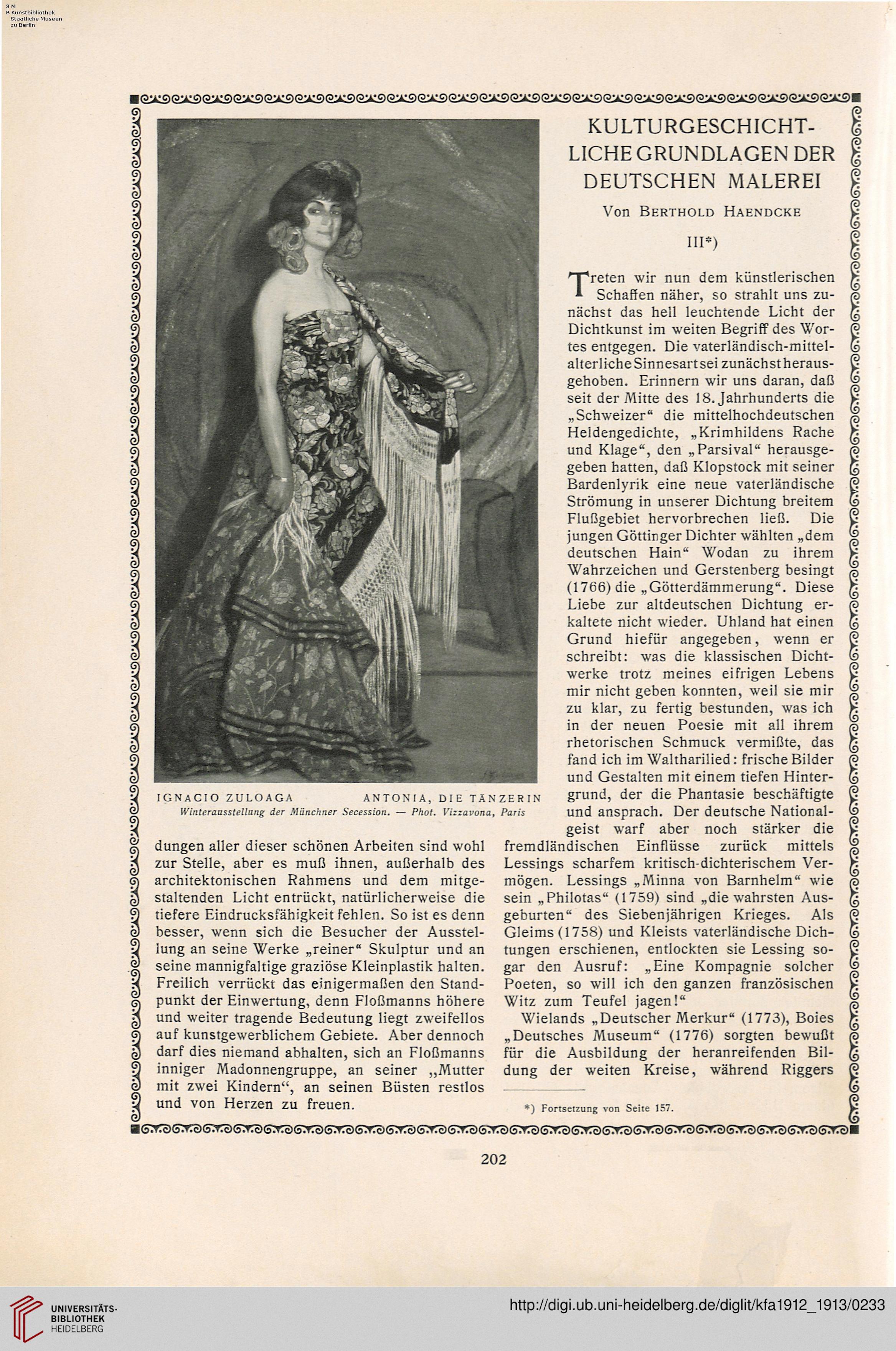

ignacio zuloaga Antonia, die tänzerin grund, der die Phantasie beschäftigte (

Winterausstellnng der Münchner Secession. — Phot. Vizzavona, Paris und ansprach. Der deutsche National- (

t{ geist warf aber noch stärker die )

U düngen aller dieser schönen Arbeiten sind wohl fremdländischen Einflüsse zurück mittels J

zur Stelle, aber es muß ihnen, außerhalb des Lessings scharfem kritisch-dichterischem Ver- )

architektonischen Rahmens und dem mitge- mögen. Lessings „Minna von Barnhelm" wie (

staltenden Licht entrückt, natürlicherweise die sein „Philotas" (1759) sind „die wahrsten Aus- (

tiefere Eindrucksfähigkeit fehlen. So ist es denn geburten" des Siebenjährigen Krieges. Als (

i besser, wenn sich die Besucher der Ausstel- Gleims (1758) und Kleists vaterländische Dich- (

1 lung an seine Werke „reiner" Skulptur und an tungen erschienen, entlockten sie Lessing so- (

seine mannigfaltige graziöse Kleinplastik halten, gar den Ausruf: „Eine Kompagnie solcher J

Freilich verrückt das einigermaßen den Stand- Poeten, so will ich den ganzen französischen \

I punkt der Einwertung, denn Floßmanns höhere Witz zum Teufel jagen!" 5

| und weiter tragende Bedeutung liegt zweifellos Wielands „Deutscher Merkur" (1773), Boies )

| auf kunstgewerblichem Gebiete. Aber dennoch „Deutsches Museum" (1776) sorgten bewußt r

\ darf dies niemand abhalten, sich an Floßmanns für die Ausbildung der heranreifenden Bil- (

I inniger Madonnengruppe, an seiner „Mutter dung der weiten Kreise, während Riggers (

I mit zwei Kindern", an seinen Büsten restlos - (

[ und von Herzen zu freuen. *} Fortsetzung von Seite is7. J

202

LICHE GRUNDLAGEN DER ]

DEUTSCHEN MALEREI |

Von Berthold Haendcke ]

III*) |

Treten wir nun dem künstlerischen

Schaffen näher, so strahlt uns zu- i

nächst das hell leuchtende Licht der J

Dichtkunst im weiten Begriff des Wor- (

tes entgegen. Die vaterländisch-mittel- (

alterlicheSinnesartsei zunächst heraus- j

gehoben. Erinnern wir uns daran, daß

seit der Mitte des 18. Jahrhunderts die 1

„Schweizer" die mittelhochdeutschen ,

Heldengedichte, „Krimhildens Rache )

und Klage", den „Parsival" herausge- <

geben hatten, daß Klopstock mit seiner (

Bardenlyrik eine neue vaterländische j

Strömung in unserer Dichtung breitem (

Flußgebiet hervorbrechen ließ. Die )

jungen Göttinger Dichter wählten „dem )

deutschen Hain" Wodan zu ihrem )

Wahrzeichen und Gerstenberg besingt r

(1766) die „Götterdämmerung". Diese )

Liebe zur altdeutschen Dichtung er- r

kältete nicht wieder. Uhland hat einen (

Grund hiefür angegeben, wenn er (

schreibt: was die klassischen Dicht- (

werke trotz meines eifrigen Lebens )

mir nicht geben konnten, weil sie mir \

zu klar, zu fertig bestunden, was ich )

in der neuen Poesie mit all ihrem e

rhetorischen Schmuck vermißte, das /

fand ich im Waltharilied: frische Bilder l

und Gestalten mit einem tiefen Hinter- (

ignacio zuloaga Antonia, die tänzerin grund, der die Phantasie beschäftigte (

Winterausstellnng der Münchner Secession. — Phot. Vizzavona, Paris und ansprach. Der deutsche National- (

t{ geist warf aber noch stärker die )

U düngen aller dieser schönen Arbeiten sind wohl fremdländischen Einflüsse zurück mittels J

zur Stelle, aber es muß ihnen, außerhalb des Lessings scharfem kritisch-dichterischem Ver- )

architektonischen Rahmens und dem mitge- mögen. Lessings „Minna von Barnhelm" wie (

staltenden Licht entrückt, natürlicherweise die sein „Philotas" (1759) sind „die wahrsten Aus- (

tiefere Eindrucksfähigkeit fehlen. So ist es denn geburten" des Siebenjährigen Krieges. Als (

i besser, wenn sich die Besucher der Ausstel- Gleims (1758) und Kleists vaterländische Dich- (

1 lung an seine Werke „reiner" Skulptur und an tungen erschienen, entlockten sie Lessing so- (

seine mannigfaltige graziöse Kleinplastik halten, gar den Ausruf: „Eine Kompagnie solcher J

Freilich verrückt das einigermaßen den Stand- Poeten, so will ich den ganzen französischen \

I punkt der Einwertung, denn Floßmanns höhere Witz zum Teufel jagen!" 5

| und weiter tragende Bedeutung liegt zweifellos Wielands „Deutscher Merkur" (1773), Boies )

| auf kunstgewerblichem Gebiete. Aber dennoch „Deutsches Museum" (1776) sorgten bewußt r

\ darf dies niemand abhalten, sich an Floßmanns für die Ausbildung der heranreifenden Bil- (

I inniger Madonnengruppe, an seiner „Mutter dung der weiten Kreise, während Riggers (

I mit zwei Kindern", an seinen Büsten restlos - (

[ und von Herzen zu freuen. *} Fortsetzung von Seite is7. J

202