Aber auch die Möglichkeit, fast jede ge-

zeichnete Linie genau in Eisen ausführen zu

können, will mir nicht als Fortschritt erschei-

nen. Ich habe autogen geschweißte Arbeiten

gesehen, die wohl genau nach einer Zeichnung

gefertigt, und deren Herstellung in der reinen

Schmiedetechnik ohne Änderung kaum möglich

gewesen wäre; ich hatte aber dabei den Ein-

druck, Gußeisen vor mir zu haben, der Cha-

rakter als Schmiedearbeit war verloren. Wenn

es auch gegen mein Interesse zu sein scheint,

würde ich doch dem betreffenden Architekten

empfohlen haben, entweder gewisse Ände-

rungen vorzunehmen oder die Arbeit aus Guß-

eisen herstellen zu lassen; dadurch wäre sie

noch billiger geworden.

In den berüchtigten siebziger und achtziger

Jahren galt es die gezeichnete Linie genau inne zu

halten. Das führte dazu, daß die Technik des

Schweißens ganz verloren ging; die Schweißungen

wurden durch Zusammenschleifen, Nieten und

Löten ersetzt: an Stelle anderer Schmiedeformen

wurden Blechteile hergestellt und als Hohlkörper

zusammengenietet, oder die betreffenden Teile

wurden aus Messing, Gußeisen oder Zink ge-

gossen, selbst Bunde wurden auf diesem Wege

hergestellt. Wir wollen es Eduard Puls und Paul

Marcus noch heute danken, daß sie als die ersten

uns von diesen Surrogaten befreit haben. Nach

meiner Meinung würde uns die Verwendung der

autogenen Schweißung für Kunstschmiedearbeiten

wieder auf den Standpunkt dieser berüchtigten

Jahre bringen, weil es die Technik ermöglicht fast

jede gezeichnete Linie in Eisen auszuführen, und

weil dadurch die Linie wieder auf Kosten des

Materialcharakters das Übergewicht , erlangen

würde. Dadurch würde zugleich das Zusammen-

arbeiten von Künstler und Kunsthandwerker fast

oder vollkommen überflüssig werden, und wir

freuen uns doch wohl noch über die Erfolge,

die uns dies Zusammenarbeiten gebracht hat;

wir wollen doch wohl nicht behaupten, hiermit

auf dem Höhepunkt oder gar auf der absteigen-

den Linie zu sein!

Ist denn wirklich die Linie oder ein Or-

nament die Hauptsache? Nach meiner Meinung

hat die Handarbeit nur dann wirklichen Wert,

wenn sie der Eigenart des Schmiedeeisens voll-

kommen Rechnung trägt, ihm dadurch den Cha-

rakter erhält und Verwechslungen mit Gußeisen

ausschließt. Die Künstler werden nach wie vor

auf Abweichungen von der Linie eingehen, wenn

ihnen geeignete Vorschläge gemacht werden, und

wenn diese sich dem Ganzen und ihren Ge-

danken einordnen. Vorschläge und Gegenvor-

schläge, dabei Eindringen in die Idee des Künstlers

und volle Berücksichtigung der Eigenart des Ma-

terials bezeichnen uns die Wege, die unser Kunst-

handwerk wieder entwickelt und belebt haben,

und die uns noch weitere Förderung versprechen.

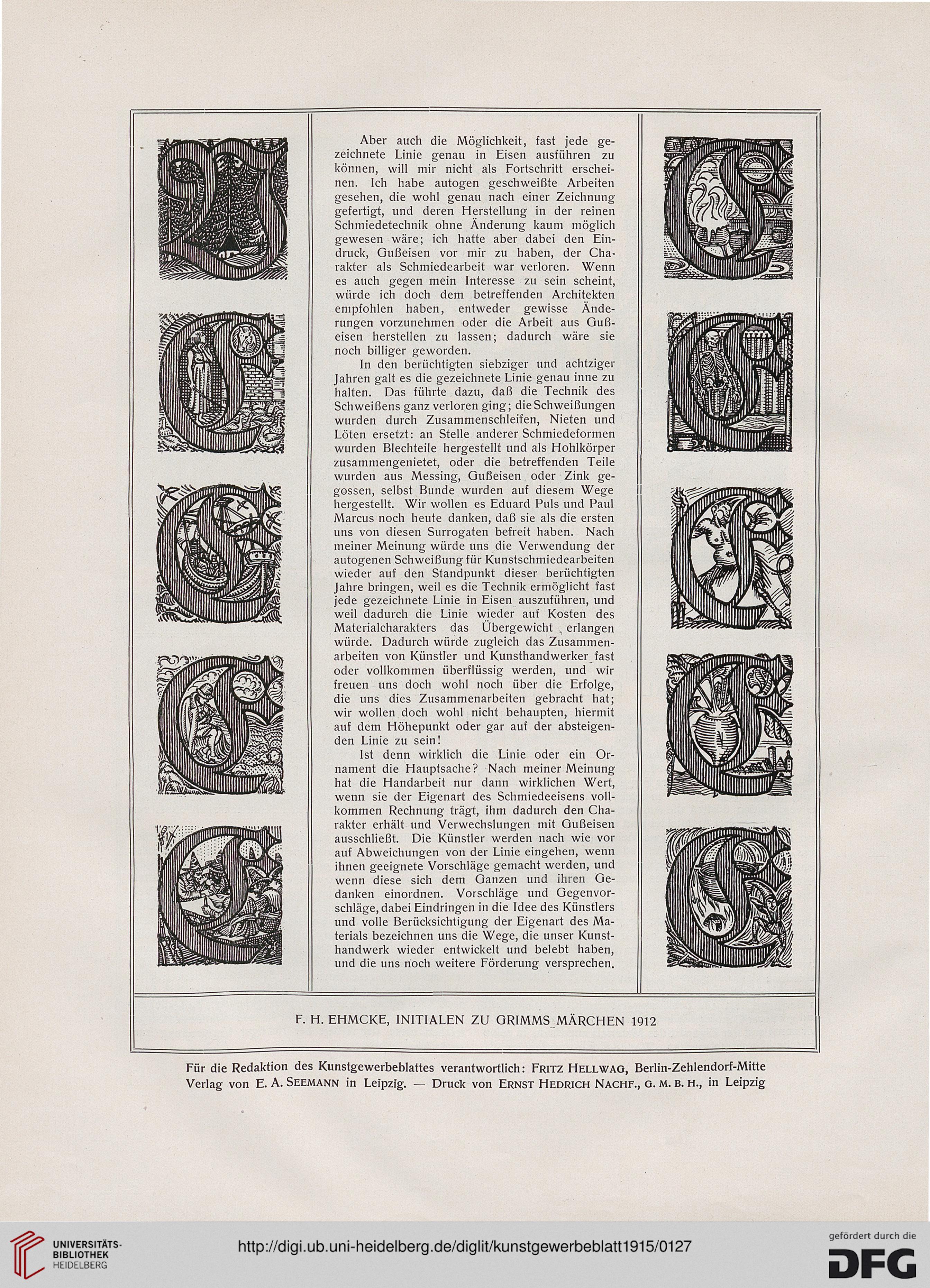

F. H. EHMCKE, INITIALEN ZU GRIMMS MÄRCHEN 1912

Für die Redaktion des Kunstgewerbeblattes verantwortlich: Fritz Hell wag, Berlin-Zehlendorf-Mitte

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. — Druck von Ernst Hedrich Nachf., o. m. b. h., in Leipzig

zeichnete Linie genau in Eisen ausführen zu

können, will mir nicht als Fortschritt erschei-

nen. Ich habe autogen geschweißte Arbeiten

gesehen, die wohl genau nach einer Zeichnung

gefertigt, und deren Herstellung in der reinen

Schmiedetechnik ohne Änderung kaum möglich

gewesen wäre; ich hatte aber dabei den Ein-

druck, Gußeisen vor mir zu haben, der Cha-

rakter als Schmiedearbeit war verloren. Wenn

es auch gegen mein Interesse zu sein scheint,

würde ich doch dem betreffenden Architekten

empfohlen haben, entweder gewisse Ände-

rungen vorzunehmen oder die Arbeit aus Guß-

eisen herstellen zu lassen; dadurch wäre sie

noch billiger geworden.

In den berüchtigten siebziger und achtziger

Jahren galt es die gezeichnete Linie genau inne zu

halten. Das führte dazu, daß die Technik des

Schweißens ganz verloren ging; die Schweißungen

wurden durch Zusammenschleifen, Nieten und

Löten ersetzt: an Stelle anderer Schmiedeformen

wurden Blechteile hergestellt und als Hohlkörper

zusammengenietet, oder die betreffenden Teile

wurden aus Messing, Gußeisen oder Zink ge-

gossen, selbst Bunde wurden auf diesem Wege

hergestellt. Wir wollen es Eduard Puls und Paul

Marcus noch heute danken, daß sie als die ersten

uns von diesen Surrogaten befreit haben. Nach

meiner Meinung würde uns die Verwendung der

autogenen Schweißung für Kunstschmiedearbeiten

wieder auf den Standpunkt dieser berüchtigten

Jahre bringen, weil es die Technik ermöglicht fast

jede gezeichnete Linie in Eisen auszuführen, und

weil dadurch die Linie wieder auf Kosten des

Materialcharakters das Übergewicht , erlangen

würde. Dadurch würde zugleich das Zusammen-

arbeiten von Künstler und Kunsthandwerker fast

oder vollkommen überflüssig werden, und wir

freuen uns doch wohl noch über die Erfolge,

die uns dies Zusammenarbeiten gebracht hat;

wir wollen doch wohl nicht behaupten, hiermit

auf dem Höhepunkt oder gar auf der absteigen-

den Linie zu sein!

Ist denn wirklich die Linie oder ein Or-

nament die Hauptsache? Nach meiner Meinung

hat die Handarbeit nur dann wirklichen Wert,

wenn sie der Eigenart des Schmiedeeisens voll-

kommen Rechnung trägt, ihm dadurch den Cha-

rakter erhält und Verwechslungen mit Gußeisen

ausschließt. Die Künstler werden nach wie vor

auf Abweichungen von der Linie eingehen, wenn

ihnen geeignete Vorschläge gemacht werden, und

wenn diese sich dem Ganzen und ihren Ge-

danken einordnen. Vorschläge und Gegenvor-

schläge, dabei Eindringen in die Idee des Künstlers

und volle Berücksichtigung der Eigenart des Ma-

terials bezeichnen uns die Wege, die unser Kunst-

handwerk wieder entwickelt und belebt haben,

und die uns noch weitere Förderung versprechen.

F. H. EHMCKE, INITIALEN ZU GRIMMS MÄRCHEN 1912

Für die Redaktion des Kunstgewerbeblattes verantwortlich: Fritz Hell wag, Berlin-Zehlendorf-Mitte

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. — Druck von Ernst Hedrich Nachf., o. m. b. h., in Leipzig