199

1909.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.

200

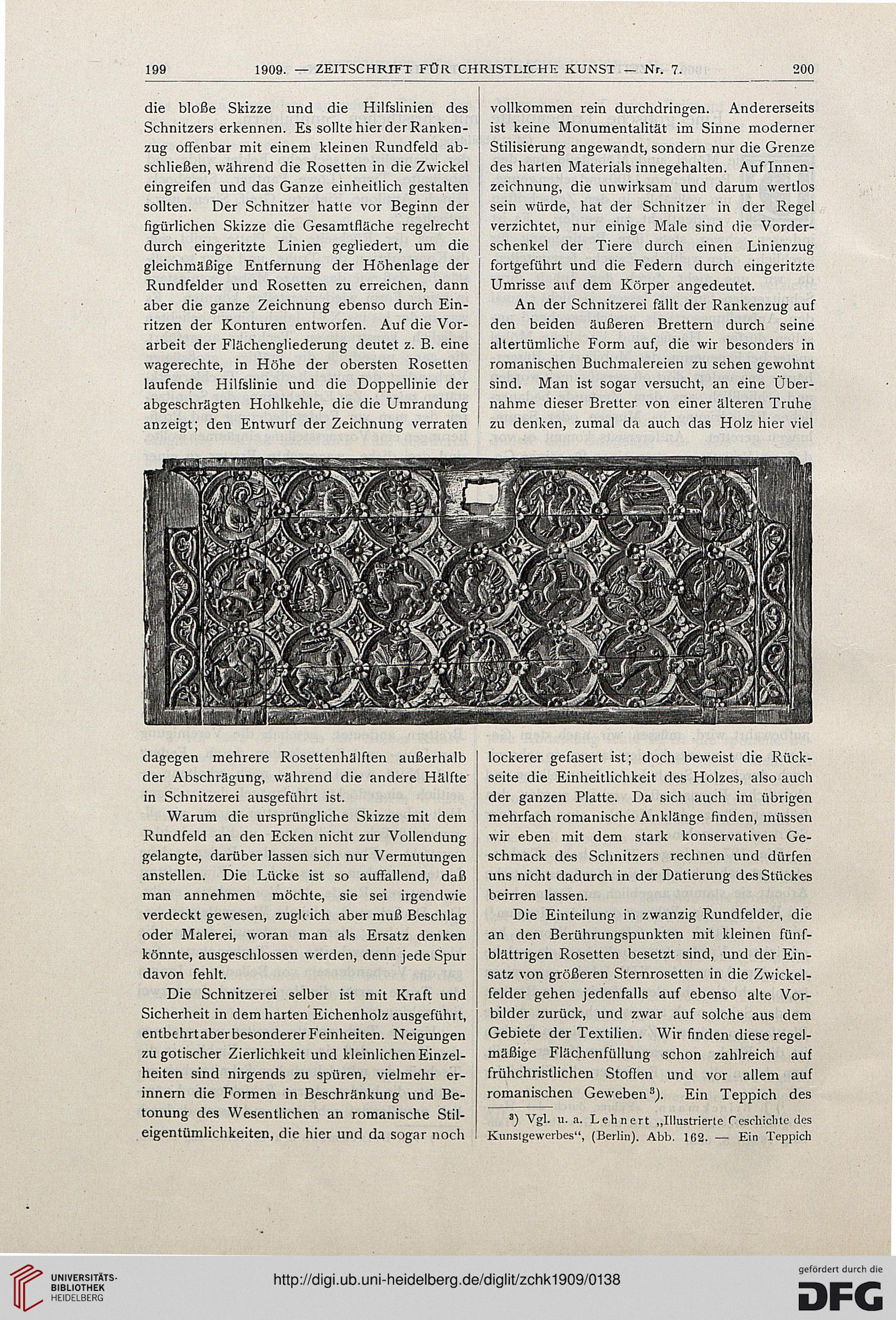

die bloße Skizze und die Hilfslinien des

Schnitzers erkennen. Es sollte hier der Ranken-

zug offenbar mit einem kleinen Rundfeld ab-

schließen, während die Rosetten in die Zwickel

eingreifen und das Ganze einheitlich gestalten

sollten. Der Schnitzer hatte vor Beginn der

figürlichen Skizze die Gesamtfläche regelrecht

durch eingeritzte Linien gegliedert, um die

gleichmäßige Entfernung der Höhenlage der

Rundfelder und Rosetten zu erreichen, dann

aber die ganze Zeichnung ebenso durch Ein-

ritzen der Konturen entworfen. Auf die Vor-

arbeit der Flächengliederung deutet z. B. eine

wagerechte, in Höhe der obersten Rosetten

laufende Hilfslinie und die Doppellinie der

abgeschrägten Hohlkehle, die die Umrandung

anzeigt; den Entwurf der Zeichnung verraten

vollkommen rein durchdringen. Andererseits

ist keine Monumentalität im Sinne moderner

Stilisierung angewandt, sondern nur die Grenze

des harten Materials innegehalten. Auf Innen-

zeichnung, die unwirksam und darum wertlos

sein würde, hat der Schnitzer in der Regel

verzichtet, nur einige Male sind die Vorder-

schenkel der Tiere durch einen Linienzug

fortgeführt und die Federn durch eingeritzte

Umrisse auf dem Körper angedeutet.

An der Schnitzerei fällt der Rankenzug auf

den beiden äußeren Brettern durch seine

altertümliche Form auf, die wir besonders in

romanischen Buchmalereien zu sehen gewohnt

sind. Man ist sogar versucht, an eine Über-

nahme dieser Bretter von einer älteren Truhe

zu denken, zumal da auch das Holz hier viel

dagegen mehrere Rosettenhälften außerhalb

der Abschrägung, während die andere Hälfte

in Schnitzerei ausgeführt ist.

Warum die ursprüngliche Skizze mit dem

Rundfeld an den Ecken nicht zur Vollendung

gelangte, darüber lassen sich nur Vermutungen

anstellen. Die Lücke ist so auffallend, daß

man annehmen möchte, sie sei irgendwie

verdeckt gewesen, zuglc ich aber muß Beschlag

oder Malerei, woran man als Ersatz denken

könnte, ausgeschlossen werden, denn jede Spur

davon fehlt.

Die Schnitzerei selber ist mit Kraft und

Sicherheit in dem harten Eichenholz ausgeführt,

entbehrt aber besonderer Feinheiten. Neigungen

zu gotischer Zierlichkeit und kleinlichen Einzel-

heiten sind nirgends zu spüren, vielmehr er-

innern die Formen in Beschränkung und Be-

tonung des Wesentlichen an romanische Stil-

eigentümlichkeiten, die hier und da sogar noch

lockerer gefasert ist; doch beweist die Rück-

seite die Einheitlichkeit des Holzes, also auch

der ganzen Platte. Da sich auch im übrigen

mehrfach romanische Anklänge finden, müssen

wir eben mit dem stark konservativen Ge-

schmack des Schnitzers rechnen und dürfen

uns nicht dadurch in der Datierung des Stückes

beirren lassen.

Die Einteilung in zwanzig Rundfelder, die

an den Berührungspunkten mit kleinen fünf-

blättrigen Rosetten besetzt sind, und der Ein-

satz von größeren Sternrosetten in die Zwickel-

felder gehen jedenfalls auf ebenso alte Vor-

bilder zurück, und zwar auf solche aus dem

Gebiete der Textilien. Wir finden diese regel-

mäßige Flächenfüllung schon zahlreich auf

frühchristlichen Stoffen und vor allem auf

romanischen Geweben3). Ein Teppich des

3) vgl- u- a- Lehnert „Illustrierte Geschichte des

Kunstgewerbes", (Berlin). Abb. 162. — Ein Teppich

1909.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.

200

die bloße Skizze und die Hilfslinien des

Schnitzers erkennen. Es sollte hier der Ranken-

zug offenbar mit einem kleinen Rundfeld ab-

schließen, während die Rosetten in die Zwickel

eingreifen und das Ganze einheitlich gestalten

sollten. Der Schnitzer hatte vor Beginn der

figürlichen Skizze die Gesamtfläche regelrecht

durch eingeritzte Linien gegliedert, um die

gleichmäßige Entfernung der Höhenlage der

Rundfelder und Rosetten zu erreichen, dann

aber die ganze Zeichnung ebenso durch Ein-

ritzen der Konturen entworfen. Auf die Vor-

arbeit der Flächengliederung deutet z. B. eine

wagerechte, in Höhe der obersten Rosetten

laufende Hilfslinie und die Doppellinie der

abgeschrägten Hohlkehle, die die Umrandung

anzeigt; den Entwurf der Zeichnung verraten

vollkommen rein durchdringen. Andererseits

ist keine Monumentalität im Sinne moderner

Stilisierung angewandt, sondern nur die Grenze

des harten Materials innegehalten. Auf Innen-

zeichnung, die unwirksam und darum wertlos

sein würde, hat der Schnitzer in der Regel

verzichtet, nur einige Male sind die Vorder-

schenkel der Tiere durch einen Linienzug

fortgeführt und die Federn durch eingeritzte

Umrisse auf dem Körper angedeutet.

An der Schnitzerei fällt der Rankenzug auf

den beiden äußeren Brettern durch seine

altertümliche Form auf, die wir besonders in

romanischen Buchmalereien zu sehen gewohnt

sind. Man ist sogar versucht, an eine Über-

nahme dieser Bretter von einer älteren Truhe

zu denken, zumal da auch das Holz hier viel

dagegen mehrere Rosettenhälften außerhalb

der Abschrägung, während die andere Hälfte

in Schnitzerei ausgeführt ist.

Warum die ursprüngliche Skizze mit dem

Rundfeld an den Ecken nicht zur Vollendung

gelangte, darüber lassen sich nur Vermutungen

anstellen. Die Lücke ist so auffallend, daß

man annehmen möchte, sie sei irgendwie

verdeckt gewesen, zuglc ich aber muß Beschlag

oder Malerei, woran man als Ersatz denken

könnte, ausgeschlossen werden, denn jede Spur

davon fehlt.

Die Schnitzerei selber ist mit Kraft und

Sicherheit in dem harten Eichenholz ausgeführt,

entbehrt aber besonderer Feinheiten. Neigungen

zu gotischer Zierlichkeit und kleinlichen Einzel-

heiten sind nirgends zu spüren, vielmehr er-

innern die Formen in Beschränkung und Be-

tonung des Wesentlichen an romanische Stil-

eigentümlichkeiten, die hier und da sogar noch

lockerer gefasert ist; doch beweist die Rück-

seite die Einheitlichkeit des Holzes, also auch

der ganzen Platte. Da sich auch im übrigen

mehrfach romanische Anklänge finden, müssen

wir eben mit dem stark konservativen Ge-

schmack des Schnitzers rechnen und dürfen

uns nicht dadurch in der Datierung des Stückes

beirren lassen.

Die Einteilung in zwanzig Rundfelder, die

an den Berührungspunkten mit kleinen fünf-

blättrigen Rosetten besetzt sind, und der Ein-

satz von größeren Sternrosetten in die Zwickel-

felder gehen jedenfalls auf ebenso alte Vor-

bilder zurück, und zwar auf solche aus dem

Gebiete der Textilien. Wir finden diese regel-

mäßige Flächenfüllung schon zahlreich auf

frühchristlichen Stoffen und vor allem auf

romanischen Geweben3). Ein Teppich des

3) vgl- u- a- Lehnert „Illustrierte Geschichte des

Kunstgewerbes", (Berlin). Abb. 162. — Ein Teppich