209

1909. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nt. 7.

210

drei Jochen der Westvorhalle gab es bisher

zur neuesten Restauration die alten Kreuz-

gewölbe mit ihren unprofilierten massigen

Rippen. Alles übrige der Binnenräume er-

langte erst 1663 unter dem Abte Tolnay die

Einwölbung, statt welcher die beregte neue

Rekonstruktionsarbeit, dem originalen Sinne

entsprechend, überall die Form der Rippen-

wölbung zu Ehren brachte. Nach den für

Eitelberger gemachten Aufnahmen, beträgt die

innere Vollänge

der Kirche fast

34 m, ihre Voll-

weite 16,50 m,

des Hauptschiffes

Höhe 14,80 m bei

kaum 6 m Breiten-

dehnung. Die

Arkadenpfeilervor-

lagen haben deko-

rative Kapitale in

Kelchform und

diese sind mit den

baulichen Gliedern

die einzige Be-

lebung des Innen-

raumes auch jetzt

geblieben, weil die

Restaurationstätig-

keit das Ziel an-

strebte, nur die ur-

sprünglichen Stil-

formen zur Wir-

kung zu bringen

und ihnen zu-

gunsten mit allen

andern später da-

zu gekommenen

Stilerzeugnis auf-

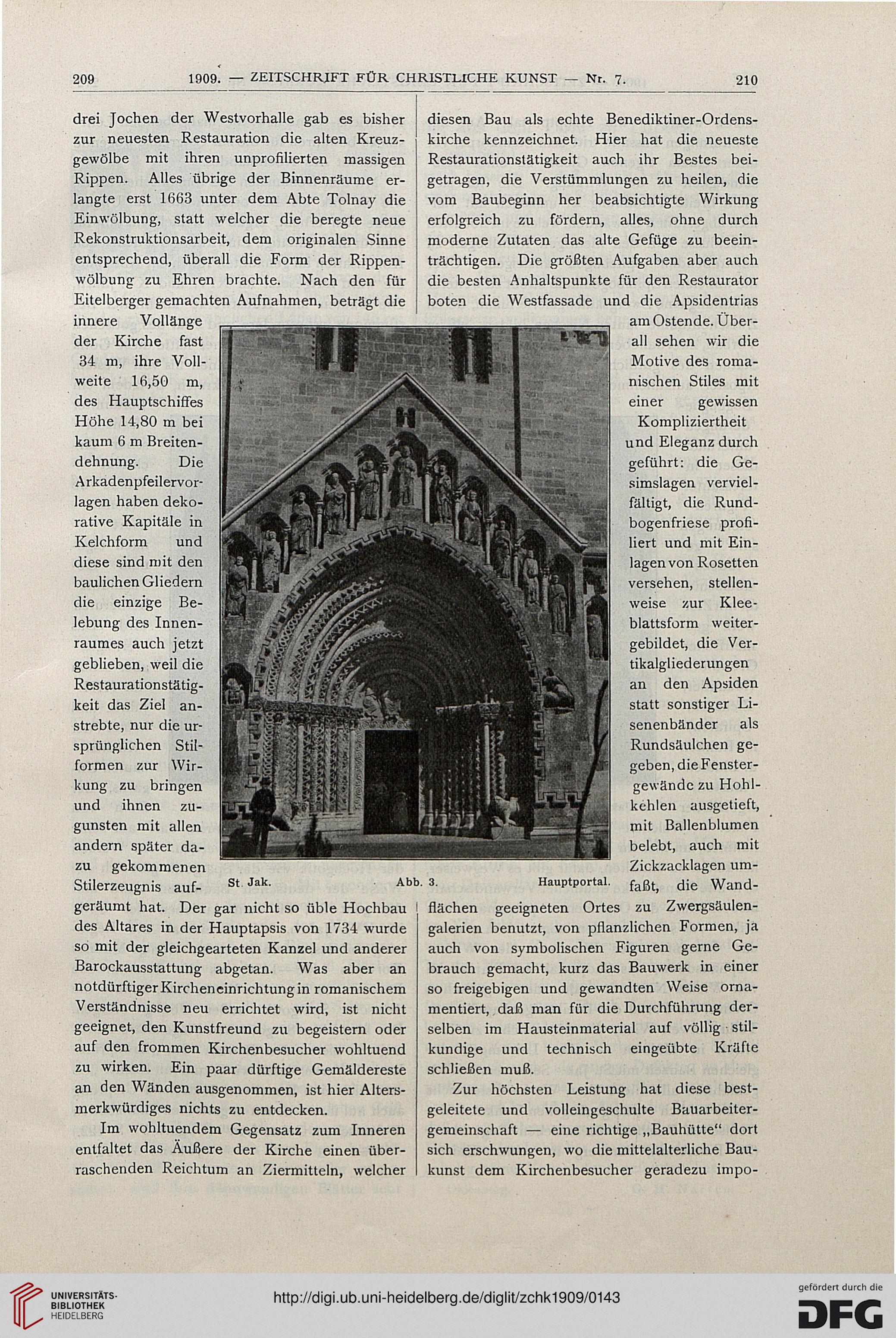

St Jak.

diesen Bau als echte Benediktiner-Ordens-

kirche kennzeichnet. Hier hat die neueste

Restaurationstätigkeit auch ihr Bestes bei-

getragen, die Verstümmlungen zu heilen, die

vom Baubeginn her beabsichtigte Wirkung

erfolgreich zu fördern, alles, ohne durch

moderne Zutaten das alte Gefüge zu beein-

trächtigen. Die größten Aufgaben aber auch

die besten Anhaltspunkte für den Restaurator

boten die Westfassade und die Apsidentrias

am Ostende. Über-

all sehen wir die

Motive des roma-

nischen Stiles mit

einer gewissen

Kompliziertheit

und Eleganz durch

geführt: die Ge-

simslagen verviel-

fältigt, die Rund-

bogenfriese profi-

liert und mit Ein-

lagen von Rosetten

versehen, stellen-

weise zur Klee-

blattsform weiter-

gebildet, die Ver-

tikalgliederungen

an den Apsiden

statt sonstiger Li-

senenbänder als

Rundsäulchen ge-

geben, die Fenster-

gewände zu Hohl-

kehlen ausgetieft,

mit Ballenblumen

belebt, auch mit

Zickzacklagen um-

faßt, die Wand-

geräumt hat. Der gar nicht so üble Hochbau

des Altares in der Hauptapsis von 1734 wurde

so mit der gleichgearteten Kanzel und anderer

Barockausstattung abgetan. Was aber an

notdürftiger Kirchen einrichtung in romanischem

Verständnisse neu errichtet wird, ist nicht

geeignet, den Kunstfreund zu begeistern oder

auf den frommen Kirchenbesucher wohltuend

zu wirken. Ein paar dürftige Gemäldereste

an den Wänden ausgenommen, ist hier Alters-

merkwürdiges nichts zu entdecken.

Im wohltuendem Gegensatz zum Inneren

entfaltet das Äußere der Kirche einen über-

raschenden Reichtum an Ziermitteln, welcher

Abb. 3. Hauptportal

flächen geeigneten Ortes zu Zwergsäulen-

galerien benutzt, von pflanzlichen Formen, ja

auch von symbolischen Figuren gerne Ge-

brauch gemacht, kurz das Bauwerk in einer

so freigebigen und gewandten Weise orna-

mentiert, daß man für die Durchführung der-

selben im Hausteinmaterial auf völlig stil-

kundige und technisch eingeübte Kräfte

schließen muß.

Zur höchsten Leistung hat diese best-

geleitete und volleingeschulte Bauarbeiter-

gemeinschaft — eine richtige „Bauhütte" dort

sich erschwungen, wo die mittelalterliche Bau-

kunst dem Kirchenbesucher geradezu impo-

1909. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nt. 7.

210

drei Jochen der Westvorhalle gab es bisher

zur neuesten Restauration die alten Kreuz-

gewölbe mit ihren unprofilierten massigen

Rippen. Alles übrige der Binnenräume er-

langte erst 1663 unter dem Abte Tolnay die

Einwölbung, statt welcher die beregte neue

Rekonstruktionsarbeit, dem originalen Sinne

entsprechend, überall die Form der Rippen-

wölbung zu Ehren brachte. Nach den für

Eitelberger gemachten Aufnahmen, beträgt die

innere Vollänge

der Kirche fast

34 m, ihre Voll-

weite 16,50 m,

des Hauptschiffes

Höhe 14,80 m bei

kaum 6 m Breiten-

dehnung. Die

Arkadenpfeilervor-

lagen haben deko-

rative Kapitale in

Kelchform und

diese sind mit den

baulichen Gliedern

die einzige Be-

lebung des Innen-

raumes auch jetzt

geblieben, weil die

Restaurationstätig-

keit das Ziel an-

strebte, nur die ur-

sprünglichen Stil-

formen zur Wir-

kung zu bringen

und ihnen zu-

gunsten mit allen

andern später da-

zu gekommenen

Stilerzeugnis auf-

St Jak.

diesen Bau als echte Benediktiner-Ordens-

kirche kennzeichnet. Hier hat die neueste

Restaurationstätigkeit auch ihr Bestes bei-

getragen, die Verstümmlungen zu heilen, die

vom Baubeginn her beabsichtigte Wirkung

erfolgreich zu fördern, alles, ohne durch

moderne Zutaten das alte Gefüge zu beein-

trächtigen. Die größten Aufgaben aber auch

die besten Anhaltspunkte für den Restaurator

boten die Westfassade und die Apsidentrias

am Ostende. Über-

all sehen wir die

Motive des roma-

nischen Stiles mit

einer gewissen

Kompliziertheit

und Eleganz durch

geführt: die Ge-

simslagen verviel-

fältigt, die Rund-

bogenfriese profi-

liert und mit Ein-

lagen von Rosetten

versehen, stellen-

weise zur Klee-

blattsform weiter-

gebildet, die Ver-

tikalgliederungen

an den Apsiden

statt sonstiger Li-

senenbänder als

Rundsäulchen ge-

geben, die Fenster-

gewände zu Hohl-

kehlen ausgetieft,

mit Ballenblumen

belebt, auch mit

Zickzacklagen um-

faßt, die Wand-

geräumt hat. Der gar nicht so üble Hochbau

des Altares in der Hauptapsis von 1734 wurde

so mit der gleichgearteten Kanzel und anderer

Barockausstattung abgetan. Was aber an

notdürftiger Kirchen einrichtung in romanischem

Verständnisse neu errichtet wird, ist nicht

geeignet, den Kunstfreund zu begeistern oder

auf den frommen Kirchenbesucher wohltuend

zu wirken. Ein paar dürftige Gemäldereste

an den Wänden ausgenommen, ist hier Alters-

merkwürdiges nichts zu entdecken.

Im wohltuendem Gegensatz zum Inneren

entfaltet das Äußere der Kirche einen über-

raschenden Reichtum an Ziermitteln, welcher

Abb. 3. Hauptportal

flächen geeigneten Ortes zu Zwergsäulen-

galerien benutzt, von pflanzlichen Formen, ja

auch von symbolischen Figuren gerne Ge-

brauch gemacht, kurz das Bauwerk in einer

so freigebigen und gewandten Weise orna-

mentiert, daß man für die Durchführung der-

selben im Hausteinmaterial auf völlig stil-

kundige und technisch eingeübte Kräfte

schließen muß.

Zur höchsten Leistung hat diese best-

geleitete und volleingeschulte Bauarbeiter-

gemeinschaft — eine richtige „Bauhütte" dort

sich erschwungen, wo die mittelalterliche Bau-

kunst dem Kirchenbesucher geradezu impo-